主体的な学びへ発展させる

学ぶ意欲は、自ら生まれた疑問や関心が大きな原動力となります。その原動力が何であるのか。自己や他者との対話を通じて、それらと向き合い発見していくのが総合探究の授業です。

授業では、自分でテーマを設定し、必要な情報を集めていきます。自らの疑問について仮説を立て調査をする過程は、あらかじめ用意された知識を吸収するときとは異なる探究心を生み出し、行動力へとつなげます。

そのとき、各教科で得た知識や経験が発揮されます。教科で得た知識と総合探究科で磨いた情報活用力、問題解決力、プレゼンテーション力は相互に関わり合い、主体的な学びへ発展していくのです。

「研究」とは? ~自分の外側の世界との対話~

私たちは普段、基本的には自己を中心とする世界を生きています。しかし研究とは、そうした自分中心の世界から一歩を踏み出して、自分の外側に広がる世界のあり方を問い、それに働きかけようとする営みです。

対象との格闘のなかでは、なかなか問題の核心に到達できなかったり、問題のあまりの難しさに立往生することもあるでしょう。しかしそうした困難さを伴う経験は、実は私たちの生活や生き方を反省的にふり返り、それをより豊かなものにするためには、どうしても不可欠な経験なのです。自分の外側に広がる世界との対話で直面する、困難や限界の経験。そしてそこから少しずつ見出されていく、新しい価値や生き方。それは、明星学園中学校が教育理念として掲げる「やわらかな鍛錬主義」ということとも、重なり合う活動なのです。

「総合探究科」3年間の流れ

他者との関わりを通じて自分自身を知ること、それが探究の始まりです

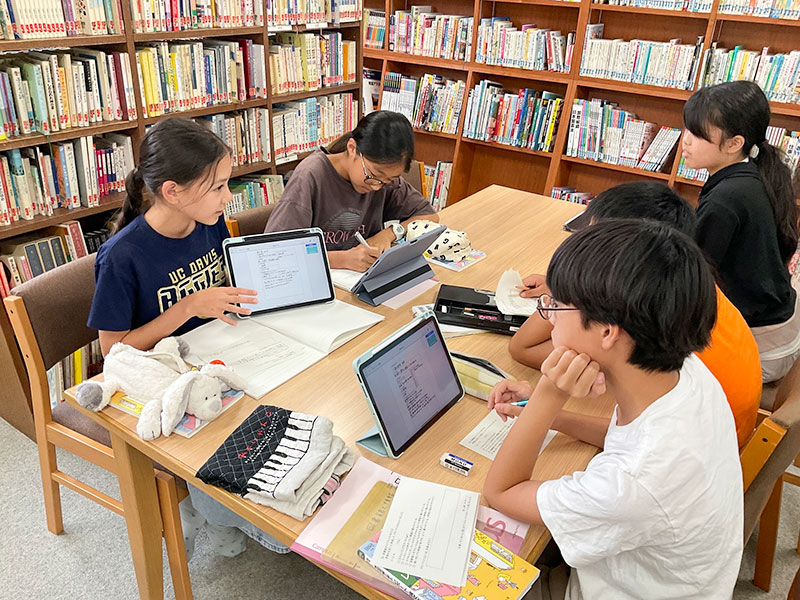

図書館と情報

- 図書館を使って調べる技術を学ぶと同時に、インターネットやコンピューターに支配されるのではなく、それを利用し、発信できる力を身につける。

哲学対話

- 相手の意見を聴く力や他者と対話しながら共通の価値を探り出していく力を養う。

探究実践

- 1年次の内容をさらに深め、身近なテーマを協同で探究し、具体的な研究手順を学習する。

卒業研究

- 自らテーマを決定して探究していく過程を研究論文としてまとめる。発表会では研究論文を元にプレゼンテーションを行う。

図書館と情報(週1時間)

身の回りには多くの情報が存在しますが、効果的に活用するためには上手につきあうことが必要です。

この授業では、情報をスムーズに探す方法や様々なメディアの特徴、著作権などについて学びます。

図書館やインターネットの活用を通して身につける「調べる」力は探究活動の重要な要素です。自分で「調べる」ことができると疑問や課題を自らの力で解決したり、思考を深めていくことができます。また、情報の受け手としてだけでなく、情報を整理・分類して発信するために必要な技術を学んでいきます。

図書館ガイドブック

夏休み中には生徒それぞれが図書館に行き、紹介を原稿にまとめるというフィールドワークに出かけます。実際に行った図書館の紹介をし合うと、自分たちの身近にはさまざまな図書館があるということがわかります。

総合課題

授業で学んだ内容のまとめとして、文献やインターネットで調査を行ない、そこから導き出される結論や考察を論文形式にまとめます。最後に、論文をもとに自分の考えを発表します。クラスメイトに自分の考えを伝えるという活動で、発表する側にも聞き手側にも気づきがあります。

対話の様子

対話では生徒から提案されたものを中心に扱います。「普通とはなにか?」「なぜ宿題があるのか?」「友達と親友の違いは何か?」など、さまざまです。

哲学対話(週1時間)

対話の様子

対話では生徒から提案されたものを中心に扱います。「普通とはなにか?」「なぜ宿題があるのか?」「友達と親友の違いは何か?」など、さまざまです。

人は毎日さまざまなことを考えて生きていますが、社会や人生の中で出会う複雑で答えの出しづらい問いを深く考えたり、うまく考えるにはどうしたらよいのかを学ぶ機会はあまりありません。

哲学的な問いをていねいに思考して他者の意見をよく聴きながら、自らの考えを表現する技術を身につけます。生徒たちは自分とは異なる環境や経験による考え方の違いを想像したり、受け止めたりすることの大切さを学んでいきます。

「コミュニティーボール」をつくる

哲学対話の場面では、「コミュニティボール」を持っている人だけが話すことができます。対話の仲間と「コミュニティボール」を作る活動は、探究の共同体を築く大事なプロセスです。

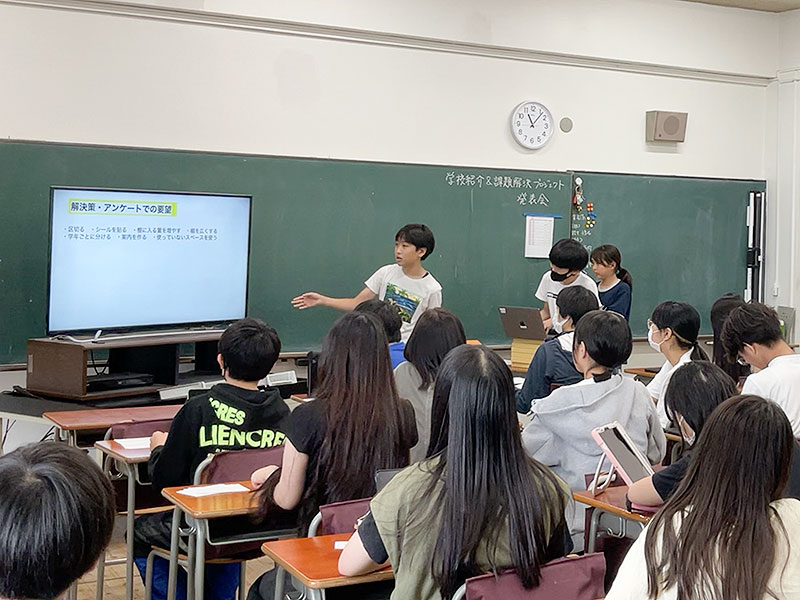

探究実践(週2時間)

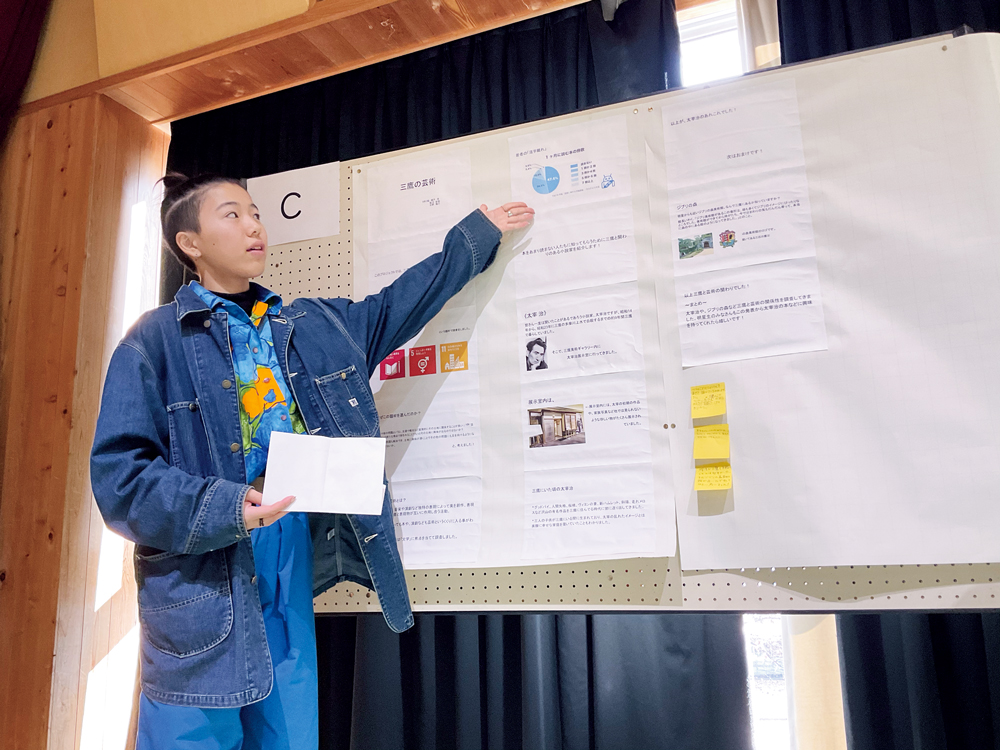

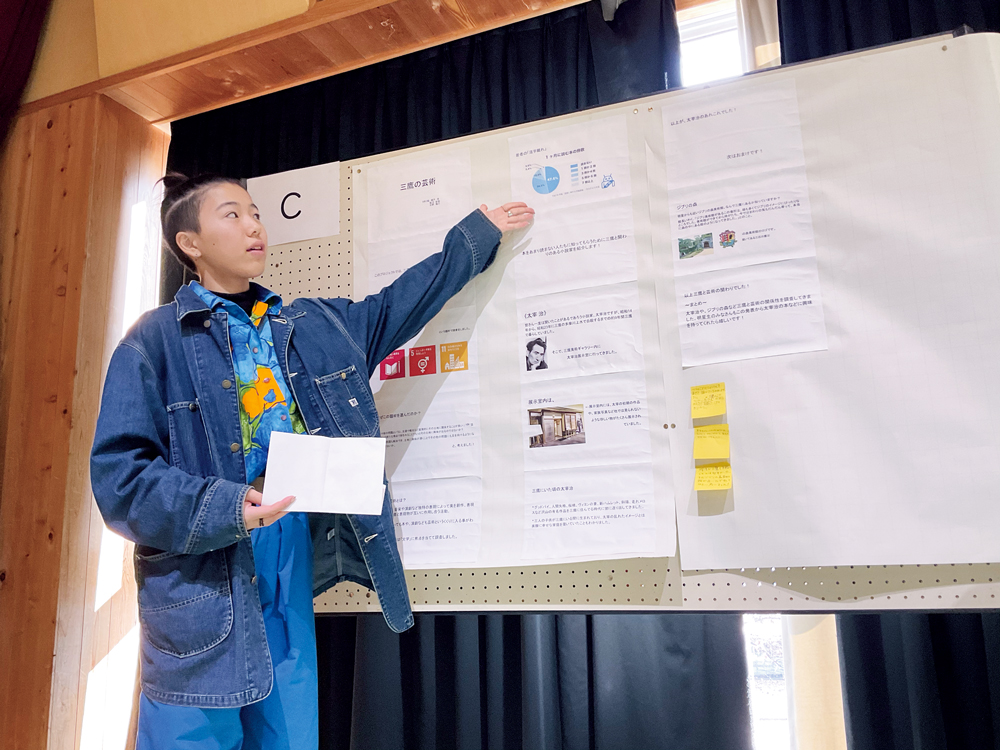

1年間で3つのプロジェクトを行います。生徒たちは、自ら課題を設定し、必要な情報を集め分析を行い発表します。グループによるプロジェクトでは、安心して意見を交換できる場づくりや、お互いの得意を活かし合う意識を一人ひとりがもつことが重要です。

この授業では、1年次で培った「対話」の力や「情報収集・分析」の力が発揮されます。2学期に実施している『みたか探索プロジェクト』では、いくつかのチームに分かれて三鷹市の課題の現状や原因を調査します。例えば、空き家の増加問題や、自転車通行の危険性など多岐にわたる問題について自らフィールドワークを行い、解決策を考えます。

「身近にある問題は私たち自身で解決できる」この核心は、自己効力感につながる大事な経験となります。

■授業動画 8年生探究実践

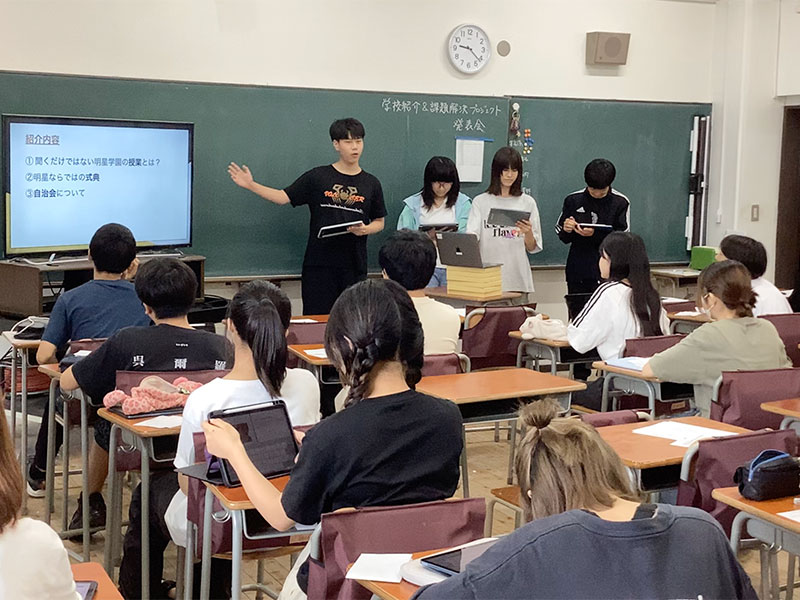

学校紹介&課題解決プロジェクト

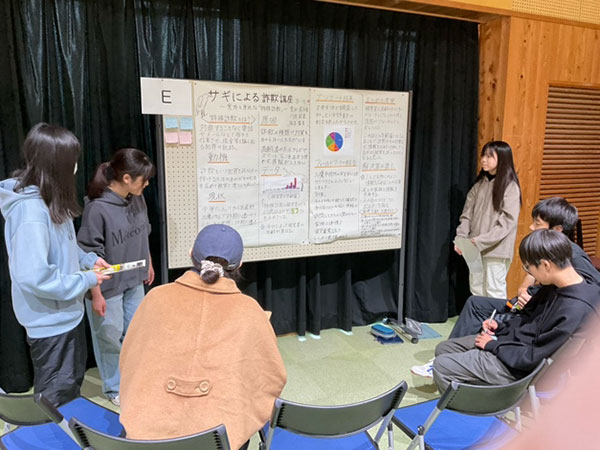

チームによるプロジェクト学習です。調査の過程では、役割分担をしながらフィールドワーク、インタビュー、アンケートを行います。異なる価値観をもつメンバーと共に活動を進め、最後は全チームが発表に臨みます。

マイプロジェクト

彼らに与えられたミッションは“誰かのために行動する”こと。家族のために家事をする生徒、学校や自宅以外の場所を見つけ地域の人たちのために行動する生徒などアクションは幅広いです。

みたか探索プロジェクト

三鷹市で提示されている課題の原因を調査し解決策を提示します。数週間に渡る活動の中では、思うように情報が集まらないことや解決策が見えなくなることもあります。そんな時、仲間との対話、聴き手のアドバイスが新たな発見を与えてくれます。

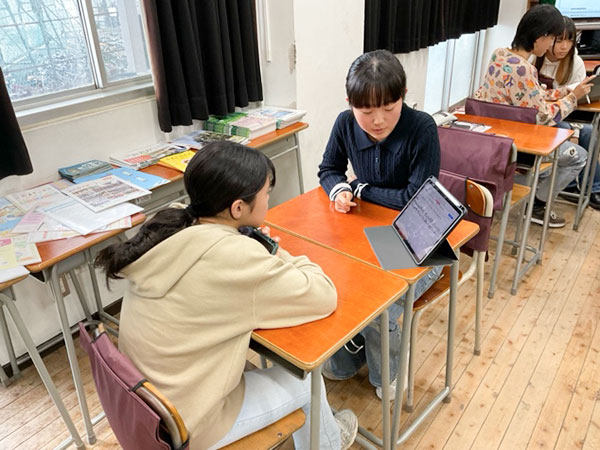

卒業研究(週1時間)

時間をかけて磨き上げた問いは、将来へ続く「わたし」の研究テーマとなります

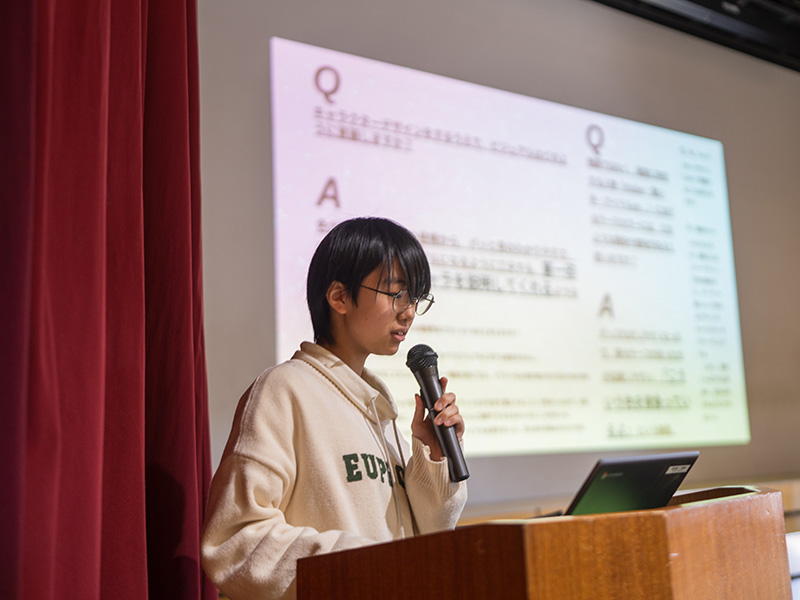

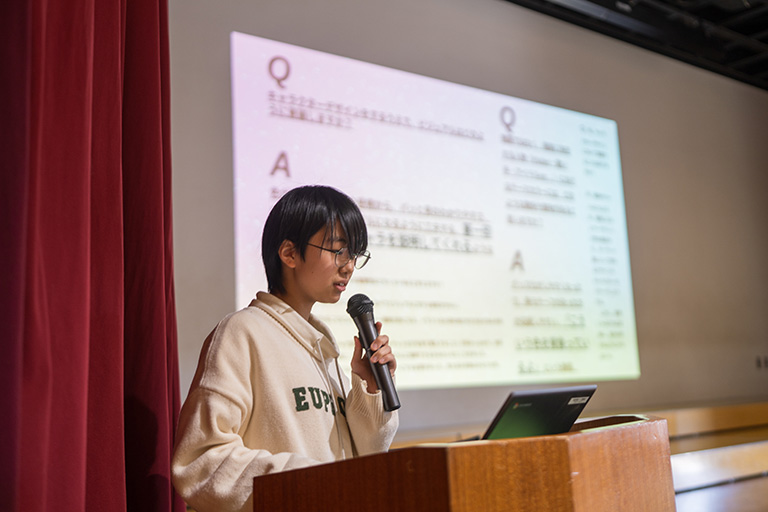

3年生の1年間をかけ「卒業研究」を行います。これまでに行ってきた経験と知識を駆使して、今度は自分ひとりで研究テーマを発見して、調査・取材などの情報収集を重ねて結論まで導きプレゼンテーションを行います。

テーマ設定は特に重要なため、先生やクラスメイトと対話を繰り返し自分の興味関心の根源を探って決定していきます。一人ひとりの生徒についている担当教員はいつもそばにいる心強い相談相手です。

最終的には、これらの研究過程を文章にまとめ、プレゼンテーションを行います。「他者に伝える」活動を通じて、要点をまとめたり、説明を論理的に構成したりする力をつけていきます。

研究テーマを決定する

- 新聞記事の調査や他者との対話を通じて、自身の関心に迫っていきます。

担当教員決定

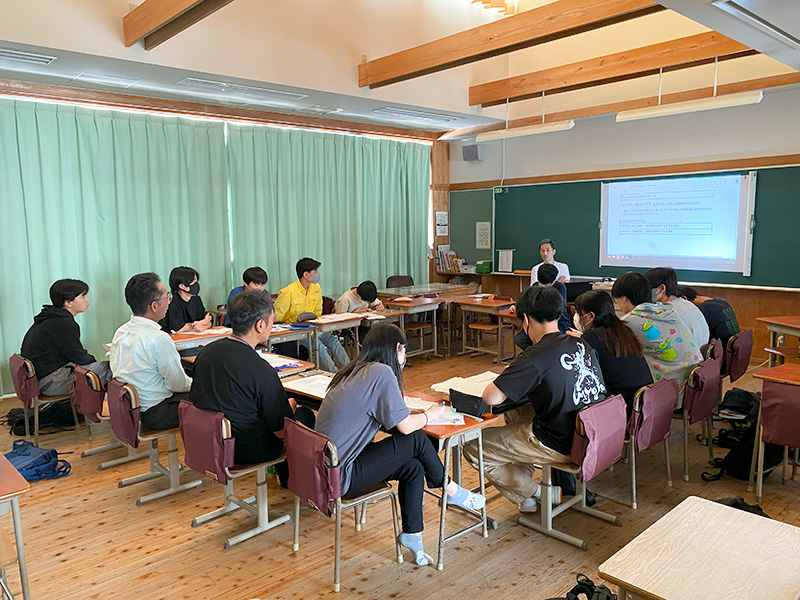

一人の生徒に一人の教員がつきます。担当教員は、情報収集や仮説検証の方法を共に考える伴走者であり、研究の方向性や発表資料の改善点を指摘するアドバイザーでもあります。月に1度の定例会を行いお互いの研究について考えを深めます。

「してみる」相談会

- インタビュー調査、観察、実験など、手足を使って一次情報を集めます。

「してみる相談会」では、一人ひとりに報告の機会が与えられます。研究動機、これまで調査した基礎情報、“してみる”のアイデアが報告された後、ボランティアの方がアドバイスや問いかけをしてくださいます。