100年前にタイムスリップ

明星学園が100周年!すごいことですね。私は1975年卒業の43回生で、小・中・高とフルコースの明星育ち。最近「スーパー明星生」なんて言葉を聞きましたが、私はそのド真ん中です。

かわいらしい小学校も懐かしい中学校も、校舎の形は今も変わらず。高校はというと‥‥‥ガタピシ校舎で、冬には隙間風がピューピュー吹いていました。焼きそばパンにスパゲッティーパン、高校の肉まんやラーメンの味も覚えています。書いていると遠いかなたの記憶が蘇ります。もはや昔の明星の“語り部”認定かもですね(苦笑)

今回、みんなでバトンをつなぐという素敵な機会をいただき、明星学園の創立期について書いてみようと思います。というのも、私は100周年を祝して、明星に勤務していたある教師の伝記を執筆したばかりなのです。昭和の初めに教壇に立っていた、内野健児(うちの けんじ)先生についてまとめました。

内野先生は昭和4年から約15年間、旧制中学校に勤務されました(旧制中学校は昭和3年創立。校長は上田八一郎。校舎は現在の高校の場所にありました)。彼は生徒一人ひとりに溢れんばかりの愛情をそそぎ、生徒たちからも深く慕われていました。晩年、彼が病に伏し生活に困窮する中、生徒や保護者たちは大金を工面して支えたという美談も残されています。

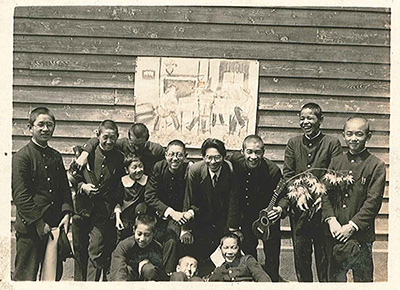

中央が内野

彼は留置場での拷問が原因で体調を崩し、やがて肺結核を患い、昭和19年、わずか46歳で亡くなりました。朝鮮半島での教師の経験もあって、その生涯はまるでドラマのようです。そして、人々への深い人間愛に満ちていました。そんな内野先生を紹介しながら、創立者の赤井先生、上田先生、照井先生、そして第1期卒業生(1回生)らを、100年の彼方からそっと引き寄せてみたいと思います。

Ⅰ.明星学園に来る前の内野健児先生

内野は、大正から昭和にかけて活躍した詩人で、かつ教育者です。『蟹工船』を書いた小林多喜二らとプロレタリア文学の活動に加わり、プロレタリア詩人として詩を書き、『荒井徹の全仕事―内野健児時代を含む抵抗の詩と評論』(1983年5月、創樹社発行)という全集も残しています。彼は“アカ”(共産主義者)と呼ばれ危険視されていたので、学校に迷惑がかからないように新井徹(あらい てつ)というペンネームを使っていました。そんな彼を明星学園はよく雇っていたと思うのです。

当時は日本の植民地だった朝鮮半島。鉄道が敷かれ豪奢な駅が建ち、町は日本街そのもの。例えば大田(テジョン)の駅前にはサッポロビールの看板がかかり、郡是製糸(ぐんぜせいし)や岡谷製糸(細井和喜蔵の『女工哀史』の舞台。紡績工場で働く女工たちの過酷な労働と生活の実態を描いた話題作。映画にもなっている)の工場もありました。生糸は明治政府の殖産興業を支え、植民地朝鮮の労力を使って海外にもどんどん輸出されました。

内野は官立の教師という高い身分で給料も安定し、住まいもなにもかもまずまずの暮らし。しかし彼は朝鮮人が住む貧しい部落に足を踏み入れて詩にしていきます。彼らの貧しい生活や搾取された実態を見て見ぬ振りはできない。そこで彼は朝鮮人の味方になって詩を書いていったのです。文芸雑誌『耕人』(こうじん)や『亜細亜詩脈』(あじあしみゃく)などを自ら創刊し、日本人と朝鮮人が一体となって(「内鮮一体」に対しての真の日鮮融合)、詩の文壇を創るという、スケールの大きな夢を描いていました。しかし、詩集『土墻に描く』 (どしょうにかく)は発禁処分となります。“帝国日本を火で焼き尽くせ!”という反権力剥き出しの詩が当局の目に触れたのです。時は1919年。三・一独立運動が起き、反日感情がすごい勢いで湧き起こっていた時でした。

柳宗悦、中島敦との出会い

一方で内野は、朝鮮人女性が洗濯をする姿や、お正月に凧あげをする“あどり”(朝鮮語の子ども)たちの姿に愛情を寄せ、抒情的な詩も書いています。民藝運動の柳宗悦や浅川伯教らが朝鮮の民藝に着目し、白磁の中に豊かな朝鮮文化の美を見出した時期と重なります。柳は、朝鮮総督府の建設に際して王宮(景福宮)の門を破壊することに反対し、浅川兄弟らとともに1924年、京城(現ソウル)に「朝鮮民族美術館」を設立したことで知られています。内野は彼らと交流がありました。

また、後に著名な小説家となる中島敦を、内野は「京城中学」で教えています。中島もまた、朝鮮での経験を小説に残し、『虎狩』、『巡査のいる風景』は当時の朝鮮を舞台にしています。また、教科書にも載っている『山月記』も、朝鮮体験が影を落としているように、私は感じています。

同じ志をもった日本人がいたことを記憶して欲しいと思います。

Ⅱ.いよいよ明星学園に就職

内野は、朝鮮で出す詩が何度も発禁となり、とうとう朝鮮を追放されます。そして、東京に来ますが、結婚していた彼は生活に行き詰まります。その彼に世話をしたのが、中学校校長だった上田八一郎先生です。まだ出来たてホヤホヤの校舎を訪ねると、上田先生は井の頭公園の池で生徒と泳いでいて不在。当時は池で泳げたようです。なんとものどかな時を過ごし、内野は翌年の4月からの採用を前倒しして、昭和4年の1月から勤務することになったのです。内野は上田が朝鮮にいたことを知っていたし、上田もまた内野が朝鮮を追放されたことを知っていただろうと想像します。それでも採用した上田の覚悟のようなものを感じます。

実は、上田先生も朝鮮半島の大邱(テグ)で中学校の英語教師をしていました。しかも教頭で、校長に昇進するような人物だったのに、それを投げうって明星に来ます。決め手は赤井先生に口説かれたからだったようですが、彼は赤井先生と同郷の金沢出身で、広島高等師範学校では同じ寮生活を過ごした仲でした。赤井先生が朝鮮に赴いた際には、二人で会い、朝鮮の教育問題や理想の教育について語り合っていたようです。

朝鮮で教えていた教師たちはある意味、失望し、息が詰まる思いだったのだと思います。また、日本の教師たちも、富国強兵、立身出世の掛け声の中で、実学中心の詰め込み教育となり、生徒は規律や校則で縛られ、こうした管理的な教育に失望していたのではないかと思います。こうした中で、上田先生は、「個性尊重の理想にかなう小人数教育、男女共学、入試のいらない学校、武道や軍事教練のない学校」を創ろうと理想の旗を掲げたのです。完全には実現できなかったけれど、大正自由教育の「個性尊重」「自主自立」「自由平等」は掲げられたのです

大正自由教育と朝鮮体験

大正自由教育は、広島高等師範学校が盛んに取り入れました。赤井先生も上田先生も、そして内野も同校の卒業生です。大正自由教育とは、大正時代(1920年代〜1930年代前半)に広まった教育改革運動で、従来の「注入主義」(教師が一方的に知識を教えるスタイル)から脱却して、子どもの興味や感動を中心に据えた自由で創造的な教育。赤井先生は在学中からペスタロッチの思想など新教育に関する研究を盛んに学び、洋書で読んでいました。そして大正自由教育に影響を与えたヘレン・パーカーストの本を翻訳し、これがなんとベストセラーになるのです。その収入は金策に窮していた明星の設立資金に全額充てられたと、教育研究者の中野光さんは書いています(『教育改革者の群像』)。

彼らはアツい教師でした。なにせ学校まで作っちゃったわけですから。成城学園、明星学園、玉川学園、和光学園、自由学園、黒柳徹子のトットちゃんで知られるトモエ学園も、みんな仲間です。彼らは“個性を尊重する”というフレーズに引き付けられたのかもしれません。

また、赤井先生は、朝鮮半島に渡って新教育の普及活動もしていました。朝鮮総督府の教育を厳しく批判し、「教育の目的は、人を独立自主の人たらしめることである」という信念をもっていました。先生は、支配と被支配ではなく、朝鮮人の独立と自主性を強く訴えていました。日本と朝鮮との真の融和を求め、それは内野が朝鮮で願ったことに繋がっています。

赤井、上田、そして内野には共通した理念があったのだと思います。新教育が掲げる「個人の尊重」と「自主性の重視」。内野はそれに導かれるかのように明星に来たような気がしてなりません。そして、この理念が100年の時を経て、今に繋がる「個性尊重」「自主自立」「自由平等」の明星のキャッチフレーズとして生きているわけです。100年続いていることは奇跡なのでしょうか? 必然なのでしょうか?

中学生たちの新聞『星雲時代』

内野は、個人活動としてはプロレタリア詩を書き、2回捕まり、ひどい拷問を受け致命傷となります。しかし、釈放されると、夏休みなのにすぐに生徒に会いに学校に出ています。内野は生徒といる時が一番幸せだったのではないかと私には思われます。

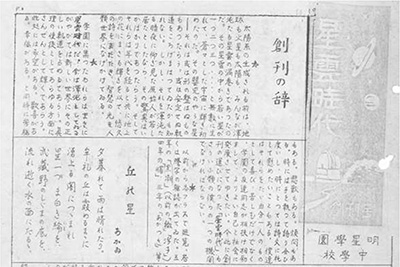

内野の指導の中で注目されるのが、『星雲時代』という新聞づくりです。生徒一人ひとりが自分の文字で書き、趣味のこと、研究したこと、見学に行ったことなど、思い思いに書き連ね、とても伸びやかな紙面になっています。創刊の辞は内野が書いています。

星雲時代 創刊号(1932年11月発行)

そして、内野が亡くなり、戦争が終わり、そのタイミングでこの新聞が高校で復活しています。さらに、近年、私は小学校の校舎の中に入る機会があって、廊下に壁新聞が貼ってあり、これを見た時に『星雲時代』じゃないか、と思ったのです。生徒一人ひとりが、自分の文字で自分の言葉で書いています。このノビノビ感は、まさに明星! 私は100年前の生徒と同じものを今の生徒にも感じたのです。

内野については、『明星の年輪―明星学園100年のあゆみ―』でも取り上げています(P.75~78)。『星雲時代』が資料室に大切に保管されていたために、私は内野の伝記を書くことができたのです。資料を大切にして欲しい、というのもみなさんにお伝えしておきたいことです。

Ⅲ.おまけ 「私は貝になりたい」-加藤哲太郎と岡崎健児のこと

最後に明星の第1期生(1回生)の話をしたいと思います。創立者の一人、照井猪一郎先生の教え子に、加藤哲太郎がいます。彼は映画『私は貝になりたい』の原作者として知られています。小学校に4年生から入学し3年間だけ在籍していました。その後、転校し、慶応大学の経済学部を卒業して、満州の最大手の国策会社に就職。そして、兵隊に招集され、その後、新潟の捕虜収容所の所長になり、捕虜を虐待した罪でGHQの裁判にかけられ、戦犯として死刑を求刑されるのです。しかし、彼を信じる仲間たちは請願運動を続け、死刑は免れます。その間、彼を支えたのが、照井先生の教え子であった同級生たちだったのです。茶郷喜久子(のち出口喜久子、昭和9年3月高等女学校卒業、2回生)、岡崎健児(昭和8年3月旧制中学校卒業、1回生)、有馬純勝(同2回生)、坪田正男(同2回生)らです。

敗戦の少し前に、加藤は逃亡生活を余儀なくされます。追っ手から逃げまわり、友人の岡崎や有馬の家にかくまわれます。有馬の家では奥さんと出会います。遂に捕まって獄中生活を送りますが、生活に困窮した妻に明星学園の教師の仕事を世話したのも先生たちでした。

獄中から加藤は友人や奥さんに何通もの手紙を書いています。特に妻に宛てたこの手紙は圧巻です。

「僕の死後、僕を愛し続け得る限り、ジュゲム(娘のこと)を愛し教育して下さい。学校は明星学園へやって下さい。死刑戦犯の子もノビノビ育つ学校は他に考えられません」。

そして、明星の友人だった岡崎健児、出口久喜子氏とよく御相談下さい、と続けている。加藤が明星に娘を預けようとしたのは、この苦難な時代を明星の人たちがずっと見守り、助けてくれたから。そして、世間から後ろ指を指されるかもしれない戦犯の娘であっても、明星ならのびのびと過ごせる。明星は多様な生徒や人間を受け入れる寛容さをもった学校だと、加藤は確信していたのだろうと思います。

加藤は詳細な自伝を書いていて、明星生との手紙も入っています。(『私は貝になりたい―あるBC級戦犯の叫び』春秋社)、映画『私は貝になりたい 真実の手記BC級戦犯 加藤哲太郎』にもなっていて、奇遇ですが、加藤の役を明星の卒業生の中村獅童さんが演じました。しかし、明星学園の友人の話は出てきません。映画をリメイクして欲しいと密かに願っています。もちろん獅童さんに演じて頂けたら最高です!

Ⅳ.これから100年、明星学園が続くために

自分ごとですが、私は明星の高校時代に習った国語に大きな影響を受け、佐藤嗣男先生が教科書にはない文学作品をたくさん教えてくださり、中でも『光の中に』(金史良 キム・サリャン)と『コシャマイン記』(鶴田知也)が印象に残っています。日本の中に在日朝鮮人やアイヌが存在する歴史に気付くきっかけになりました。今回、朝鮮にいた内野や赤井、上田両先生について知ることになったのは、偶然ではないような気がしています。

さて、これからの100年、どう学園を続けていくのか、みんなが考えていることだと思います。そこでわたしは、三つのことが実現されることを願っています。一つは、今書いた、獅童さんへのお願い。これはほぼ妄想ですが(笑)。

それと、明星学園に、戦没者の慰霊碑が建つことを願っています。資料整備室の入り口には、戦闘機の前に立つ軍服姿の卒業生の写真が掲げられています。写っているのは、10回生の村上直彦さん。19歳の正月に撮影され、上田先生に送ったものだそうです。裏面には「海軍一等飛行兵・村上直彦」と署名が残されています。

明星では、村上さんを含め若くして招集された卒業生28名が戦死しました。彼らの存在を、明星の歴史の中にしっかりと刻みたい。「わだつみのこえ記念館」(東京本郷、戦没学生に関する資料収集館)で聞いたところ、かなりの大学や高校に慰霊碑があることが分かりました。二度と戦争を繰り返さないために、こうしたモニュメントを置くことで、記憶をつなぎ、平和への誓いを形にできる。ぜひ、明星学園にも慰霊碑を建てていただきたいと、心から願っています。

卒業生から上田八一郎先生に届いた写真(1943年1月)

そしてもう一つ、明星をモデルにした映画が作れないだろうかと、思いを巡らせています。きっかけは、和光小学校をモデルにしたドキュメンタリー映画『あこがれの空の下~教科書のない小学校の一年~』を観たことでした。教科書を使わない授業、子どもたちの自主性を尊重する学びの風景、そして議論するアツい教員たちの姿が丁寧に描かれていて、「明星にもこうした映画があっていいのに」と強く感じたためです。

100年前の教師や生徒たちは、個性を重んじ、人間を平等にとらえ、互いを大切にする教育を実践していました。学力や業績、外見、学歴といった一つの狭い尺度にとらわれることなく、一人ひとりの個性をつぶさずに認め、育てる姿勢は、まさに明星らしさ。そしてこの理想の実現のために、“敵”とも言える様々な障壁と、静かに、時に激しく闘ってきたのも明星。

これからの明星が明星であり続けるためには、何かしらの強い覚悟と決断が求められるのかもしれません。そのヒントは、先輩たちの足跡の中に、きっと刻まれているはずです。

PROFILE

宮下 今日子

(みやした きょうこ)

43回生(1975年卒業)。

フリーライター。

著書に『内野健児の詩と教育-明星学園の自由とともに』(新読書社発行)。『ヘルパー裁判傍聴記』(ブリコラージュ発行)。高齢者も“個性尊重”の時代だと思いながら、介護についての記事も執筆中。専門紙『シルバー産業新聞』、一般紙『週刊金曜日』などに書いている。今は、内野健児のプロレタリア詩人時代の伝記をまとめているところ(苦労してマス汗汗)。

『内野健児の詩と教育-明星学園の自由とともに』(新読書社発行)

http://shindokusho.jp/?pid=184452715

『ヘルパー裁判傍聴記』(ブリコラージュ発行)

https://nanasha77.base.shop/