シリーズ:「明星学園史研究会」⑦ 山へ海へ ~軽井沢寮と千倉寮のはじまり~

大草美紀(資料整備委員会)

明星学園史研究会 第7回記録

1999年12月19日 (日)

13:00~17:00

於 吉祥寺南町コミュニティセンター 2F 第2会議室

北原白秋と明星学園

第1部 レポート(依田好照)

第2部 問題提起・話し合い

第1部

はじめに

きょうのテーマは、ご案内では「海へ山へ」となっておりましたが、資料のタイトルは「山へ海へ」となっております。別に他意はございません。

資料の4ページをご覧いただきますと。明星学園の夏季生活は海からはじまっています。

1924 (大正13)年に学園が開校し、その翌年には早くも三浦半島の三戸浜で夏季生活が実施されています。この時期は小学生しかおりません。まだ寮がありませんから、海での合宿生活は今日でいう民宿というかたちで行われたようですね。

2年後、1927(昭和2)年に母の会がつくられ、それに刺激されて後援会が結成されています。この会の第3回でとりあげた『新読本』の第1巻が刊行されたのもこの年です。翌年、中学部と女学部が開設されています。それから2年後の1930(昭和5)年に、軽井沢の上野原寮で最初の夏季生活が実施されました。小学部・中学部・女学部の3部合同です。

こうして、学校を遠く離れての夏季生活は海からはじまっているんですが、寮の建設としては軽井沢の山の寮のほうが先なんですね。そういうことから「山へ海」としたわけです。

明星学園を創立した先生たちは、創立時から子どもたちを自然のなかで学ばせたい、自然のなかで生活させたいと考えておりました。創立当時の学園の周りは井の頭の池と森、どんどん山、沼地、麦畑というふうに自然がいっぱいでした。教室のなかでも勉強するけれども、教室から出て実地に観察する、調査する、記録する。生き物を栽培する、飼育する。そういう学習をつうじて生きた知識を獲得していくことを重要視しました。「自然科」という教科もありました。「遠足学校」とあだ名されるほど、子どもたちを教室の外に連れ出しました。夏季生活も世の学校にさきがけて実施しました。

夏季生活には3つぐらいの目的があったと思います。その1つは共同生活です。子どもたち同士、あるいは子どもたちと教師たちが一緒になって寝食を共にする。もう1つは、そういう生活のなかで鍛練する。体を鍛え、心を鍛えていく。もう1つは、そういう共同生活や鍛練を大自然のなかで行う。自然体験、自然学習です。

昨年(1998年)12月、文部省は学習指導要領を改訂して、2002年から小・中・高で総合学習をやることにしました。教科書の勉強だけではなくて、もっと体験的な学習をやれという。けれども、明星のみならず多くの私立学校では、もう60年も70年も昔から体験を重視した実践を積み重ねているんですね。私立学校にはいくつも使命がありますが、その1つは子どもたちのためになることをどんどん開拓し実行していく、良き意味での実験をつみあげていくということです。私たちの大先輩たちは、さまざまな困難に出会いながらも、開拓者として道をひらいてくださいました。そういう財産を今の私たちがどう活かしていくか、その上に何を積み上げていくか、いま虚心に考えるときに来ているのではないでしょうか。

1. 軽井沢・上野原寮のはじまり

(1)二つの資料から

資料Aは『明星の年強―明星学園50年のあゆみ―』(1974年11月発行)の101ページ以下に収められている赤井米吉先生の文章です。「昭和39年9月、赤井米吉記」とあります。

これを読む前に言っておきますが、『明星の年輪』は3巻あります。それぞれ創立50周年、60周年、70周年のときに刊行されたもので、初期の明星については「50年のあゆみ」がもっとも充実しています。原田満寿郎先生が心血をそそいだ力作です。いま、「60年のあゆみ」と合冊で2,000円、事務局の窓口でお頷けしていますからぜひおもとめください。松井前理事長がよく言っておられましたが、中国の諺に「井戸を掘った人の恩を忘れるな」というのがあるそうです。私たちはいま平気な顔して明星の水を飲んでいますけど、明星という井戸を掘った大先輩たちの労苦たるや、たいへんなものであったと思います。どうか現職の教職員も父母のみなさんもこの『明星の年輪』を読んで、事あるごとに明星の原点に立ち戻って、そこから歴史の教訓を学びとり、明日への指針を見出していただきたいとねがっています。

それでは、赤井先生が書かれた文章を読みながら、ところどころ解説を加えていくことにします。記述にまちがいもありますから訂正していきます。

《軽井沢の土地と学園初期の経営 昭和6年のこと、市村今朝蔵氏軽井沢の土地125万坪を箱根土地へ委託分譲されることをきいた。江川信吾(学園保護者)とともに昭和6年5月頃下落合のお宅へいって今朝蔵氏に会い、内3万坪を明星で分譲させてくれと頼んだのである。成城学園が成城を分譲してもうけた噂に刺激されていたので、むろん明星教育の趣旨などをまず詳しくお話しした。》

この「昭和6年」にマルをつけておいてください。これはまちがいで、昭和6年ではありません。理由はあとで述べます。

「箱根土地」というのは今の西武の創業者・堤康次郎氏が経営していた不動産会社です。「成城学園が成城を分譲してもうけた云々」は、赤井先生と成城小学校(新宿にありました)でよき同志でありライバルでもあった小原国芳先生が、たいへんな借金をして今の世田谷区成城の土地を買い占め、分譲地を造成して売り出してもうけ、もうけた金で成城学園を建設したことをさしています。(この会の第2回の「成城・明星・玉川・和光の創立」でやや詳しく述べましたので、そちらの記録をお読みください。)

さて、小原先生の土地分譲の話に刺激されていた赤井先生は、明星の教育について熱弁をふるいました。市村さんはどうしたかというと、

《いたくこれに共鳴されたようで、「何のために分譲をするのか」ときかれたので、「明星の土地3千坪ほどを頭にうかべて、林間学校をつくるため」と答えた。明星学園自体が経営に苦しんでいることをいっては、相談がまとまらないと思ってそのことはいわなかった。すると市村氏は「3千坪をまず寄付しましょう、そして3万坪は坪2円であげましょう。」と即座に答えられた。全くのたなぼたであった。》

赤井先生は必死の思いだったでしょう。中学部と女学部を開校したばかりで、学園の経営は火の車。その上さらに寮をつくるというんですから。肝胆相照らすといいますが、赤井先生は理想とする教育のこころざしを熱意をこめて語り、市村さんはそのこころざしに深く打たれた。赤井先生は42、3歳、市村氏はまだ30歳前です。この日の出会いがなければ軽井沢の寮もなかったわけで、お2人ともたいせつな井戸を掘ってくださった方々ですね。

でも、文章家の赤井先生にも筆が滑ることがあって、この文章を市村さんの長女の米子さんがあとから読んで、「たなぼたであった」はひどいと怒ったそうです(笑) おしゃべりの私も言葉を慎まなくてはいけません。

《あとからきくと、われわれが帰ってから今朝蔵氏はご夫人に、明星学園のよい学校であることを推奨され、3千坪寄付することにしたこと、来年長女米子さんを明星へ入れることを宣言されたそうである。江川氏とわたしは、このことを後援会の岡崎氏に話し、越えて6月に岡崎・新・江川・赤井4人が現地視察に行き、今の明星寮のところで市村氏にも会って約束をきめたのである。その夏江川氏と霜島昇平(後の中島)の2人は夏休み中軽井沢へ出張して、土地整理をなし、秋のはじめに後援会をひらいて、土地分譲のことを発表した。浅間山の見える谷川のふちは5円、内部は3円(箱根土地は8円だった)。こうしてわたしの知っているものは森川300坪(後に700坪)、加藤300坪、粟田500坪、寿美井500坪、末光200坪、半田150坪等がぞくぞくと売れた。代金は即金もあり、分割もあった。》

赤井先生の記述はさらにつづきます。

《昭和5年分譲地の宣伝の意味もあって、そこに寮をつくることになり、下間建設という田舎出の小資本のものに請負わせた。総坪数70坪、工費4,200円、随分時間がかかって、初めて生徒が行った時はまだできあがらず、星野温泉に3泊ほどしてようやく移った。この建築費2,200円は支払えたが、売上金が集っていなかったか、学園の建築の方に使ったかして、2,000円は支払われなかった。それを執達吏をかけると威嚇されて後援会の問題になり、江川氏と大橋氏がひどくやり合ったことがあった。

結局市村氏から寄付された3干坪の内、1干坪を下間氏にわたして決済しようということになって、市村氏に了解を得た。3千坪の土地と70坪の建物を赤井名義で登記したのは、財団の名義にすると転売が困難である。学園経営のために、時には全部を手離す必要も起ってくるかもしれないから、赤井個人の名義にしておけ、というのが後援会の採決であり、市村氏はそのころまだ理事にはなっていなかったが、そのことを了承していたのである。》

赤井先生はよっぽどたいへんだったんでしょうね。市村さんから寄付してもらった土地の一部を借金のかたにしようというんですから。ひどいもんですね(笑) でも、市村さんにはわるいけど、赤井先生は小原先生よりましですよ。小原先生はもっとすごい。ある人が小原先生に「先生、私立学校経営の秘訣はなんでございましょうか」と尋ねたところ、小原先生は‥‥‥「それは、きみ、借りた金は返さないことだよ」と答えたそうです(笑) ちゃんとものの本に書いてあります。それだけでは詐欺ですが、小原先生のえらいところはこうなんです。

「私は教育という事業を世のため人のためにやっている。あなたから借りた金は世のため人のために役立てるためなんだ。見てごらん、あなたの金は立派な人間をつくっているんじゃないか。あなたはこうして世のため人のために尽くしているんだから、功徳と思え」(笑) そう言ったかどうか知りませんが。そのくらいの肝っ玉がないと私学の経営はできません。大野先生、一瀬先生、理事長になったらそのくらいの肝っ玉でやってください(笑)

ところで、分譲して収益があったのでしょうか。赤井先生はつづけて書いておられます。

《分譲収益 軽井沢の分譲は後援会の事業としてなされ、その収益は学園へ出すという建前であった。学園建築はすべて後援会がなし、建築費は後援会が直接支払うという建前であった。だから、建築会社の井野正次郎氏のところへは、新氏・山之内兵十郎氏がしばしば出向いておられた。しかし、軽井沢分譲の金を市村氏に支払うべき時(土地名義変更)、わたしは江川氏とつれだって行って、その金を学園の方に使ったことを申しあげ、土地代を献げないで名義変更の書類に判を押してもらったことがよくあった(大抵年末だった)。井野氏は、新氏に請求してもしょうがないとわたしの家へ請求にこられた。来やすかったのであろう。わたしは後援会の内情を知っているので、延期を願ったこともよくある。学園長として最終の責任をとるべきであることはいうまでもないが、後援会の度々の支払が赤井にかぶされていることもわかってもらわなければならない。》

「後援会」というのは、資料3ページに載せておきましたが、昭和2年に誕生した「母の会」に動かされて結成された父親たちの会です。明星創立の当初から多大な援助をしてくださっていた茶郷基氏が、経営する鉱山が風水害で甚大な被害を受けたために、1年余で手を引かれることになって、学園経営は大きなピンチに陥りました。このとき援助してくださったのが、山之内兵十郎氏でした。山之内合資会社を経営していた山之内さんは、4人の創立同人の熱意に心ひかれ、末娘の安子さんを明星に転校させ、小学部5・6年の教室をつくるときも、音楽教室や図画教室をつくるときも、さらに中学部と女学部を開設するときも、多額の寄付をして、学園の危急を救ってくださったのです。

小学部の音楽室、美術室、引き続いて女学部、中学部のすべての建築は、吉祥寺で工務店を経営していた井野正次郎氏が請け負いました。井野さんは、ひとり娘の富枝さん(4回生・北川カエさん)を1年生から入学させました。旧い卒業生にはおなじみの音楽の北川先生ですね。北川先生がいつかおっしゃっていました。お父さんは古材をあちこちから集めたりして、一所懸命、明星のために尽くしたけど、赤井先生から1銭ももらうことができなかったって。まったくひどい学園ですね(笑)

次に資料Bをご覧ください。これは『明星の年輪—明星学園60年のあゆみ—』(1984年5月発行)、45ページの記述です。

《昭和3年、中・女学校が開校した夏、市村今朝蔵から3千坪を寮建設のため寄付された。昭和5年春、70坪の寮を土地の下馬建設会社に依頼(工費4,200円)、その夏小・中・高女の3部同時に10日間の夏季生活を建設した寮で実施した。所在地の上野原をとって明星学園上野原寮と呼んだ。》

この本にも載っている照井猪一郎先生の記録などによると、軽井沢に建設された寮での最初の夏季生活は確かに昭和5年です。資料Aの赤井先生の記述でもそうなっています。

しかし、市村今朝蔵氏から3千坪の土地を寄付してもらったのは、資料Aの赤井先生の記述では「昭和6年」のことだとされており、資料Bでは「昭和3年」だとされている。(資料Bの記述は、資料Aの「50年のあゆみ」 305ページの記述をそのまま転載したものと思われる。)どうもつじつまが合いません。

赤井先生という方は克明に日記をつけている方ですから、とくにこういう大事なことをまちがえるはずがない。編集時のミスかもしれないが、原文に忠実に編集したはずです。このミステリーどうもよくわからなかったのですが、じつは昨晩、きょうの会の予習をするためにある本を読み返していて、「昭和5年」が正しいと断定しました。

その本はここに持ってまいりました。市村きよじさんの『軽井沢 大切な人々』という本です。

(2)『軽井沢 大切な人々』

市村きよじさんは市村今朝蔵氏の夫人です。市村今朝蔵氏とともに明星の大恩人のひとりです。私も公私にわたって永年たいへんお世話になりました。私などは「市村のおばあちゃま」と呼んでおりました。

市村ご夫妻は、「昭和5年」の春、軽井沢の土地のことで訪ねてきた赤井先生と初めて出会い、赤井先生の教育についての考えと人格にすっかり傾倒して、米子さん、英男さん、信江さん、令子さんと、つぎつぎにお子さんを明星に通わせました。お孫さんたちも明星育ち、ひ孫さんのうち2人がいま小学校に在学中です。

市村のおばあちゃま、きよじさんは6年前に93歳で亡くなられましたが、お元気なころに断続的に書きとめておかれたものを、お嬢さんの三輪信江さんと我妻令子さんがまとめて、昨年12月に私家版として刊行しました。私はこの本をいただいたときに、お礼に添えて感想を書き、私家版として知人に配るだけではもったいないから、どこか名のある出版社から出して、世の多くの人に読んでもらうようにすべきだと提言した覚えがあります。

市村きよじさんは、もちろん明星の大恩人ですが、それだけではない。言ってみれば、それは小さなことです。あとで時間があればふれますが、この市村きよじさんのおかけで今の軽井沢、とりわけ中軽井沢一帯の美しい自然をふくめた広大な上地のたたずまいが護られてきたのです。軽井沢をご存じの方は思いうかべてください。千が滝から星野温泉、プリンスホテル、明星の寮があるあたり、離山の麓、国道をはさんでもっとず一っと南の一帯まで市村さんの所有地でした。それを西武の堤さんが欲しがった。堤康次郎さんが市村さんに売ってくれ、売ってくれと、しつこく迫った。一部、千ヶ滝近くの今は西武の施設となっているあたりはいきさつがあって譲りましたが、あとは頑として堤さんに渡さない。「あなたに渡したら、この軽井沢はどうなるかわからない」と頑として突っぱねた。この話は市村きよじさんからじかに聞いたことです。

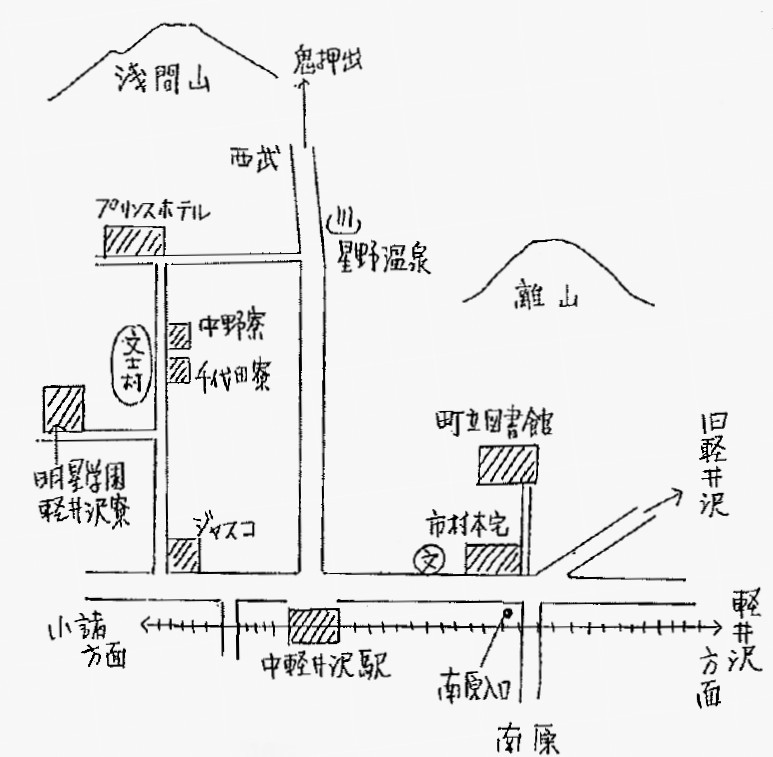

中軽井沢の駅から北西の方、明星の寮からプリンスホテルに向かう道の右側に、千代田寮と中野寮があります。あの上地はそれぞれ千代田区と中野区に提供したというか分譲したものです。公共の施設として区民が利用できる。西武に渡したらそうはいかなかったでしょう。それから中軽井沢から国道を旧軽井沢に向かって離山の麓、「南原入口」からちょっと入ったところに立派な軽井沢町立図書館があります。あれも市村きよじさんが本宅の土地の一部を提供し、建物の建設費や今朝蔵先生の蔵書を寄付してつくられたものです。

『軽井沢 大切な人々』にはいろいろな人たちが登場しますが、私は文字どおり大切な人の筆頭は市村きよじさんだと思っています。

それでは、軽井沢の大地主だった市村今朝嵐・きよじ夫妻とはそも何者ぞや。みなさんも関心がおありのご様子ですから、もう少し時間をいただいて簡単にご紹介しておきます。

(3)市村ご夫妻のこと

市村今朝蔵氏は軽井沢の大地主の息子だったことにはちがいありません。けれども、ただの地主の息子ではありませんでした。

大正12年に早稲田の政治経済学部を卒業しました。浅沼稲次郎と同級ですね。この年、赤井先生は何をしていたか、年譜で調べてみますと、秋田師範学校付属小学校の主事(教頭)を辞任し成城小学校に転任して2年目。この年2月、ヘレン・パーカスト(ドルトンプランの創始者)の『児童大学の教育』を翻訳・出版しています。「6月・有島武郎氏死す。3児のことを依嘱さる」とも書いてあります。小原国芳主事と対立して成城を辞め、明星学園を創設するのは翌年のことですね。当然、このころは、お互いのことは知りません。

市村さんは、卒業してまもなく、きよじさんと結婚しました。きよじさんは、軽井沢に近い今の佐久市の製糸工場のお嬢さんでした。市村今朝蔵の妹と上田高等女学校で同級だったというご縁もあったのでしょう。市村家に嫁いでまいりました。

二人は新婚旅行を兼ねて欧米に留学しました。夫の今朝蔵はまだ大学を出たばかり、もっと勉強したいというわけで、アメリカのウィスコンシン州の大学に行きました。その町で生涯の友となる我妻栄という若き学究と出会っています。我妻栄といえばご存じの方も多いと思いますが、のちの東大教授、民法の権威者です。我妻栄はそのころは文部省派遣の留学生として法学を勉強していたわけですね。

市村ご夫妻はさらにシカゴ大学、コロンビア大学等で勉強して、アメリカ滞在は2年ぐらいでしたが、その間に長女の米子さんがシカゴで生まれています。アメリカからドイツに渡り、ドイツで関東大震災が起こったことを知り、早く帰らねばと、パリ、ロンドンを経由して帰国します。当時のことですから長い船旅です。

そういうことも『軽井沢 人切な人々』に書かれてあります。

ここからは私の推察ですが、市村今朝蔵が欧米留学で学んだことは計り知れないほどあったでしょうけれど、その一つに改良主義的な社会主義の思想の影響があったのではないか、と私は推測しています。自分は軽井沢の大地主の生まれです。その自分がどういうかたちで世の中に寄与しうるのか、そのことを真剣に考え悩んだにちがいないと思います。白樺派の有島武郎が思想的な苦悩の末、父親が創設した北海道の大農場を小作人に解放して財産を放棄し、軽井沢で波多野秋子とともに自殺したのは、今朝蔵が大学を卒業した年でした。

のちに今朝蔵氏は英国の憲政史を研究し、早稲田大学の教授として大山郁夫のあとを受けて政治学を講じました。大山郁夫は吉野作造や河上肇らと活動した社会運動家で、今朝蔵が早稲田の学生だったころの恩師です。やがて大山は早稲田を追われ、アメリカに亡命するまで労農党の委員長として無産運動を指導しますが、戦後帰国して再び早稲田に復帰して、平和運動に専念しました。市村さんは大山郁夫のあとを引き継いで教壇に立ちましたが、講義中に倒れて亡くなりました。昭和25年のことだったと思います。

その間、戦時中は何をやっていたかというと、当時はまだ若かった政治学者の蝋山政道、法学者の我妻栄、共同通信の記者で後に国際文化会館をつくる松本重治などの友人たちと一緒に研究会をつづけて、近衛文麿のブレーンとして軍部の横暴をくいとめ、侵略戦争をやめさせようと努力していたようです。近衛さんは結局あんなことになってしまいましたが‥‥。

市村さんご夫妻は、昭和のはじめに軽井沢南原の土地を友人たちに分譲して、コミュニティをつくりました。我妻栄、蝋山政道、松本重治などなど、後にそうそうたる顔ぶれになる人々ですが、当時はまだ勉強中の若い学者やジャーナリストのたまごです。夏のあいだ南原の山荘で勉強する。けれども幼い子どもたちが家にいると集中して勉強できない。そこで、きよじ夫人の発案で、コミュニティの真ん中に子どもたちのクラブをつくりました。市村夫妻が3,000坪もある土地を提供し、そこに朝香宮様の勉強部屋だった2階建の建物を移して教室をつくり、子どもたちを豊かな自然のなかで遊ばせたり、勉強をさせたりしようというわけです。

子どもクラブの先生は、明星の小学校に通っている長男・英男さんの担任の安藤正義先生。この先生が初代で、あと原田満寿郎先生、小森澄憲先生など、みんな明星の小学校の先生です。私も若いころ小森先生のあとを引き継いで、14年間もひと夏を南原で過ごしました。後半の数年間は吉田登先生と2人で担当しました。明星の子も来ました。

南原のコミュニティは財団法人南原文化会といって、私かクラブを手伝っているころは会員は5、60世帯ぐらいになっていたと思います。もっとあったかもしれません。野村胡堂さんのご家族、出光さん、虎屋の黒川さん、横溝正史さんなど、いろんな人を思い出します。我妻先生はゴミの係で、毎年みなさんに「しっかりやってくださいよ」と話していました。

クラブは一面の広い芝生で、おじいちゃん、おばあちゃんも、子どもたちも一緒に運動会もやりました。テニスコートも2面あり、クラブハウスとは別に幼稚園の園舎もありました。

ある日の昼すぎ、突然、皇太子妃の美智子さんがクラブにやって来られました。皇太子ご夫妻はときどき、おしのびでテニスに来られましたが、まさかクラブにまでとは思っていませんでした。私は子どもたちとさよならして、教室の掃除をしていたんですが、ゴム草履ばきで汚い格好をしていたので、ちょっとバツが悪かった。カッコマンですからね(笑) 美智子さんは興味深そうに教室を眺めて、あれこれと質問をされ、うちの子どもたちもここに通わせたいとおっしゃるので、「どうぞどうぞ、いつでもおいでください」なんてスーパーのおじさんみたいなことを申しあげました。結局、坊やたちは来ませんでしたが。その翌日、2階で昼寝をしていたら、市村のおばあちゃまが大きな房のぶどうを持って来られて、美智子妃殿下がきのうのお礼にと、このぶどうを持っておみえになったとおっしゃるんで、恐縮しました。

さて、市村さんが何で軽井沢の大地主の息子なのかということになるんですが、この話をやると長くなりますから、さわりだけをお話しします。

あの辺一帯の土地は、雨宮敬次郎という人のものだったんです。雨宮敬次郎は甲州(山梨)の、今の塩山の在の農家の次男坊でした。幕末のころに、生糸の売り込みで甲州と横浜の間をしょっちゅう往復しておりました。当時は横浜の港で生糸とお茶がどんどん売れて、生糸の売込商はごまんといたんですが、敬次郎もその一人でした。幼名を今朝蔵。市村今朝蔵先生の名前はそこからもらったんですね。横浜の売込問屋の一軒に信州屋というのがあって、主人が死んで女房の信子が未亡人になった。雨宮敬次郎はその後家さんと結婚して信州屋に転がり込むんですが、そのまま雨宮の姓を名乗りました。この婿の敬次郎がとんでもない男で、相場に手を出して大儲けしたかと思えば、失敗してすっからかんになる。そんなことの繰り返しで、信子さんにさんざん苦労をかける。それで信子さんにずーっと頭があがらないんです。

信子さんの弟に市村藤吉という人がいて、これが番頭というか、支配人のような役目をやっていて、後継者になるんですね。その藤吉の息子が市村今朝蔵と、こうなるわけです。敬次郎からすれば、女房の弟の子ですから甥になるんですね。

敬次郎は相場のあと、いろんな事業に手を出します。たとえば鉄道。熱海人車鉄道とか、甲武鉄道。甲武鉄道は八王子・新宿間で、今の中央線ですね。それから武州鉄道、川越鉄道、江の島電鉄。明治20年、30年代の鉄道ブームに乗って鉄道事業をやっています。東京市街電車もあります。それから東京市に水道を敷く事業もやっています。

いろんな事業をやって儲けたり失敗したり、浮き沈みがはげしいものですから、きっとしっかり者の信子に、もっと堅実な仕事をやれときつく言われたんでしょうね。それで何をやったかというと、その一つが軽井沢の開拓事業です。1年ばかりアメリカ・ヨーロッパを眺めてきたものですから、あちらの大農法をとりいれようとしました。国有地の払い下げを受ける。民有地を安く手に入れる。そして、はじめにワインをつくろうとするんです。ヨーロッパ人はワインを飲んでいる。やがて日本人も飲むようになる。そこでドイツからぶどうの苗木を取り寄せて植えましたが、失敗しました。寒すぎてだめなんですね、軽井沢は。アメリカの品種ならいいだろうと言って取り寄せましたが、これもだめ。今度は家畜をやる。これから日本人も肉食をするようになる。ブタとかニワトリを小作人たちにたくさん飼わせましたが、これも失敗。アイデアはいいんですけど、ちょっと早すぎたんでしょうね。

それで落葉松の植林を思いつくんです。今の今には役立たないが、いずれは役に立つというわけで、いろんな木を植えてみたところ、落葉松がいちばんここの風土に合っていると、年に30万本植えたということです。今の軽井沢の落葉松は、したがって雨宮敬次郎がもとをつくったんですね。大正期には700万本になっていたといいます。この会の5回目にとりあげた北原白秋の落葉松もここを舞台としている、そういう因縁で結びつくわけです。

ますます余談になっていきますが、私は若いころ直木賞作家をめざしていて(笑)、雨宮敬次郎とその周辺のことをかなり詳しく調べました。というのは、この男と女房の生涯をタテ軸にすえると、日本資本主義の初期の形成過程が具体的に描けると考えたからです。三井・三菱は政府と結託して大財閥になっていきますが、彼のような徒手空拳の男はのちに伊藤博文なんかとつながりができますけど、生涯のほとんどが浮き沈みの連続です。直木賞作家にはなれませんでしたが、上川淳先生たちが『おはなし日本歴史』のシリーズ24巻をつくるときに頼まれて、「横浜の貿易商人」という短いおはなしを書きました。そしたら編集者のひとり歴史教育者協議会委員長の高橋磌一先生が、「これは名作だ」とほめてくださったそうです。私は下請けのゴーストライターですから、あれは上川先生の名作とされています。浮き沈みどころか沈みっぱなしで、世の中はままなりません(笑)

本題に戻ります。こうして雨宮敬次郎と信子さんが粒粒辛苦して軽井沢に蒔いた種が、市村家のおかげで不動産業者や観光業者に刈り取られず、いま実っているわけですね。

堤康次郎という人は、大正7年ごろから軽井沢開発に乗り出しています。堤さんは早稲田の出身で市村さんと同窓ですが、学生のころ大隈重信の書生をしたこともあり、ときどきお供をして軽井沢に来ていたようです。商才のある人ですから、ここを別荘地にすれば儲かると見当をつけて大々的な開発を目論んだんです。だけど、市村きよじさんは絶対に譲らない。夫の亡きあと自分で軽井沢を護ろうという堅い執念です。

きよじさんは、明星の寮のすぐ近くに文士村をつくりました。たとえば井上靖、壷井栄、そのうしろが芝木好子、中野重治、そのむこうに源氏鶏太、ちょっとくだって童話作家の筒井敬介、みんなきよじさんが分譲した土地です。その後、さっきお話しした町立図書館の建設にも貢献しています。

話があっちこっち飛びましたが、明星とのかかわりは冒頭でふれたとおりです。きよじ夫人はよく笑いながらおっしゃってました。赤井先生は、ほんとうにお気の毒でねえ。きよじさん、こんどこそ100円入れるからなあとか、200円入れるからなあとおっしゃって。そのうちにまたやって来られて、じつはなあ、きよじさん、どうしても遣り繰りがつかんでなあ。だから、あの3万坪は私たちが寄付したようなかたちになったけど、それは結果としてそうなったんで、はじめは赤井先生を儲けさせようと思ってしたことなんですよ。」

市村今朝蔵氏は昭和10年から学園の理事として赤井理事長を援助され、昭和22年から25年に逝去されるまで理事長として戦後の学園再建に尽力されました。きよじ夫人は、その後も明星学園の評議員を長くつとめてくださいました。

昭和5年7月に小・中・高女の三部合同で実施した最初の寮生活のてんてこまいの様子については、照井猪一郎先生が書かれたものが『明星の年輪一明星学園50年のあゆみー』に収められています。どうかそちらをお読みください。

2.房総半島・千倉寮のはじまり

(1)「吾等に与えよ。海の寮を」

資料の4ページをご覧ください。創立初期に小学部長だった照井猪一郎先生が小学部教育月報『ほしかげ』24号(昭和11年・1936年)に書かれた、「吾等に与えよ。海の寮を」という文章が引用してあります。若干の解説を加えながら読んでみます。

《私たちは私たちの子供のよい生活場として軽井沢に「山の寮」を持っている。ねがわくば、近き将来において、同じ意味でのよい「海の寮」を与えられんことを切に祈るものである。海に子供たちのために寮が欲しい。そして年毎に繰返す漂泊的巡礼の境遇からまぬがれて安心のできる場所で、落着いた夏季の生活をさせなければ‥‥という祈願は年既に久しい。》

この文章は軽井沢の上野原寮で最初の夏季生活が実施されてから6年後に書かれました。文中の「漂泊的巡礼の境遇」というのは次の事実をさしています。

1925 (大正14)年7月‥‥児童有志が三浦半島の三戸海岸で臨海生活

1926 (昭和1)7月‥‥児童有志40名が三浦半島の三戸海岸で臨海生活

1927 (昭和2)5月‥‥河口湖畔で夏季生活

1928 (昭和3)7月‥‥鴨居で小・中・女三部合同の臨海生活

1929 (昭和4)7月‥‥勝山で小・中の有志50名が臨海生活

1930 (昭和5)7月‥‥軽井沢で小・中・女合同の夏季生活

1931 (昭和6)7月‥‥小2・3・4・5年生は女学校裁縫室で夏季生活、6年生は関西旅行

1932 (昭和7)7月‥‥小2・3・4年生は女学校裁縫室で、5・6年生は上野原寮で夏季生活(中学校は軽井沢で野外演習と房州勝山で、女学校は三浦半島の三戸で臨海生活)

1933 (昭和8)7月‥‥小2・3年生は女学校裁縫室で、4年生は上野原寮で、5・6年生は三浦半島の三戸で夏季生活(中学校4・5年生は軽井沢で野外演習 女学校は上野原寮で夏季生活)

1934 (昭和9)7月‥‥小2・3年生は女学校裁縫室で、4・5年生は伊豆の伊東で、6年生は上野原寮で夏季生活 (中学校は房州館山、女学校は三浦半島三戸で夏季生活)

1935 (昭和10) 7月‥‥小2・3年生は女学校裁縫室で、4・5年生は三浦半島三戸、6年生は上野原寮で夏季生活 (中学校は房州勝山で、女学校は上野原で夏季生活)

1936 (昭和11) 7月‥‥小2~6年生、前年に準じた夏季生活

《今年(昭和で11年)休暇明け、夏季生活の印象まだ生々した中に私たちは、来年のために、また永遠の将来のために、理想の安住地を求めて小学部の職員(安藤・中村・牧・原田)と第1回卒業生の2、3の者(岡崎・加藤・江川)が動員された。候補地としての原則的な条件は次のようなものだ。

(1)人気や風俗が、いわゆる避暑地ずれのしでない土地。

(2)交通所要時間は、片道3時間以内の海に近いところ。

(3)衛生・物価その他の生活条件の最適の所。

(4)将来、寮を設備する目的のうえから、できるならば土地を無代提供してくれるか、さもなくば、地代や部屋代もしくは宿泊料のごく安いところ。といった虫のいい一方的な要求が主で、それには休暇中大体の見当もつけてある関係から、房総半島沿岸内外にわたって一応の調査をしてみた。そして安房郡千倉町に接続する松林中に白羽の矢を立てた。》

この年5月、赤井米吉園長は英国ロンドン郊外チェルトナムで開催される第7回世界新教育会議に出席するため鹿島丸で出発、会議を終えて欧米諸国の教育を視察して、帰国したのは11月の末でした。赤井園長の外遊中の9月、照井先生と7人のサムライは、房総半島沿岸を歩いて候補地を探し、白羽の矢を立てたのが千葉県安房郡健田(たけだ)村、今の千倉町だったわけです。

(2)明星村建設の計画と臨海生活

このころ、千倉に明星村を建設する計画が進みました。候補地は付近三十余部落にわたる水産組合の管理地で、売買はできないので借地契約とし、次のような計画となりました。

・寄宿舎‥‥近き将来においてここに宿舎を建て、軽井沢の上野原寮と同様6、70人の臨海生活に十分な設備をしたい。

・父兄の別邸‥‥寮の建設以前に父兄の別邸を建設し、理想的な健全な明星村を建設して欲しい。これに対しては、土地の人々も道路の新設その他各種の生活利便を提供しようとの準備あり。

・当分の間、宿舎・学園寮完成までは、同地の漁業組合事務所・寺院・民家等二、三に分宿する心組。

こうして1937 (昭和12)年の7月、5年生(小学部12回生・牧組)と4年生(13回生・原田組)の臨海夏季生活が実施されました。牧組は青木さんの家、原田組は朝日屋へ分宿。炊事場と食堂は旧漁業組合の事務所でした。

『明星の年輪』(「50年のあゆみ」)323ページに次の記述があります。

《健田村、これがわたしたちの千倉寮のできた村である。こんないい場所をよく見つけ出したものだなあ、そう思って照井先生に聞いてみた。「房総半島を歩きまわったがね。ちょうど江上さんという明星に関係のあった人の別荘があったこの場所が目にとまったわけだ。ここにきめようとした時には村の人たちは反対した。都会人がはいってきたら、この村は一変してよさが失われてしまうだろう、というわけだ。そうじゃあない。この素朴な漁村をわれわれは守りつづけたい。わたしたちがはいってくることで、他の都会人がはいってくる余地を与えないようにするんだ。こういってとうとう承知させてしまった」 照井先生の説く明星精神が、村の人たちによくわかってもらえたのでしょう。なるほど房州東線は鴨川、西線は館山で都会のにおいをストップさせ、いまも千倉は漁村のよさをたもっている。

それでは「今の場所はなぜ良いんですか」ときいてみた。「ひとつは堤防があって、その内側は遠浅で海水浴に安全だということ。もうひとつは堤防の外側は磯になっていて、そこでは理科の学習のための生物がたくさん生棲していること。それにもうひとつつけ加えれば、この村は半農半漁で、陸のものも海のものも食糧が豊富なことだ。それが第1だな」「それではネ、13年には行っていないんですが‥‥。」「ン、戦争が始まってしまって、文部省が旅行中止の通達をしょっ中よこすんだ。それで13年は休んでしまったが、14年から歩いてでも行く、といって実行したんだ」照井先生はそういってから、「おれも若かったなあ」と空を見あげていた。》

文体から察すると、これは無着(成恭)さんが書いたものと思われます。「戦争が始まってしまって」というのは、1937(昭和12)年7月に始まった日中戦争です。

昭和で13年は中・女学部の開設10周年で、5月に記念の劇・音楽・舞踊の会が催されています。7月の臨海生活は実施されなかったようですが、『明星の年輪』(「60年のあゆみ」)によれば、9月3日に小学校の千倉生活、女学校の軽井沢生活を中心とした海外放送が行われています。

(3)千倉寮の建設

小学校の夏季生活は、1939(昭和14)年から4・5年生が千倉、6年生が軽井沢となりました(2・3年生は女学校の裁縫室)。 1941(昭和16)年、太平洋戦争がはじまる年に、健田村の奥に2階建の売家が出たので400円で買いました。ところが、翌年には戦争が激しくなって臨海生活も林間生活もできなくなりました。400円で買った建物を漁業組合事務所のところまで運んで事務所にくっつけましたが、戦後までとうとう使えませんでした。

さっきの無着さんが書いたと思われる文章(『明星の年輪』「50年のあゆみ」324ページ)を引用します。

《(昭和)18年 この年から記録がない。昭和22年まで中止したためである。明星の夏季生活の大きな穴、それは日本人、いや世界人類の歩みのうえで大きな穴になったのである。この期間の様子を照井先生に聞いてみた。「ン、あれは大変な時期でな。日本の教育がメチャクチャにされたときだ。明星では、どうしでも大自然の解放された中で集団生活をさせなければいけない。ひとつは自然の具体的な事実や現象にふれるということ。もうひとつは好きなものも嫌いなものもいる集団の中で生活できる精神――自由と規律との関係や、自立や協力との関係などをしっかり身につけさせてやるため。まあ、この二つを中心にして海の生活・山の生活を考えたのだがね。しかしあの敗戦前後の数年間は交通地獄と食糧難のため身動きできなかったんだ。残念なことだったよ」といかにも残念そうに語ってくれた。》

千倉での夏季生活が復活したのは、1948(昭和23)年7月のことです。さっきのつづきにこう書いてあります。

《昭23年7月21日 6年岸学級瀬戸寮にて臨海生活。20名ずつ2週間、はじめて漁業組合の事務所にくっつけた2階建での寮で生活した。井戸水がすぐかれて、飲料水やお風呂に大変困った。あちこちの井戸水を借りるのに大変なさわぎ、村の娘さんたちがよく手伝ってくれた。いま、寮の近所にいるおばさんたちで、あのころ明星の手伝いをしなかった人はないだろう、ということである。》

今の寮の場所、青木太一郎氏の庭に古い寮が移築されたのは1956(昭和31)年のことです。80余坪、125万円。この年、PTAが海・山の寮へ布団・毛布を大量に寄付してくださっています。戦後の物資が極度に不足していた時代ですから、父母のみなさんもたいへんだったと思います。この年7月の臨海生活は5・6年生2班。クラスはオープンで3週間。参加者165名。中学1年生も小学校終了後臨海生活。明星学園千倉寮と命名、と記録されています。

現在の千倉寮の建設は、創立50周年記念事業の一つとして行われ、後援会の絶大なご尽力によって実現したものです。1975(昭和50)年7月、後援会から「千倉寮改築資金」として50年度1,000万円、51年度以降10年間、毎年300万円、合計4,000万円寄付されることとなりました。そのおかげで建設資金の見通しがつき、50年度に第1期改築工事が完了し、翌51年10月に第2期工事が完成しました。

後援会のみなさんには、たいへんなご苦労をおかけいたしましたが、おかけさまで今も毎年4・5・6年生が快適な夏季生活を実施でおります。

きょうは、当時の後援会の副会長、いま会長の川連さんをはじめ会員のみなさんも大勢おみえですから、第2部のほうでご苦心談などもお聞かせいただければと思います。

またしてもおしゃべりが長くなりまして恐縮です。ここで一服させていただきます。

(付記 当日お話ししたことをもとにして若干の資料で補いました。)

第2部

〈依田〉

赤井先生は昭和6年とされているが、ほんとうは昭和5年だという点についてまだお話していませんでした。それは先ほどお話した市村きよじさんがお書きになられたものに、「昭和5年の春に赤井先生が見えて…」とあることによっています。当時のいろいろなことが照井先生の「日記から」という文章で、『明星の年輪一明星学園50年のあゆみ一』P.305~ に収められているので読んでみましょう。

「昭和5年7月25日には木の香りのプンプンする新舎に子供を迎える一切の計画がすすめられた。人里はなれたから松のジャングルの中の一つの家。皿1枚のはてまで東京でとりそろえて送った。格安の食料品をさがし廻ったり、炊事プランを立てたり、人事組織をしたり、てんてこ舞い。その頃の私は若かったが、明星も若かった。私は1週間前から父兄の江川氏と現場にがんばってあれこれの準備に大わらわ。夜昼なしの突貫工事も、やっと建前をすませた程度で、屋根もふけていない始末だから、間に合いっこのないのはいよいよ明白になった。あいにくと毎日のドシャ降りで、露天積みの畳建具は水をとおすし、買込みの野菜はやぶの中でくさりかける。いわんや工事は牛の歩み。百策つきて星野温泉を泣きおとし、1、2日泊めてもらうことにしたが、まかないはできないという、仕方がない。

7月25日、予定どおり70余名の一行を沓掛駅(現在の中軽井沢)に迎えた。明暗2種の顔合わせ。口早にわけを話して星野の宿屋に案内した。一同ボカーン。先生方にはしかられる。子供たちには失望される。全く腹でも切りたくなったが、そんなひまはない。仕事場から2キロメートル近い宿屋まで3食を運ぶというはなれわざが、とたんにはじまるのだ。みのかさに武装した人夫たちの行列は細引きをくりおろすような豪雨の中を運んで行く。雨が、雨おいをもれて、炊たての飯がお湯づけになり、心づくしの鯉の甘煮は洗いになるという情けなさ。付きそって行く私の目からは、本物の涙のしずくが雨といっしょにほおを洗った。でも私は若かった。明星も若かった。今は昔――

宿屋でも同情したものか、引率主将の上田先生から連絡の走り書き。「照井様――いろいろご面倒恐れ入ります。明朝、朝食は宿屋に頼みました。昼食は弁当式、お握りでも作ってお運びください。なお詳細は江川さんよりお聞きくだされたし。早々」(原文)どうにかこうにか寮にはいれたのは1、2日してからだったか。もちろん電灯なんかなくて石油ランプ5個、豆ランプ2個などと記録にあるのを見ると、きのうのようになつかしい。参加人員の内わけは(人名略)中学1、2、3年で23名、女学校同13名、小学6年5名、5年4名、4年15名、計60名。それに指導教師8名、つきそいのお母さん(炊事の指導)2名、コック2名、女中2名、人夫2名。お買物に、物の高いので評判の軽井沢の当時の物価は、越後米2等白米1俵13円、ゴマ油1升1円10銭、茄子350コ1円50銭、胡瓜1俵1円60銭、じゃがいも10貫目1円30銭、卵1貫目3円、以下も同様、名産佐久鯉1貫目2円30銭等等。食器は1人あたり6個―――飯茶碗1、汁椀1、西洋皿1、刺身皿1、小丼1、香物小皿1――――これを90人分そなえたが、今は1個も残っていない。費用は何もかもで、1人10日間小学部は10円也。」

略年表には7泊8日と記されていますが、照井先生の日記によると10日ということです。昭和5年と申しますと、未だ私は生れていないので(笑)、正確には知る由もございません。同窓会(明星会)が現在の建物のお披露目につくってくれた印刷物、また後援会については、川連さんが、今の後援会の再発足時の資料をもって来て下さいましたので、回覧でごらん下さい。昭和43年の後援会報に写真が載っております。武者小路実篤先生、恩地先生などの後の方に笑っている私がおります(笑)

〈奈良〉(元父母)

後援会のことがいろいろ出てまいりましたが、川連さんからもお話をうかがいたいのですが…。

〈川連〉(元父母・後援会長)

今の後援会は最初の後援会(昭和2年「母の会」)から数えると5回目になりますが、昭和40年から続いています。原田先生の御尽力で始まり、PTAの常任や一部の代議員の方などで役員が構成され、会長は武者小路実篤さん、会員は180名ほど、会費は2,000円でした。7号までの会報をもって来ました。これが軽井沢の古い木造の寮です。最初の寄付は昭和41年度の432,814円、学園にお金が足りないものですから、4円までそっくり寄付いたしました。今、会の方でも古い時の事が判らないからと言われて、一年一度の会報に、すこしずつ時をおって書き続けています。あそこにいらっしゃる柏倉さんがまとめて下さったものに、私の資料をつきあわせ、今まで2度ほど書きました。

先ほど依田先生からお話のあった千倉の寮は、3回目の建物ですか? 昭和49年に学校から老朽化しているので新しくしたいという要望があり、1,000万の頭金があれば、着工できるという話だったので、後援会だけで、その寄付を始めたんです。そうしたらまだ会員も少なかったんですが、1年で寄付が1,000万円集められたんです。昭和50年に学園に納め、工事にとりかかれたのです。

学校の協力もあって、入学時に、皆さんに会則や趣旨の説明をしたりして会員も増加し昭和60年に4,000万円納められたんですが、途中で学校の方に(遠藤さん・無着さんの時です)騒動があって、後援会に入るな運動みたいなこともあり、私たちは<子どものために>を大切にしてやってきたんですが、そういうことではと昭和53年は寄付しませんでした。その事情を父母のみなさんに文書で説明しようとしても、先生方が配って下さらず、それでは各家庭に郵送したりということもありました。

幸いなことに昭和54年に松井理事長が就任され、非常に良い状態になりましたのでカットしていた分も納め、昭和61年までかけてお約束通り4,000万円を寄付いたしました。それで昭和62年からどうするかという時に、松井(憲紀理事長)さんが、70周年記念事業で小学校校舎の建て直しをしたいとおっしゃったので、今年まで、500万、400万。300万とその年の会費収入に見合って寄付を続けてきました。明星学園は<子どもを中心に>考える学園で、私たちがPTAをやっていた昭和35年頃は、父母のいろいろな意見をとても良く聞いてくれました。もう卒業かなと思っていたら後援会が始まり、今日まで続けてきてしまいました。大野先生が私の長女と同学年ですから、ずい分長い間になりますが(笑)、当時父母と先生方の間も密接で、いろんな形で協力をして頂きました。今もそのようだと良いのですが、どうでしょうか?

〈奈良〉

今、軽井沢寮が閉鎖されていますね。以前私が知っている限りでも、とても良い使われ方をしていただけにとても残念なんですが、どういう使われ方をしてきたのか教えていただきたいんです。

〈川連〉

10月29日の理事会で田中一水先生(監事)がやはりそのことで質問されました。現在の寮の建物は、昭和58年に明星会が主体になって資金を集め(建築費4,600万円)改築されたのです。ただ、できた建物は使い勝手に不便なところもあって、利用度がだんだん減ってきて、一方管理人の問題も生じて、結局前の管理人に引払ってもらい、その後閉鎖されている。学園としては方策をとれないままでいるということでした。

〈依田〉

(地図を描きながら)略図ですが…ここに離山、離山の南麓一帯が市村家・雨宮家の土地だったんです。この辺を西武が雨宮家から手に入れ、だんだん広げてきて、市村さんにもいろいろ言ってきたが、市村さんはガンとして売らなかった。この地域の景観を守るためです。

市村きよじさんの話では、「この辺が一等地、つまり浅間が良く見えるところ、一等地を明星にあげたんだよ」っておっしゃっていました。私、戦前のことは知りません。明星に拾われたのは昭和32年ですから、その頃のことでいうと軽井沢は中学校の夏の本拠地でした。小学校は千倉ですね。ここを本拠地として何があったかというと、一つは登山、これは亡くなられた人見進夫という体育の先生が、このあたりの山のルートを開拓してくれました。私も若いときにいっしょに来いといわれて、歩きました。浅間山周辺から、八ヶ岳方面までを舞台にして登山をやりました。またある年には、グループ学習をやろうということになり、登山とあわせて、2、3日で自由に活動したこともありました。例えば絵の好きなものは絵を、社会科のグループは、大日向村にある開拓村(満州から引揚げてきた人たちの)を調べに行くとか、あるいは町役場に行っていろいろな資料を調べるとか、粘土細工のグループ、植物採集のグループ、多様な学習をやった時期もあります。中学校が主に使っていました。

ところが建物が古くなり新しくしようということになって明星会が中心になって資金を集めていったんですが、当初3,000坪あった土地をお金に困ったもんでどんどん切り売りしていったわけですね。ほんとに残念なことですが。あれはたしか上川先生が校長だった時だと思いますが、つてがあって山梨県の清里に県庁がタダで土地を貸すという話があって、土地はあるが建物のお金がないというので、軽井沢の土地を切り売りしたんではなかったかと思います。私はそのころヒラの雑兵でありましたので正確ではありません。それと月給が払えなくて食ってしまったこともあります。私の記憶では清里寮建設のことはありましたが、どうもそれは表で、中身は月給の方にかなりまわったような気がいたします。

市村きよじさんは当時御健在で評議員をしていらっしゃいました。それで売っても良いでしょうか、御了承下さいとお願いにいったんですね。あとできよじさんは述懐なさっていましたが、「ま、しょうがない、学園に寄付したものだから、良いようにして下さい、と申したけれど、口措しくて口惜しくてその晩眠れませんでした。」とおっしゃっていました。それで明星会のみなさんがお金を集めて下さるのですが、建ぺい率がありますから、小さいものしか建てられなかったのです。設計についても、どなたがなさったのか、折角の浅間が見える方向を全部ふさいでしまった、それもきよじさんは怒っておられましたね。それをどう使うかという点について明星会の方でも遠くまでの展望がなかった。ま、同窓生に使ってもらう。そして子どもたちも利用するという善意で出発したものと信じますが、子どもたちには使えない。

〈大野〉(小教員)

学年単位(72名)では使えません。

〈依田〉

あの食堂まで全部フトンを敷きつめても、おチビちゃんが1学年乃至2学年ギューギュー詰めなんです。だから中学生は3クラス、4クラスではとても使えない。私が最初に担任した学年・30回生の同級会(ヨダロクにちなんでロクサン会と言うんですが)を毎年ここでやりまして、宿帳をみるとまことに寥々とした感じです。高校では夏のゼミナールをやったりしたこともあったが、利用者はまことに微々たるものです。私校長になり、理事会でも寮のことが延々と問題になりまして、何しろ千倉とあわせて年間の赤字が1,000万から1,500万になってしまう(ため息)。管理人や補修費やら、恩地先生も長い間御苦労されたと思います。ま、そんな事情で現状にいたっているのですが…。

〈川連〉

ほんとにギリギリのところまで円地文子さんに売ったんです。まだ家が建っていないからいいんですけど、窓から手のとどくところがお隣りなんです。

市村きよじさんが評議員をやっていらっしゃって土地売却の話が出て、怒って「評議員やめる、売るために寄付したんじゃない、子どもたちのために寄付したのに。お金が不足しているなら、現在の父母たちにはかればいい」っておっしゃって帰られたこともあったんです。ごもっともだと思いましたね。

〈依田〉

さっきお話した文士村っていうのはここにあります。井上靖、中野重治とか壷井栄といった方々の別荘があります。市村きよじさんは西武から売ってほしいといわれても、作家の方々がそこで良い作品を創ってくれれば、その人たちのためにも、町のためにも良いのだからと断り、井上靖さんからもっと広くしたいからと申し出があっても、売らない、どんな偉い人でも、一人で広いところを独占するのは良くないとお断りになったんです。そこがまだ草ぼうぼうで残っています。

私はそこに目をつけてきよじさんがまだお元気のうちにあそこを明星のテニスコートにしたいと申上げて、「そのうち考えましょう」といううちに、亡くなられてしまったんです。機会を失ってしまいました。

〈恩地〉(元高校校長)

狭いということだが、昔は、1クラスずつ1週交替で利用するというやり方もやった。戦前・戦後しばらくの間はそうだった。私は清里ができたせいもあるのだろうが軽井沢をなぜもっと利用しないのかと思っていた。私が生徒といっしょにいったのは、戦争のころ、戦後すぐといった時代だったが、クラス1週ずつだった。計画的に利用するといった方向がうすれていった気がする。学園として計画的に活用する気持があれば、やり方はあると思う。

〈川連〉

50年に千倉の頭金を出したあと、毎年子どもたちが行く10日くらい前に、フトンの手当に行きました。手当をしたり、とても直しようのないのは捨てたり、昭和61年ぐらいまで、毎年やりました。

〈阿部〉(父母)

それが今PTAの厚生通安部が点検に行くことにつながっているわけですね。最近先生の方から、本来学園がやるべきことだから、親の手伝いはいいっていわれたんですが、どうも形だけ伝わって気持や中身が失われてしまったように思われます。

〈川連〉

1泊してそこで常任理事会をやったり、楽しかったですよ。

〈富谷〉 (元父母)

私たちのころは厚生通安部が担当していたけれど、とっても楽しそうでしたよ。

〈阿部〉

バザーはどうだったんですか?

〈川連〉

親睦が主体でしたね。お汁粉つくったり、まぜごはん炊いたり、楽しかったですよ。収益あげるためにあくせくするなんてことは考えなかった。

最近何かPTAの雰囲気が変ったように感じます。後援会や明星会とも自然に 呼吸が通っていたんですが…。一体になって子どもや学校を守っていくことが出来たんですが…。

〈馬場〉(13回生・元父母)

明星会もとっても楽しくやりましたよ。私の主人がその頃「まるは」の冷凍工場の方にいたので、帆立やシシャモなど活きのいいのをおろし値で提供してそれを焼いて、それにお酒が出たのよね。みんなでとても楽しかったわ。

〈奈良〉

私もバザーは楽しいのが本質と思ってやってきた人間ですが、話を本題の方にもどしたいと存じます。

先ほど恩地先生・依田先生がおっしゃって下さったような、明星学園ならではの寮生活・活用法があった、長い努力の歴史があるわけですが、それが建物が小さくなったりして、以前のようにはできなくなっている。高校の音楽の間宮先生が、ミュージカルの合宿をおやりになったような、OBや後援会のみなさんの努力や試みは大切だと思いますが、より根本的に「海や山」での生活の意味・今日的な意義をとらえ直す必要があると思います。

「海や山」の生活が子どもたちにとって大切だということは、このごろ例のホルムアルデヒド・トルエンなどの害が問題になりましたけど、ぜん息その他アレルギー疾患が増大している、そういう時に「良い空気や水」といったものの測り知れぬ力が再認識されるわけです。例えば川崎で重いぜん息に悩んだ子どもを両親が住いや勤めを変えて、空気のキレイなところに移って回復したという例はたくさんあります。そういう健康上の利点を考えても、単にお金の問題だけで寮を閉鎖状態にしておくのはいけない。教職員や父母の方々が力を合わせて、今日的な「海や山」での生活の意義を構築しなおしてほしいと思います。大きな善意に始り、たくさんの人間の努力で続いてきたことなのですから…。

〈依田〉

そもそも世に先駆けて「海や山での共同生活」をはじめたのは、もともとそういう趣旨だったわけで、今もそれは脈々とといってはすこしホメ過ぎですけれど続けられている。しかしやや形式的というか、私も小・中学校の責任者を15年もやっていたから私のところにも唾がもどってきてしまうわけですが、去年もやったから今年もという風に惰性化してしまっている。それから鍛えるということ、別にスパルタ式にやるということではなくて、例えば和光学園では何kmかの遠泳をやる、慶応幼稚舎でも遠泳をやっている、明星もこれをやっていた。白子の方まで泳いだ。そういうことをやらなくなった。

それからぜん息の子どもを何月間か勉強させようかという案も出たが実行できなかった。

それから学習については、自然の環境の中で何を学ぶかということについて、そういうカリキュラム、照井先生や原田先生はそういう系統をつくられておりました。例えば日本は火山国だから、火山と人間との関わりを系統的にやろうということで、5年生は大島、6年生は箱根、中学校は浅間の火山という風にカリキュラムがつくられておりました。

私たちの若い頃は、そういう風にやってきたわけですが、今は大島だけがポツンと残されている。教育実践の歴史のなかで一概に言えない問題もあるけど、ああいう自然のなかで生活するということはもっともっとやっていかなくてはならない。夏にかぎらず、春・秋ともっと積極的にやるべきだと思います。

〈柏倉〉

家の子どもたちが千倉にいっているころ、よく私たち親も管理棟に泊ったりして見にいっていました。お手伝いもしました。あの遠泳を見ていると感激しますよ。突堤から飛びこんで泳いでいくのを見ていると涙が出るほど感激しました。先生方がついて卒業生の泳げる人と舟がついて行くんですが素晴らしかった。磯遊びも先生がウニをとって割って見せてくれたり、小さいキレイな魚がいたり結構楽しいんですね。

〈依田〉

2、30年前の吉田先生たちのあのころは、一夏千倉にいましたね。あの生活を今の若い先生方に要求してもそれは無理ですね。「一夏オマエ千倉でヤイてこい」というのはとてもできません。今はもう少し効率良くやっていく方法を考えています。

〈霜田〉(元父母)

私の子どものころは、わかれて寮へ行っていたので、小さくても利用はできると思いますが、仄聞したところでは今の先生も親も子どもも寮みたいな不便なところはきらいで、ホテルに泊りたがるって聞いたもんですから、それでは教育にならない。やはり教育的見地から学校でキチッと決めてほしいと思います。

〈依田〉

私は現職をはなれてしまったので何もできないのですが、軽井沢にかぎっていうと、あの狭いということは決定的だと思います。たしかに40人ぐらいは何とかというもの…

〈富谷〉

お風呂が小さいんですよね。チッチャなお風呂しかなくって…。

〈依田〉

7年生8年生8クラス、これを1クラス1週ずつやったら8週間かかります。それで中学校はあちこち閉拓して、今は7年生の八ヶ岳。これは、宿舎として赤岳鉱泉を明星に優先的に借りてるんです。明星さんには毎年貸しますっていってくれてるんです。もう20年以上になります。今山小舎一ツおさえるんでもたいへんです。中高年・おばあちゃんの登山ブームで(笑)

8年生がいつも困ってるんです、場所がとれなくて。北アルプスをしばらくやりました。1年前に予約しないと駄目なんですね。白馬やった、あの大雪渓を登るんです。カランカランと大きな石が落ちて、毎年死者が一人二人は出るところです。危ない目にあったこともありました。戦線縮小しなければならない。常念岳もやった、これもなかなかうまくいかない。今8年生は分散していくとかいろいろ工夫しています。なかなか難しい。世の中も変って、自然がなくなってしまった。山にいったってジイサン、バアサンばかりで…(笑)

親も変った。私校長になりたてのころ、中学校の夏季行事で、不参加者が何と1クラス分も出た。私担任の先生に理由を聞いてくれっていったんです。イワク、法事、学習塾に行く、家族旅行…。家族旅行も結構だが、1年前からきまっていることなんです。お家の方で変更できないのか?「どっちが大事なんだ」とぼくは父母会で怒ったことがあるんです(「親が悪い」――大笑)。だいたい明星学園をどう考えているんだ、海で山で、鍛えられる、友情が生れる、新しい発見がある、感動も生れる、そういう教育的意味を持った伝統行事なんです。それをお家でできますか?子どもを連れていって、自然に感動させられますか―?途中でうまいもの食ってちょっと眺めてくる、そんなことでできないでしょう?その時ぼくは自分の体験を語りました。2人子どもがいます。公立に通わせました。まあ、チャチなことしかしていない。林間学校と称してあのジャージ同じものを着せて、夏の暑いのにビ二-ルみたいなもの着せて、前をはだけてはいけないとか規制行動、テキストを見ると何々シテハイケナイと規則ばっかり。「ああこれが自然だなあ」なんて感動は生れない。それで、「これは家でやるしかない」と思った。

まだ子どもが小学生のころでしたが、お前たち友だちとか、いとこといっしょに山へ行くからと、明星の中学校でやったコースを全部やったんです。八ヶ岳とか尾瀬とか。雨に降られることもある。ズリおちてイッチョ間違えば死ぬことだってある。それを体験して本物の山、自然がわかる。遠くから眺めて、「キレイね」では駄目なんです。それを3年家で続けました。

これから社会の方でできれば、学校で足りないところは社会の方でできるようになってもらいたいなと思います。

〈奥田〉(父母)

いま依田先生がおっしゃいましたが、いま私は子どもが3年生で、明星に入れたのは先生がいわれたようなことがほんとに家族だけでなく、友だちとできて、インストラクターとして先生がいらっしゃる。その中で、父母の方で協力できる人、指導できる人が参加していろいろできると思って明星を選んだ。ところが、3年間見てみると、うけつがれてきたものが形だけで、父母も変ってきて、大変なことはやめましょう、危ないからやめましょう、塾に行きましょうという父母の方が多くなっているように思います。こうした方が子どもによい、健康によいといってもなかなか理解できない方も多い。もっと勉強のことを話して下さいという人たちが増えてきている。学校の方もそういう声に耳傾けないわけにもいかない、少子化で子どもの数が減ってきていますからどうもそういう傾向になりつつあるなと感じます。入学式などで、明星学園はこういう学校なんだということを強く言ってほしい。そうでないと本来の明星学園を求めてきた人たちが、住みにくいという風潮があるんです。先生方もやりたいことができない、父母の協力がなかなか得難いですからね。プレハブ校舎についても、千倉で父母の有志が協力すれば、子どもに良い条件でできるんじゃないかって言ったんですが、とてもそれだけの父母の協力は得られないということでした。

〈阿部〉

8年生のコース別で、山中湖というのがあって、その中に散歩というのがあった。散歩ってなあにといったら、湖を一周歩くというんです。山中湖の最後は富士急ハイランドなんです。私学年主任の先生に苦情をいいにいったんです。親とできることを何でするんですか?ラーメン食べるとか楽なことをしないでほしい。鎌倉にもこの間行ったんですが、お弁当はつくってもつくらないでもいい、「どうせ何か買って食べるだろう。」っておっしゃるんですね。鎌倉へ行くのならこういうところがあるというのを出してもらって、子どもたちがそこからプランを組立てるようにしてほしい。小町通り散策・ショッピングで終ってほしくない。今度沖縄に行くんですけれど、マリンスポーツとか、親と行ってできることはできればしてほしくないって思います。

先生の方にもそういう傾向があるのでは…?

〈依田〉

甘いですね。ここに川連さんという生き証人がいらっしゃるが、川連さんの父母の時は、そういうことがあったら、お母さん方が許さない、敢然と文句を言った。先生たちも少し甘くなっている。父母会でお母さんたちにもキチッと要求しなくてはならない。

〈川連・馬場〉

昔は氷砂糖一袋、お弁当はー食半。夏みかん一個。

〈依田〉

この間からPTAのことが第2部で話が出ますが、PTAについて私たちが参考にすべきものに一つ和光学園があります。和光ではPTAといわず親和会というんですが、そもそも和光学園では、子どもを中心に親と教師が三位一体で学校を運営しています。丸木先生が学園長ですが、園長が旗を振っているわけでない。この三者が、とくに親和会が意見も言うし協力もする。現に和光鶴川小学校が8年前に新設されましたが、あの山の造成から道づくりからやったのはお母さんお父さんたちなんです。その代りロも出します。先生たちも親たちに言います。本当の意味の対話というか、良い意味での緊張関係がないと学校というか組織は堕落していく。PTAのなかに派閥ではなく良いか悪いか、私はこう考えるがあなたはどう思うかという対話がなり立たないといけない。

〈奈良〉

実は今日も子どもを中心にして親と先生方、学校全体がどういう問題をもっているかという点についていろいろな話題が出ました。少し前の会から「お受験」とかいろいろ話が出たわけですが、護国寺の幼稚園のような事件がおこる状態にまで来ている。私たちは評諭家風に言うことが許されないような重さ、深さを何回かみなさんのお話をうかがっていて感じます。根本的に一人一人が考え、試み、またみんなの力を集中するといった努力を重ねなければならない時だと思います。現在の子どもがおかれた状況がいかなるものであるか、様々なお話が示唆していたのではないでしょうか?

もともと明星学園という学校がそういう問題に対抗、対決していこうというところから出発した学校ですから、創立者の先生方のお考えになったこと、おやりになったことをより良く自分のものにする努力、依田先生のおっしゃった真の対話を続けていきたいと思います。

次回は2000年1月23日にいたします。