シリーズ:「明星学園史研究会」⑥ 明星学園の芸術教育

大草美紀(資料整備委員会)

明星学園史研究会 第6回記録

1999年11月21日 (日)

13:00~17:00

於 吉祥寺南町コミュニティセンター 2F 第2会議室

明星学園の芸術教育

第1部 恩地邦郎先生のお話

第2部 問題提起・話し合い

第1部

はじめに

〈奈良〉前回、依田先生から「北原白秋と明星学園」というテーマでお話をしていただき、そのあと皆さんでいろいろと話し合っていただきました。

きょうは、恩地邦郎先生をお招きして、とくに明星学園の芸術的な分野での教育がどのように位置づけられていたか、どのように行なわれていたかということについてお話を伺いたいと思います。恩地先生はもうご存知じの方はよくご存じですが、はじめての方もいらっしやいますので、ご紹介します。

先生は明星学園の5回生で、長いこと明星で美術を教えられ、高等学校の校長先生を3回なさっておられました。恩地先生は話の宝庫のような方ですから、いくら伺っても伺いきれないくらいの材料をお持ちですが、とにかくお気軽にお話をしていただいて、またあとで質問にお答えいただきたいと思います。依田先生からもひとことお願いします。

〈依田〉恩地先生は第5回生ですから、昭和12年に旧制中学を卒業されたことになります。昭和12年といえば、私はまだ小学校にも入っておりませんから、文字通りの大先輩です。明星の歴史をそのままに生きてこられ、背負ってこられた方です。のちにお話のなかに出てくるかと思いますが、お父様は装本家として世界的に有名な恩地孝四郎先生。恩地先生はご長男で、明星の小学校から旧制中学校を経て東京美術学校(現在の束京芸術大学)に学ばれ、その後、母校の美術科の教師として戦前、戦中、戦後にわたって実践され、その間演劇の脚本も書き演出もなさいました。ご著書には『芸術と教育』(第一法規)、『親父がんばれ』(講談社)、『随想 春の雪』(ぶんしん出版)などがあります。「芸術家校長」として教育界で活躍しておられた先生から、じかにお話を伺えることを私もありがたく思っております。先生、どうか気楽にお願いいたします。

1.きょうのテーマについて

恩地でございます。「恩地」という名前は東京ではきわめて珍しいし、語感からくるイメージがあまりよくないものですから、若いころはいやでしたね。このごろは逆に開き直って、電話でも大きい声で「おんち」と言います。べつに誇りに思っているわけではありませんが、だんだん使い慣れてきたんですね。

私の父は、さっき依田さんが装本家とおっしやいましたが、装本家というよりも版画家なんですね。私は父の仕事をそばで見てきて、同じことを自分のものにしようという考えはなかった。やる気はなかったんです。上級学校を受けるときになって、私が受けようと思ったのは、今の農工大と外語大でした。父親が受けるだけ受けたらどうかと言うので、美術学校も受けました。今は芸大と言っています。そのころでも競争は何倍かあったところですけど、受けたら受かってしまった。受かったからもったいないということになって、行くことにしました。工芸科の鋳金で、銅を溶かして形造るんですが、いま流行っているんですね。こんなに流行るんならずっとやっていれば得したんじゃないかと思いますが、学生のころは、工房で職人みたいに働く仕事ばかりでどうも合っていない、やっぱり絵がいいと、油絵かきになろうと思って、入って間もなくから絵を描きだしました。それを励ましてくれた鋳金の教授もいて、ありがたかったですね。

卒業以後は油絵かきとしてやってきて、明星学園で奉仕したというのか、使われたというのか、ばかみたいに働いてきました。校長も足かけ22年間やりました。足かけというのは、二度やめているんです。私が校長として役立つことが終わったというときにやめて、なんかもめごとがあってもう一度やってくれとなって、またやる。またやめて、もう一度やる。1回目、2回目はそれぞれ目標を置いてやりましたが、3回目はそういうことはやめた。「生徒にやさしく、教師にきびしく」という方針でやると言いましたので、教師からだいぶ嫌われましたが、やめてから間もなく電話がかかってきて、「この間まであなたの悪口ばかり言ってきた人が、あんな名校長はいないと言っているんだから」と言われるということもありました。

やめてから本来の芸術家の道に戻りました。父がちょっと著名だったということもあって、父に関する業務もあります。本をまた一冊書いたので、来年の3月には個展をやることになってます。ただ来年は80歳になりますから、その前に死ぬかもしれない。今は死にものぐるいで頑張っています。その個展には本来やってきた鋳金の作品も出します。ブロンズのレリーフです。

先日、奈良さんからお電話で伺って、きょうは広く言えば明星における芸術の教育の歴史、そのなかで演劇に関する分野の移り変わりを申し上げようかと思いました。そういうことが教育のかなりのテーマになりうるというのが、明星学園の教育の独自性というか、特色のひとつでもあると思うからです。美術とか音楽についてはいろいろとありますが、きょうはなるべく演劇のことにしぼってお話しします。

2.創立同人と明星の教育

旧いことになると、知っている人と知らない人ではかなり開きがあると思いますが、明星学園の創立同人は赤井米吉、照井猪一郎、照井げん、山本徳行という4人の先生です。それから上田八一郎先生は、中学校(旧制)をつくるときに部長として迎えられたので、創立者と並べていうとちょっとちがいます。

赤井先生も照井先生ももとは成城小学校にいて、赤井先生が経理のことを担当していたんですが、教師たちが無駄な金の使い方をしていると厳しくしたので排斥され、やめようということになって、それに照井先生が同調した。げん先生というのは照井先生の奥さん、山本徳行という人は赤井先生の若いころの学生でした。この4人で明星を創立したんですね。上田八一郎という先生は後から参加しました。

赤井米吉という人は非常に努力家で、著書もたくさんあります。ただ、さっき言った照井猪一郎先生とは同志ですが、よく喧嘩していました。合わないんですね。そのため一方は現場の実践を主にする、赤井先生の方は文章を書いたり本を出したりという人です。赤井先生は書いたものが証拠になって戦後追放にひっかかって、しばらく教職を離れるということになったんですが、それでは照井猪一郎先生は戦争にまったく妥協しないでしっかりしていたかというと、そうはできないんです、あのころは。照井先生は小学生に剣道を一所懸命やらせていましたが、私にはなんで剣道をあんなにやらせるのかわからなかった。多少「軍国」に目を向けていた、そういう時代でもありましたからね。

よく明星は「個性尊重・自主自立・自由平等」が方針だと言われて、そう信じこまれています。私はどこかでそういう宣言をしているかと思って、今回も赤井先生、照井先生の本をかなり丁寧に読んでみましたが、読んでみるとそんなことは誰も言ってない。内容的には近いことですし、結果としてそうなっていたわけですが、そんな宣言はひとつもしていない。戦争が終わって日本の教育が新しく変わったときに、文部省が先頭に立って個性尊重や自主自立を言ったんですが、それと簡単に結びつけて、明星ははじめからそういう学校だったというのは少しずれていると思います。

たしかに明星で一貫してすぐれたことをしてきたということは無論あります。教師と生徒の関係には脈々と受け継がれているものがあります。これは創立以来かわらない明星のすぐれたところだと思います。

きょうのテーマで言えば、赤井先生という人は全般的に芸術を大事だと考えていたようですね。ですから創立以来、芸術に関する教育には好意的だったと思います。

照井猪一郎先生は演劇にたいへん熱心な先生でして、あるとき校長の姿が見えないとみんなで探していたら、演劇をやっている楽屋のなかでトコロテンの旗をかついで歩いていたという、こういう先生でした。ですから劇のことになると熱中することがありました。脚本もたくさん書かれて、『粟畑』という名作があり、そのほかにも優れた作品がいくつもあります。私のおぼえている範囲では、脚本を書いて上演ずる、教科書をつくる、そういうころの照井先生のほうが鮮やかであって、その後中学校の校長になられてからの業績はあまり感心したものではなかったと私は思っています。

その照井先生の奥さんが、げん先生。この方がまた立派な先生で、成城で音楽を教えておられたのですが、ピアノの弾き語りで授業をする。今なら珍しくもないでしょうが、当時としてはたいへんなことです。私は途中から公立小学校から転校してきたんですが、公立では担任の先生がオルガンをブカブカ弾きながら歌を教えてくれるのに、明星学園では、げん先生がピアノを弾いて教える。そう、あの歌はもとは「ロング ロング アゴー」という皆さんもよくご存知の曲ですが、げん先生はこれを2部合唱で教えてくれました。私はそれまで2部合唱なんて知らなかったので、これはかなり高級だと思ったことを覚えています。

上田先生は英語の先生で、非常にきちんとした英語を教えました。授業中によく映画の話をしました。映画に人気があったころで、私たちはその影響を受けたように思います。

きょうは演劇の話ですが、もし明星の歴史について時間をゆっくりとって学ぶならば、中野光さんがよろしいと思います。中野光さんは「大正自由教育の研究」で知られていて、著書もたくさんあります。むろん明星学園のことも研究されていて、以前PTAで講演してくださったこともあるし、明星の歴史をアカデミックにちゃんと話を聞こうとするなら、中野さんがよろしいと思いますね。

それから最近読んだものでは、前回の『明星学園報』(61号)に松浦恭子さんが「明星への強い思い」という題で論文を書いています。よく読んでみたら、筆者は室谷幸吉先生のお嬢さんだとわかりました。子どもを明星に入れるときの気持ちも正直に書かれていて、今後の問題のとらえ方なども的確で、優れた論文だと思いました。もうひとつの記事で、第2回卒業生の中川晶輝さんという方、この方はお医者さんですが、小学校で受けた教育についてあまり知られていないことを書かれています。先生が先頭に立ってガリ版で作った教科書で授業をしたことなどが書かれています。明星では、ずっと後まで教師自体が教科書を作ったり授業の案を考えるということがなされてきましたし、今もそうでしょう。

この2つは最近の『学園報』では非常に優れたものです。もし気がついていなかったら、ぜひお読みいただくとよいと思います。

(※この2つの論文は、本稿の末尾に転載いたしました。)

3.演劇との関わり

私が美術学校の工芸科を出たときに、美術の時間が足りないから講師にきてくれと言われました。しばらく講師をしていたら専任教諭にならないかと言うので、迷ったんですが、やることにしました。専任教論になってしばらくしてから、演劇部の顧問になれと言われて、はじめはよくわからなかったんですが、そのうちにだんだん熱中しだして、脚本まで書いたりするようになりました。照井猪一郎という人も脚本をよく書きましたが、私も書きました。

家政学院の講堂を借りてやったときには、『詩人リリークと蟻』というドラマを書きました。

「詩人リリーク」なんてしゃれた名前をつけましたが、じつはキリギリスのことです。それを音楽入りのものにしたんですね。演劇に音楽を取り入れるのには、自分で作れば面倒がないんですが、実際にやったことはありません。私の殊勝だったことは、それではインチキくさいから作曲を勉強しようとしたことです。家の近くに安部幸明という偉い作曲家がいたので、月に一遍かよって、3年やると一応作曲のことを勉強したことになるんですが、2年半ぐらいたったころ明星の方でいろいろと忙しくなったので、謝ってやめました。なかなかきびしい先生でよかったですよ。

昔は明星には講堂があったんですね。今の中学校の校舎のあたりに、2、3百人入れる講堂があって、舞台がついていましたから劇なんかもやりやすかったんですね、小さいものであれば。それが中学校を新しく建てるときに壊して、その後つくっていない。その後、高校の方に第2体育館を建てるときに、これには私も苦労しましたが、そのときに演劇を担当していた渡辺京という先生に訊いたら、ぜひ体育館の下に小劇場をつくってほしいというんで、そういうふうに設計しました。それで小集会場ができて、今も劇なんかもやりやすくなっています。やっぱり施設がないと事が進みません。

私が演劇に関わったころの活動は演劇部が主でしたが、演劇部という形にすると困るのは、圧倒的に女の子が多いことなんですね。男の子が5、6人、女の子が20人、そんな脚本はなかなか無いんです。それで脚本を作らなきゃならなくなる。『杜子春』なんかもそうです。あれは主演の男2人がしっかりやれば、あとはなんとかなる。けれども、演劇部の実状に合わせて、女の子がほとんどの脚本もいろいろ工夫してつくったりしました。

創立20周年のときだったか、講堂が何かの都合で使えなくなって、家政学院の講堂を借りてやることになった。そのとき高校は音楽劇をやりました。そのときに私は『詩人リリークと蟻』という恥ずかしいような芝居をやらせたわけで、そのころがピークだったように思います。

最後にもうひとつ、『杜子春』の上演についてお話しします。

4.合同劇『杜子春』のこと

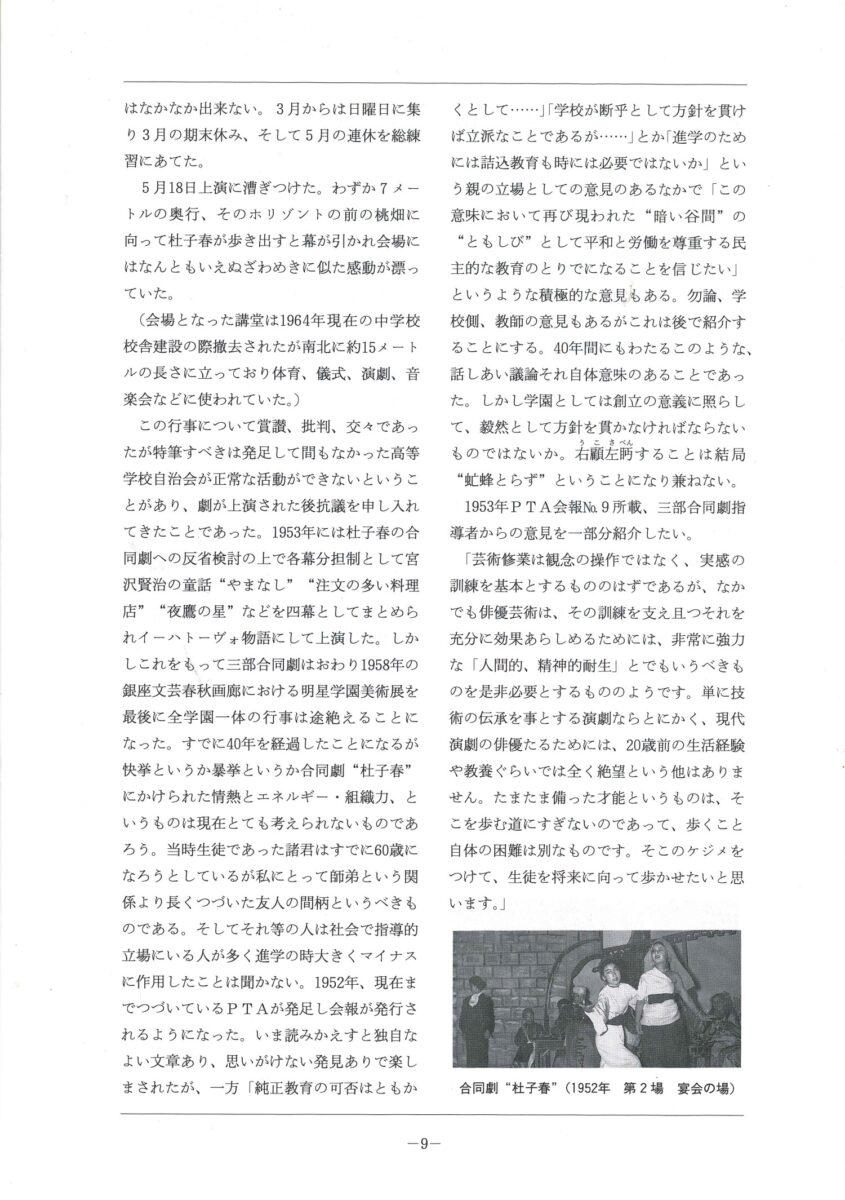

1952(昭和27)年、創立記念日の祝賀行事として小学校、中学校、高校の3部合同の演劇『杜子春』を上演しました。これはそれぞれに演劇を担当する教師たちが4、5人集まって一杯やりながら話しているうちに、やろうということになったんです。

小学校の佐藤加寿輔さんという成城のころから演劇をやっていた人が、「小学校から高校までいっしょに芝居をやろうじゃないか」と言い出して、「それはいい」とみんな勝手に興奮して、「それなら『杜子春』がいい」と彼が言ったんですね。小さい子どもから高校生までやるなら『杜子春』が向いているというんです。「それはいい」ということになって、脚本は私が書くことになりました。杜子春と仙人の二人が幕の前でいろいろと人生論を語り合ったり、その間に宴会場があったりして、いろいろに仕立てました。

そこからが乱暴な話で、これは小学生も中学生も高校生も自治活動としてやるんじゃない、演劇部でもない、学校命令でやるんだというわけです。それで実現したんです。けれども、終わってから高校の自治会から10人ぐらいやってきて、厳重抗議を申し込まれたんですね。生徒の意見も聞かないで、先生が4人組めば何でもできるなんて、そんなばかな話はないと。発足して間もない自治会で、元気がいい生徒たちでした。

そのころの生徒のなかには牧阿佐美、大原永子とか、いま日本を代表するバレリーナになっている人もいます。このなかには俳優になった者はいなかったですね。仙人をした男は後にコカコーラの会社で営業を担当していましたが、今は国分寺で陶器を売る店をやっています。この生き方はおもしろい。もう一人、杜子春を演じた富永一矢という男は俳優座劇場の支配人をやっています。

音楽劇ですから合唱もありました。音楽は明星の卒業生で作曲家の富永三郎さん(NHKの仕事もずいぶんした作曲家)が音楽を一手に引き受けて本気でやってくれました。

とにかく参加した人は約100人でした。この芝居は、観た人は相当感動して「よかった」と言ってくださいました。しかし、3部合同でやることは意義あることだけれど、今回はやり方がひどいということで、教職員の間に批判があったのです。次回は宮沢賢治の『イーハトーヴォ物語』を上演しました。これは宮沢賢治の童話を四幕にまとめて、幕ごとを分担してやりました。

明星学園で良さそうで良くなかったのは、小・中・高の教師間の仲がよくないことです。僕たちはそれをこわそうとしてやったわけです。このごろはよくなっているでしょうが‥‥。

お手元の合同劇についての文章は、以前『明星学園報』に書いたものです。なぜ書いたかというと、手塚さんという当時の事務局長(現理事長)が明星では小・中・高といっしょにやった記憶がほとんどない、何かないですかと言うんで、それなら『杜子春』のことを書こうと言って書いたものです。これを書くについては、そのころの人たちに電話で聞いたりして、ずいぶん手間をかけました。

私の話はとりあえずこのくらいにして、あとで質問があればなんでもお答えすることにいたしましょう。

(下)「明星学園報」No.42(1994.1)

合同劇 “杜子春”のこと

元高等学校長 恩地邦郎

1993年10月31日、この年の悪天候と底なしの不況が嘘のような秋真っ盛りの好天のなかでの活況、それは明星学園PTAバザーの日であった。学園関係の各グループはそれぞれの持ち場で作り手・売り手を分担、手を休める間のない忙しさであった。

十数年ぶりの知人にも挨拶をそこそこに、約30分で会場を通りすぎキャンパスをあとにしたが、あの独特のざわめきどよめきが耳から離れず記憶が10年、20年とあと戻りをはじめた。

私にもこの独特なムードに酔い、学校行事に情熱を傾けていた青年教師の時代があったのだ。

1952(昭和27)年、創立記念日の祝賀行事として小学校、中学校、高校の3部合同の演劇〝杜子春〟を上演した時のことだ。この頃、吉祥寺駅を利用する教師は多く、北側に越え源来軒という中華料理店か、カストリ横丁といわれたマーケット内の飲み屋に寄っては人生、教育、学校運営など談論風発、時に激論に及ぶこともあった。そんなある時、3部の合同の劇をやろう、芥川の〝杜子春〟だ、一挙に盛りあがった。

この提案は当時小学校の中心的教師であり劇作家でもあった佐藤加寿輔さん(1992年物故)が突然持ち出し、数人の青年教師の情熱に火をつけることになったのだ。

指導者の担当を決め、参加してもらう生徒は直接たのむことにした。演出は高校の押川昌一さん(和光大学で講師をつづけ劇作家として知られている)が担当、音楽劇とするために作曲家富永三郎さんに参加してもらうことになった。(富永氏は51年まで高校の教師でもあったが、NHK映画音楽など作曲家としての仕事に専念するため高校教師を辞していた。)高校合唱団20名と、特に富永さんの委嘱した弦楽四重奏団が参加、演奏は厚みを加え劇効果も上った。(なお富永三郎氏は第3回卒業生、1987年死去)合唱練習を直接指導したのは昨年亡くなった小笠原良一さんで、現在画家として立軌会で活躍している木村鐵維さんが舞台装置を手伝ってくれた。他に数人の先生が助力してくれ、参加した生徒は実に100名を超えた。脚色は私がすることになった。

旧制女学校、中学校から新制の中学校、高等学校と移行するなかで生徒活動のなかで文化活動が盛んになった、私が指導することになった演劇部に生徒は集ったが、構成メンバーの都合で脚本を選び脚色をすることも多く、脚本集を出版する話もあった。脚色をすることになったのは自然の成行だったのだ。

2月になると練習に入ったが全体的な練習はなかなか出来ない。3月からは日曜日に集り3月の期末休み、そして5月の連休を総練習にあてた。

5月18日上演に漕ぎつけた。わずか7メートルの奥行、そのホリゾントの前の桃畑に向って杜子春が歩き出すと、幕が引かれ会場にはなんともいえぬざわめきに似た感動が漂っていた。(会場となった講堂は1964年現在の中学校校舎建設の際撤去されたが南北に約15メートルの長さに建っており体育、儀式、演劇、音楽会などに使われていた。)

この行事について賞讃、批判、交々であったが、特筆すべきは発足して間もなかった高等学校自治会が正常な活動ができないということがあり、劇が上演された後抗議を申し入れてきたことであった。1953年には杜子春の合同劇への反省検討の上で、各幕分担制として宮沢賢治の童話〝やまなし〟〝注文の多い料理店〟〝夜鷹の星〟などを4幕としてまとめられ、イーハトーヴォ物語にして上演した。しかしこれをもって3部合同劇はおわり、1958年の銀座文芸春秋画廊における明星学園美術展を最後に全学園一体の行事は途絶えることになった。

すでに40年を経過したことになるが、快挙というか暴挙というか、合同劇〝杜子春〟にかけられた情熱とエネルギー・組織力というものは、現在とても考えられないものであろう。当時生徒であった諸君はすでに60歳になろうとしているが、私にとって師弟という関係より長くつづいた友人の聞柄というべきものである。そしてそれ等の人は社会で指導的立場にいる人が多く、進学の時大きくマイナスに作用したことは聞かない。

1952年、現在までつづいているPTAが発足し、会報が発行されるようになった。いま読みかえすと独自なよい文章あり、思いがけない発見ありで楽しまされたが、一方「純正教育の可否はともかくとして……」「学校が断乎として方針を貫けば立派なことであるが……」とか「進学のためには詰込教育も時には必要ではないか」という親の立場としての意見のあるなかで「この意味において再び現われた“暗い谷間”の“ともしび”として平和と労働を尊重する民主的な教育のとりでになることを信じたい」というような積極的な意見もある。勿論、学校側、教師の意見もあるがこれは後で紹介することにする。40年間にもわたるこのような、話しあい議論それ自体意味のあることであった。しかし学園としては創立の意義に照らして、毅然として方針を貫かなければならないものではないか。右顧左眄することは結局“虻蜂とらず”ということになり兼ねない。

1953年PTA会報No.9所載、3部合同劇指導者からの意見を一部分紹介したい。

「芸術修業は観念の操作ではなく、実感の訓練を基本とするもののはずであるが、なかでも俳優芸術は、その訓練を支え且つそれを充分に効果あらしめるためには、非常に強力な「人間的、精神的耐生」とでもいうべきものを是非必要とするもののようです。単に技術の伝承を事とする演劇ならとにかく、現代演劇の俳優たるためには、20歳前の生活経験や教養ぐらいでは全く絶望という他はありません。たまたま備った才能というものは、そこを歩む道にすぎないのであって、歩くこと自体の困難は別なものです。そこのケジメをつけて、生徒を将来に向って歩かせたいと思います。」

「明星学園報」No.61(1999.9)

明星への強い思い

評議員 松浦恭子(旧姓:室谷、29回生)

私は、小・中・高と12年間、この明星学園で学び、昭和37(1962)年に高校を卒業した。3人の娘達も、中・高の6年間、長女の中学入学から三女の高校卒業まで、通算すると12年間、明星学園のお世話になった。娘達は今、26歳・24歳・20歳になり、それぞれの道を歩きはじめている。

長女の中学入学の頃は、管理教育と校内暴力の波とが、全国の公立中学を襲っていた時期であった。服装や所持品は勿論のこと、他校の生徒とも、同じ学校の他学年の生徒とも口をきいてはいけない、という全く非教育的な管理教育が徹底していた。こうしたなかで、私は自分の娘を公立中学に入れることを躊躇っていた。しかし、また、同じ学区内にある明星学園に入れることも不安であった。私の在籍していた頃とは、教育内容がかなり変わって来ているように思われたからである。享楽的な社会状況の中で、あり余る物にスポイルされて育った娘にとって、明星の自由教育がプラスに働くのだろうか、大きな不安をかかえつつ、娘を明星に入学させた。

明星では、一学期の間に、たった一枚の絵しか描かせない。中学入学後、最初に描くのが、洋酒のビンの絵である。こんなビン一本を三カ月もかけて描くなんて、時間が余ってしまう。誰もが最初そう思うようだ。しかし描いていくうちに、それが間違いであったことに気付く。ビンの丸み、光の具合、ガラスの質感、ビンの存在感。丹念に、時間をかけ、対象物をじっくりと見つめて描いていくうちに、自分がいかに物を表面的に捉え、分かったつもりになっていたのか、一つの物の本質を紙の上に定着させていく作業がどんなに困難なものであるか、その点が分かってくる。多角的に、深く物の本質をとらえる洞察力、ナイーブな感性、想像力等が、さまざまな経験を通して培われていく。明星の教育全体がそのように組み立てられており、先生方のたゆまぬ研究と努力の上に教育が行われていたのである。不安は徐々に消えていき、個別的に色々と問題はあるものの、総体的には明星学園の教育は教育の本質をいっている、という思いが深くなっていった。

最近、日本は、急激におかしくなって来ている。新ガイドライン法案、いわゆる盗聴法、「日の丸」「君が代」の法制化—日本の国にとってきわめて重要で且つ危険な法案が、充分な国会審議も民意を問うこともなく国会を通過した。靖国問題、憲法改正、徴兵制までが、チラチラと見え隠れし、今後の日本の行き先が大いに危ぶまれる。東西冷戦後の世界状況も、きわめて複雑かつ深刻である。民族・宗教・貧困などを原因に、何と世界全体で百ヶ所近い地域が火種を抱え、いつ戦争に発展してもおかしくない状態にあるという。地球の温暖化、オゾンホールの拡大、環境ホルモンの問題、熱帯雨林の激減等の、地球の環境破壊問題。私達も子供達も、これらの諸問題と無関係に生きていくことは出来ない。私達は一体、どこからどうやって手をつけ、何をすれば良いのか。こうした混迷する世界の状況・日本の状況を思う時、いつも、〝根本的には教育しかない〟との結論に辿り着く。そして、明星のような学校に頑張ってもらうしかないという思いを強くする。「自由と平等と人類愛に基づいて世界平和のために行動せよ」「よき市民でありなさい」と静かに語り続けられた照井・上田両校長の言葉が、今、改めて重い意味を帯びて蘇ってくるのである。

「明星学園報」No.61(1999.9)

卒業生登場 / 胸躍る学校生活を

2回生 中川晶輝

小学生のころ、私は「いじめられっこ」でした。「太陽が西から昇ることがあっても、晶ちゃんの泣かぬ日はない」といわれたほどでした。

ですから、いまでも「小学校時代の思い出は?」ときかれると「毎日、泣きの涙でした」と答えています。喧嘩が弱く、泣き虫の私は「いじめ」の格好の対象だったようです。

でも、私は一度も学校を休みませんでしたし、「休みたい」とも思いませんでした。なぜなら、私にとって、学校はすばらしいところだったからです。

私の通った明星学園小学部では、大正末期から昭和のはじめにかけての時代に、今日とは別の形の、恐るべく画一化された教育行政に抵抗して、国定教科書を一切使用せず、先生が毎日、自作の教材を謄写印刷して、みんなに配ってくれました。

低学年の時は「かぐや姫」「こぶとり物語」「安寿とずし王」、高学年になると中勘助の「銀の匙」など。いまでも、徹夜でガリ切りしてインキのにおいも新しい、これらの教材を手渡される照井先生の温かい手と心が忘れられません。

「修身の時間」は、先生が内外の有名な物語を、身ぶり手ぶり面白く話してくれるので、最も楽しい授業の一つでした。それから「畑づくり」です。男女一人ずつが組み合わされて、二メートル四方ぐらいの土地を与えられ、相談しては好きな花、野菜づくりをする。種まきから結実までの月日を、小さな胸を躍らせながら待ち続けたものでした。

こうした「学校生活の楽しさ」は、「いじめられる悲しさ」を超えて余りあるものでした。「いじめる」側にしても、学校生活そのものの楽しさの故に、「いじめ」に全力投球する必要性がなかったのかもしれません。

私の勤める特別養護老人ホームでも、現在の学校と似た状況がみられます。ホームでは、かつての社会的身分や地位は一切、通用しません。仲間の面倒見がよくて、好かれる老人もいますが、より強い者が弱い者を「いじめる」現象も、しばしば目につきます。グループのボス的存在も現れます。

ただ、これは決して、ホームや学校での特殊現象ではないと思います。一般社会では財力や身分、地位の差による構造的な「いじめ」が、陰湿かつ潜在的に行われていますが、あまりにも日常化しているために、気がつかないだけです。

人間は本来、強者が弱者をいじめる構造を持っています。学校ではそれが単純な形で現れるため、問題になるのではないでしょうか。再び、子供の時代にかえったような老人社会でも、同じ現象が生じるのでしょう。

つまり、学校での「いじめ」は、大人の世界の反映にすぎません。大人は子供たちの「いじめ」の現象を責める前に、自分たちの社会の鏡とみて、反省材料にすべきだと思います。

社会における構造的いじめは、その国の政治姿勢とかかわりがあります。

老人ホームの場合も、個々の現象を問題にするよりも、施設側が老人一人一人の人格を尊重する姿勢に立ち、処遇内容を高め、ホームの生活が楽しく感じられるような環境づくりがまず、先決だと考えています。

学校での「いじめ」問題も、これを過大に取り上げて、「学校側をいじめる」ことによってではなく、むしろ「先生が個別に対応できるような少人数学級」などの環境整備によって、解決の道を探るべきではないでしょうか。

中川晶輝氏……中川さんは、1917年生まれで現在(1999年当時)82歳になられます。1923年、成城小学校(若松町)に入学、1924年、明星学園創立と共に2年生学級に編入。当時クラスメイトは5名だったそうです。明星学園小学校を卒業後、1929年、東京府立二中(現立川高校)に入学されました。1934年、東京慈恵会医科大学予科入学、1937年同本科進学、1942年同卒業。同年より、同仁会北京診療班(北京同仁医院)に勤務されました。1948年、日本医療伝導会衣笠病院勤務、1953年、白十字会村山療養園(現東京白十字病院)勤務、1973年より併設白十字ホーム(特別養護老人ホーム)へ移動。園長としてご活躍後、1994年8月退職されました。全国老人福祉問題研究会会長を歴任され、現在も9月1~2日広島で開かれた「全国高齢者大会」に出向したり、たくさんの原稿依頼を受けるなどご活躍でいらっしゃいます。著書に『ここに問題が――老人の医療と福祉』(〃時代社)。今回の玉稿は『教育――私の体験から』(朝日新聞社)より転載させていただきました。1985年から2年間朝日新聞むさしの版に週1回連載した教育に関する約80名の体験談シリーズを一冊の本にまとめたものです。13年前にご執筆なさった内容が現在も尚そのまま問題であり、今の学校や親に読んでいただきたく紹介いたします。