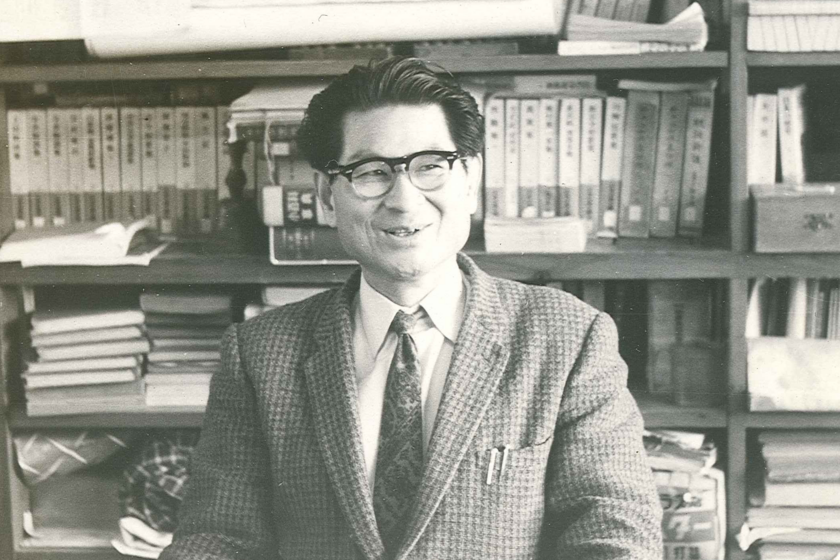

寒川 道夫 (さがわ みちお)

大草美紀(資料整備委員会)

寒川 道夫 さがわ みちお

明星学園在職期間 1948年4月-1970年3月

略歴

〈出典: フリー百科事典『Wikipedia』〉新潟県中蒲原郡新津町(現・新潟市秋葉区)に教育者の長男として生まれた。1921年三島郡大河津村(現・長岡市)五社小学校卒。1926年長岡中学校(現・新潟県立長岡高等学校)卒。1927年古志郡田井尋常高等小学校(現・見附市立田井小学校))の代用教員になる。1930年高田師範学校卒。同年古志郡

1941年治安維持法違反(生活綴方事件)で2年間獄中生活を送り教職を追われた。名古屋での工員生活を経て、1948年教職復帰。東京の明星学園小学校に勤務する傍ら、児童文学作品を発表。同校理事、校長、事務局長を経て1970年退職。

1975年三鷹市長選に立候補するも落選。

明星学園での寒川道夫

1948年4月、照井猪一郎校長時代に明星学園小学校の教員として就職。4年生(24回生)を担任し、以降小学校の担任と国語科の教科研究を続けた。

1959年4月、4・4・4制が開始された年に担任していた6年生(33回生・3年生から持ち上がりで担任)が中学年部(5~8年生)8年生を終える1962年3月まで引き続き受け持った。中学生の担任をしたのはこの学年のみだった。

同年4月から低学年部(1~4年生)の担任に戻る。

1964年2月に照井猪一郎小中学校長が死去し、上田八一郎高等学校長が全校校長を兼務すると、寒川は低学年部の校務主任となり担任から外れる。翌年、上田も死去し、寒川は1966年度から小学校校長となる。学級の子どもたちを相手に駆け回ることを信条としてきた寒川にとって、校長職を引き受けることは不本意だったことが想像できる。

1970年3月、退職にあたってPTA会報『道』No.84(1970年3月15日)に残した文章「星章をはずして」に寒川の当時の心境が描かれている。

星章をはずして

寒川道夫

2月15日 日曜 晴

昨日、校長解職の辞令が届けられたので、今朝、照井先生の胸像お写真の前で、洋服の襟から学園のバッジをはずした。そして、

「先生、いろいろと長いこと、お世話になりました。学園に先生の教育的構想を発展させることのできなかった無能非力を非常に恥じお詫びします。お許しください。」

と言って、深く頭をさげた。思えば22年間、この胸につけて来た星章だ。何と可憐、優美、諧調のあるバッジであろうか。これをはずすのは大いに心残りがする。しかし、今ははずさねばならぬ時だ。

そして、はずして下におくと、これでホッとしたという気持ちにもなった。

2月15日の日記の冒頭にぼくはこう書きました。ぼくのこのバッジに象徴される学園を非常に愛します。だから昭和23 年4月10日に明星学園へ来てこのバッジを戴くと、どこへ出かける時もこれを胸にし、誇りにし、学園と共にぼくの言動があり、思想があると思っていました。子ども達に話している時も、力のこもった時は、いつの間にか左掌がこのバッジをしっかりおさえているぼくに気がつくのでした。

その明星学園―そこに学ぶ子ども達の大いなる未来への光を祈りながら、ぼくはこのバッジを胸からはずします。

ぼくが学園をはなれるのは決してむずかしい理由ではありません。学園が未来を持つためにはぐんぐん若返らねばなりません。これは年来のぼくの希望でした。ぼくが学園へ来る時に、照井先生には、「教員の生命は45歳が限度と思います。一学級の全子どもを相手に駆け回り、取っ組み合ってなおリードできなくなった時は教壇を去るべきだと思っています」という意味の手紙をあげたことがありました。今年ぼくは間もなく60歳になります。全くうかうかと過ごしてしまって、済まない済まないと思って来ました。

照井先生のご病気、それに続く学園の財政難などで、夢中になっているうちに、こんな無様なことになってしまったわけです。照井先生の代行という仕事をさせられるようになったのは8年前でした。3年後に先生がお亡くなりになり、翌年また全学園の校長になられた上田先生がお亡くなりになって、私共代行者は、次期校長の選定のため、全学園の教職員と共に懸命に探索しました。しかし、この大きな学園の財政難を背負って立つという方は遂に見つからなかったのです。探索半年、ある日、突然、校長はお前らが引き受けろと委員会(校長選考委員会)から言われたわけでした。これは全く思いがけないことで固辞したのですが、全教職員の推薦信任ということになれば、責任上引き受けざるをえないはめになりました。

一つは校長職などは全くぼくの適任ではありません。それから元来、ぼくは校長という職を持つ人間に敬意を持てたことはほとんどないのでした。それはもちろん公立校の校長ですが、これは国家管理の末端機構です。教育の自由の圧迫者です。だからぼくはどんな時でも、「校長」となると信用できませんでした。

私立はそうではない。赤井先生、照井先生、上田先生、みな権力機構と戦う先頭に立って来られた。だからわれわれは仰ぎみることができた。しかし、それだけに、ぼくなどがその役を引き受けるなど、身の程知らずに思えたのでした。にもかかわらず、引き受けざるを得ないようになりました。

ぼくは校長は決して権力を持ってはならないこと、金を持ってはならないことを信念として引き受けました。校長に権力を持たせないことは、教育行政の根本義です。マグナカルタは人間社会史のキーポイントです。金に動かされる人間の穢さ、くだらなさを、ぼく達は毎日、新聞、TVでいやというほど見せつけられています。そういう意味で、ぼくらは自分の給料もギリギリにして引き下げ、以降、定期昇給やベースアップもしないで来たのでした。校長は理事にもなり、いわば経営者でもあります。

で、ぼくの学校経営基本方針はごく単純です。一つはりっぱな子どもを育てるために、それこそ日本一のすぐれた教育をすること、二つは教員職員が安心してその仕事に精励できるように生活を保障してやること。そのためには、教育研究をしっかり進めること。生徒を所要数だけ確保すること。

一年後、心ならずもぼくは事務局長をさせられると、まともに財政問題ととり組まねばならなくなりました。これは全く専門外で、非常に苦しい仕事でした。何よりも、もう教員ではありません。子どもに接しない教員など、岡にあがった河童のようなものです。ぼくは明星学園へこんなことをしに来たのではなかったと幾度くやしく思ったことでしょう。しかし、いい教育のため、教職員の生活安定のため、どん底にいてそれを支えることに意義を見出してがんばろうとしてきたのです。

無能非才はかくせません。教員としては生命の教育研究がバラバラになり、学園は混乱し、父母の信頼は失われて子ども達は減り、学園教育を一層増大させてしまいました。しかし、これは今後のことにもかかわる重大な問題なので、ここで敢えて言っておこうと思います。

明星学園が時流に先んじた教育研究校であったことは、今さら言うまでもありません。それは今度毎日出版文化賞を受けた『大正自由教育の研究』(和光大学教授中野光著)でも顕著に出ている所ですが、赤井先生の物凄い勉強ぶりと情熱とは、他を圧している観があり、それらは赤井先生の著述の数々を見ても十分に肯けることであります。これが明星学園の生命であり伝統なのです。新教育は真教育として探究され実践されて来たのです。これは学園の持つ最高の誇りというべきでありましょう。

戦後は、日教組をはじめ各種民間教育、教科研究が進むと共に、学園の勉強家がその中心的実践家として活動するに至ったことは、まさに学園の伝統に生きた実にすばらしいことだったと思います。明星学園は純粋に民間教育研究実践校なはずです。それは赤井先生、照井先生に脈々と流れている血脈です。

昭和38年の公開教育研究会の際出版した『明星の教育』(国土社刊)には(これは既に永く病床に伏せておられた照井先生のお名前をかりて、ぼくが書いたものですが。勿論出版前に照井先生のご検閲ご同意を得ています)「財界に頼らず権力に阿らず、身を削っても求めるものは真実の教育道である。今日安逸になずまず、明日栄達を夢見ず、その希望を子どもの未来に托して孜々として真理に励む情熱、ここに学園の伝統が生まれ、今日に及んでいるのである。」と述べていますが、ここに明星学園があり、ここをはずれて明星学園はないと思うのです。とにかくこうして、学園を中心として専門科学者、諸国の実践家等が集まり、学園教育に大きな寄与をするようになりました。

しかし、学園は大変混乱して今日の事態に至りました。その最大原因は、研究の深まりと共に、互いの間に対立が生じたということです。(一つは研究が個別教科の研究に深入りせざるをえない過渡的現象でもありますが)それは学内のみならず、外の民間教育諸団体の間にも現出して来たのですが、研究からのおちこぼれ者は別として、その依拠する基礎科学や補助科学が違うことから生ずる成果の違い、また、自分の成果を誇り広めようとする競争心から、自説のみを主張するに急で、他の研究に耳を貸さぬ偏狭さ、そこから来る排他性、傲慢性が、研究会そのものを成立させないということが、しばしばありました。それがそのまま学園内に持ち込まれたのです。それに対して、学園教育の統体性一貫性の上から、互いに 謙虚に学び合うように進めることが、ぼくの任務だったにもかかわらず、遂にそれは何の成果もあげえず、対立を深めるのみということになりました。

学園が4・4・4制に踏み出したことも、学園の教育研究の一つの成果だと思いますし、それが何よりも子どもの心身の発達に即した学制であるということにおいて、誰にも誇っていいことだと思いますが、個別教科研究一本の時点では、4・4・4制の基礎理論そのものが忘却され、形骸化したことはまことに残念です。これを復活することに学園教育の回生を考えて、ぼくは、各部教育の独自性と全学園教育の一貫性を強調して来ましたが、全学園を吸引することはできないでしまいました。これについての努力はここ両三年校教務会、全園教科部会などで起訴提案をまとめるようにして来たのですが、対立は深く、果ては人生観、科学観、教育観の差異にまでおよび、統一の容易でない事を思わせるだけでした。だから理論的探求だけでなく、実践(授業)によって具体的な問題把握から進めねばなるまいという提案もして来たのであります。

ともあれ、何よりもこのような教師間の対立不統一を直接被害として受けるのは子ども達です。ひいては父母も何を信ずべきかに迷い、不安動揺します。

そういうことが学園教育への不信となり、入学生は激減し、退学生も続出する。それがさらに教師間の対立を深める原因を造るということになったのでした。

教育は人なのです。「人間が人間によって人間にまで育てる」といったカントの言葉は至言です。「人間は人間を教育できない」と言う人もありますが、そういう人間もいます。そういう人間は、即刻、教育の場から去るのが至当です、教育研究は教師たる人間を作る手段ですから、これをないがしろにして人間はあり得ないのです。しかし、研究したことがその人間の血肉として消化されていなければ、人を育てる力にはなりません。ましてや、一教科に精通しただけでは、この複雑微妙にして壮大なオルガンたる人間=子どもを教育する力にはなりえないのです。

要は、教師たる人間、そのものの持つ大きな深さ、そして人間としてのあたたかさ(そこに歴史人として社会人としての全てを含めての)が子どもを育てる力を持ち得るのです。

そういう資格は、絶えず勉強している教師のみが持ちうるのです。子どもと遊び、子どもと苦楽を共にし、子どもに学び、のびる教師にしてはじめて獲得できるのです。

ぼくは以上のような観点から、いわゆる教育研究派といわれた人達の傲慢不遜と思われるような研究態度をきびしく戒めたいと思います。しかし、それをせめると同時に、その人達のなしとげて来た成果をも無視してはならぬことを言いたいと思います。(中略)

『にっぽんご』6巻や『自然科学育研究』、『明星の算数』で今できつつある理科教科書などは実に周知緻密立派な科学的探究の成果です。仔細な点はぼくにも異論はありますが、明星学園の中でこれが本当に実践的に生かされていくべき大きな収穫だと思います。

けれども、こういうことを考えねばなりません。二宮尊徳が桶を作る譬え話を出して、桶は一枚一枚の板を組み合わせて作る。水の容量は、その板の長さできまる。けれどもそれには全体的調和が必要なので、一枚二枚だけぐんと長くしてもいや、みんな長くしても、一枚だけ短ければ、水はその深さしかはいらない、と言っています。面白い比喩ですが、人間のような複雑なオルガンは、一つや二つの教科だけで育てられるのではない。全体的調和の上で、子どもの人間的容量、その人格資質は育てられていくのです。

そういう意味で、明星学園の教育研究はまだまだうんと謙虚に誠実に、孜々として続けられねばならない全教師集団の大課題です。

しかし、教育研究は、決して研究のための研究ではなく、実践のため、一人一人の子どもを、その能力にふさわしいすばらしい人間に育てるための確かなすじ道、支えを探り求めることにあるはいうまでもありません。

教育は、学校は、絶対に人間を傷つけるところではありません。ふとした失敗、マイナスがあっても、獣たちはどんな傷でもなめ合っていたわり癒すといわれているように、あたたかくやさしく育て合うところです。

「善人なおもて往生す。いわんや悪人をや」は『歎異抄』中のことばに終らせてはならない。教育の場こそ、皆が、教師がこの心で力を合わせ、子ども達に臨む、あたたかい、外敵不可侵の場でなければなりません。

「教育基本法」さえ、「如何なる不当なる支配にも屈することなく」あることが正常な教育としているのです。これは明星学園創学の精神でもありました。教育の真生命は自主的自律的な協働社会人を育てることにあります。子ども達をそのように育てるためには、先ず何よりも教師自身が、何物にも依りかからず、侵されぬ自主自律性を持たねばならぬこと、いうまでもないことであります。そういう意味においてぼくは、明星学園教師職員が、一致協力して自主的にこの教育的原点の恢復に奮起すべき時だと思うのであります。

今日の混乱をひきおこした責任者として、ぼくは既にその発言の資絡は失っていますが、熱愛する学園、そして子ども達のため、あえて乞われるまま最後のことばを走り書きしました。長い間、この至らぬ人間に本当に有難うございました。皆さまのあたたかい聡明なご理解とご援助に心から感謝し、それを十分に生かせなかった自分を恥じ、おわび申し上げます。ここで蟄居しながら、今まで空虚になっていた勉強をとりかえして自分を恢復していきたいと思っています。

洗心掬七泉 こころを洗うに七泉をくみ

吟詠托白雲 吟詠して白雲に託す

(七泉は七井の泉 井の頭の池水のこと)

この頃こんな心境でおります。学園の前途はなおきびしいでしょう。しかし、発展を信じいのり、子ども達がすくすくのびるよう、また皆さまがご健康でいられるようと祈ります。なかなか擱き難いペンですが、ここで擱きます。机上の赤いバッジをこよなく愛しいものに思いながら。(2月16目夜)

PTA会報『道』No.84(1970年3月15日)に掲載

著書

〈出典: フリー百科事典『Wikipedia』〉- 『母と教師のための作文教室 小学一年生』(文化研究社) 1952

- 『文字とことばの教室 6年生』(三十書房) 1955

- 『書くこと 国語と文学の教室』(福村書店) 1956

- 『きょうだいがっこう』(青葉書房、学級図書館 1年) 1957

- 『ねずみのおすもう』(川崎春彦絵、青葉書房、学級図書館 1年) 1957

- 『みんないっしょ』(青葉書房、学級図書館) 1958

- 『国語の新しい授業』(明治図書出版、新しい授業叢書) 1960

- 『文字とことばの力をのばす 6年生』(盛光社) 1966

- 『五色のしか』(鈴木義治絵、国土社、絵本むかしばなし) 1976

- 『人間教師として生きる』(新評論) 1978

- 『児童詩教育論』(あゆみ出版、あゆみ教育学叢書) 1979

- 『文学教育論』(あゆみ出版、あゆみ教育学叢書 ) 1979

共編著

〈出典: フリー百科事典『Wikipedia』〉- 『山芋 児童詩指導記録とその作品 大関松三郎詩集』(百合出版) 1951、のち講談社文庫

- 『お父さんを生かしたい 平和を叫ぶ子らの訴え』(編、青銅社) 1952

- 『ぎんやんま 小学生の詩集』(筑摩書房、小学生全集) 1955

- 『わたしたちのことばと文字』(大久保忠利共編著、アルス、日本児童文庫) 1955

- 『子どもをのばす生活綴方』(東井義雄, 佐古田好一共著、明治図書出版、教師の仕事) 1957

- 『生活綴方的教育方法の発展』(大田尭共編、明治図書出版) 1957

- 『生活指導問題講座』(宮坂哲文, 春田正治共編、明治図書出版) 1958

- 『作文の見かた育てかた』(編著、明治図書出版) 1961

- 『日本児童詩集』(江口季好共編、太平出版社) 1971

- 『いばらの道をふみこえて 治安維持法と教育』(大槻健, 井野川潔共編、民衆社) 1976

論文

〈出典: フリー百科事典『Wikipedia』〉- 「農村文化指導出発書」(『教育科学研究』第2巻10号) 1940

受賞

〈出典: フリー百科事典『Wikipedia』〉- 日本児童文学者協会新人賞(1952)『鷹の子』さがわみちお名義

関連書籍

〈出典: フリー百科事典『Wikipedia』〉- 『『山芋』の真実 寒川道夫の教育実践を再検討する』(太郎良信、教育史科出版会) 1996