シリーズ:「明星学園史研究会」⑩ 体験的社会科

大草美紀(資料整備委員会)

明星学園史研究会 第10回記録

2000年3月19日 (日)

13:00~17:00

於 吉祥寺南町コミュニティセンター 2F 第2会議室

体験的社会科

第1部 レポート 依田好照

第2部 問題提起・話し合い

第1部

はじめに

きょうのテーマは、なかみが複雑多岐にわたりますが、できるだけはしょってお話しするつもりです。足りないところは第2部のほうでご質問があれば補いたいと思います。

私は1933年、昭和8年の生まれですから、当年66歳です。今の天皇陛下と同い年でございます。天皇と共通しておりますのは、歳が同じだということと、もう一つは良き妻に恵まれていることだと思います(笑)。でも、奥さまはお二人とも、たいへん苦労しておられるんじゃないかと、かねがねお察し申し上げている次第です(笑)。

天皇とちがうのは、山梨県の山の中の庶民の出だということです。高校まで田舎で過ごし、上京して早稲田の文学部の哲学科社会学専修というところに在籍いたしました。卒業してすぐ明星学園に拾っていただきました。明星に勤めましたのが1957年、昭和で言いますと32年。ずっと中学の社会科を担当しておりましたが、あしかけ41年の教師生活のうち、おしまいの15年間は校長なんかをさせられて、現場をはなれることになってしまいました。

きょうは、社会科教師としての貧しい体験をお話しするわけですが、その前に、どうしても「軍国少年」のころの体験から話さなくてはならないように思います。

1.「軍国少年」として

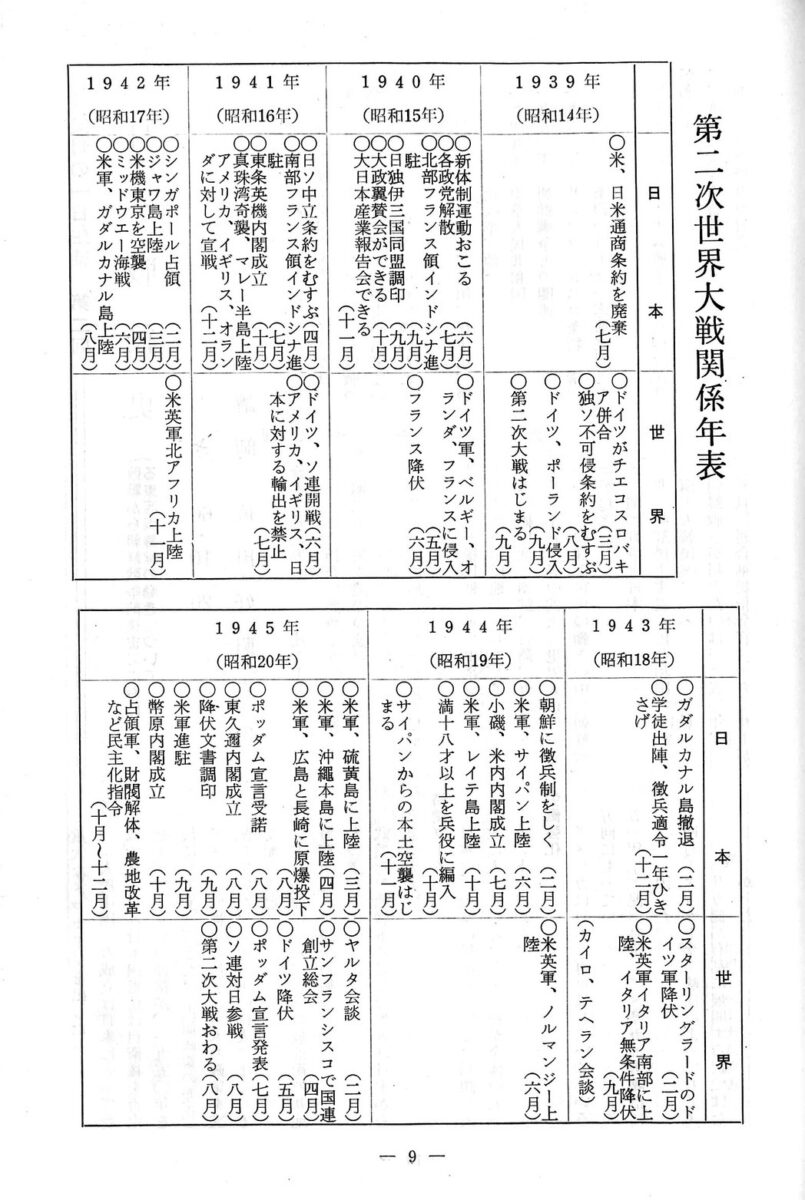

私が「国民学校」2年生のときに太平洋戦争が始まりました。太平洋戦争は1941(昭和16)年12月8日、日本軍がハワイの真珠湾を奇襲することから始まったんですが、それよりも前に中国との長い長い戦争がつづいておりました。

私が1年生のときは「小学校」でした。いつかこの会でお話ししたことがありますが、2年生になった昭和16年に小学校が「国民学校」に変わりました。お国のために尽くす「少国民」を育成するというわけで、ドイツのヒトラーのまねをして、ドイツ語のフォルクスシューレをそのまんま訳した「国民学校」としたんですね。この会場にいらっしゃる方では、この会の世話役の奈良さんは「国民学校」の1年生ですね。(奈良‥「国民学校の第1回目です」) 内藤さんは昭和10年生まれですから、まだ幼稚園でしたね。(内藤‥「そうです」)それから、たとえばあの大江健三郎さんは内藤さんと同い年、『山びこ学校』の子どもたちもほとんど同じ昭和10年生まれです。だいたいそういう世代です。

この会場でいちばんご長老の田中正俊先生はその年、昭和16年には第一高等学校の1年生でした。ここに田中先生からいただいた『戦中戦後』というご本を持ってまいりましたが。これを拝読しますと、田中先生はその後、一高から東京帝国大学文学部東洋史学科に進まれて、わずか2ヵ月で陸軍に徴収され、南方の戦場を転戦しておられます。

一高の入学試験の面接で、面接官から「将来、どういうことをしたいか?」ときかれて、田中青年は「日本と中国との懸橋になるようなことをしたい」と答えました。その後、東大に進学して2ヵ月で軍隊にとられ、南方の戦場に連れていかれる。たくさんの前途のある若者たちが、若者だけでなく、年とった兵士たちも無念の想いをいだいて死んでいった。そういう時代です。田中青年は、幸いにというか、偶然にもというか、帰国して大学で東洋史を研究され、東大教授を長くお勤めになり、日本と中国との懸橋になるお仕事をなさっておられます。

私などは戦争中は文字どおりのガキで、ひたすら立派な軍人になってお国のために尽くす、天皇陛下のために尽くす、最期は「天皇陛下万歳」と言って死ぬことが唯一絶対の目的だと教えられ、そのようにかたく信じておりました。国民学校の5年生ときに、母に「陸軍幼年学校に入りたい」と言いました。山の中の小さい村でしたが、幼年学校入学募集のカッコいいポスターが村役場に貼ってありました。それを見て、幼年学校にあこがれた。国民学校を出たら幼年学校に行くんだと心にきめた。少年飛行兵のポスターもカッコよかったですよ。いま、自衛官募集のポスターなんかを見ると、そのころを思い出します。

私が陸軍幼年学校に入りたいと言ったとき、母は「そんなに急がんでもいいんだよ」と言いました。私はたいへん不満でした。「よし、行け」とよろこんでくれるものとばかり思っていたのに、「そうか、行きたいか‥‥。でもなあ、兵隊さんになるのは、もっと大きくなってからでいいんだよ」と言うんですから。いまの私には、そのときの母の気持ちがわかるような気がいたします。母親というのは偉大ですね。母親の愛情というものはほんとうに深いものですね。戦場でも「天皇陛下万歳」と言って死んだ兵隊さんはいなかったそうです。「お母さん」と言って死んだという話をよく聞きますが、ほんとうにそうだろうと思います。

2.転換期の「少国民」

(1)8月15日の記憶

敗戦は昭和20年、1945年の8月15日。そのとき私は国民学校の6年生でした。もういちど引き合いにさせていただきますと、奈良さんは5年生、内藤さんは4年生、大江健三郎さんも同じく4年生。『山びこ学校』の生徒もそうです。石原慎太郎さんや小田実さんは私より一つ上ですから中学1年生だったはずです。

私の著書の一つに『わが世代 昭和八年生まれ』というのがあります。初版は1980年です。河出書房新社が「何年生まれ」「何年生まれ」というシリーズを企画して、「同世代史」をつくりました。『昭和八年生まれ』もその一冊で、同世代の何人かで分担して書きました。私は敗戦の日から中学生のころの「少年期」の部分を担当しました。

恥ずかしいんですが、ところどころ拾い読みしてみます。

《人びとがある社会的な大事件に遭遇したとき、その大事件の受けとめ方は、同時代の人間として共通するものをもちながらも、個々人がおかれた状況や、それまでの経験をつうじて培われた心情の如何などによって、微妙にちがうように思われる。たとえば、昭和20年8月15日という大事件に出会ったとき、私たちの世代の者は、これをどう受けとめたのだろうか。昭和8年生まれの多くの者は、あのとき、国民学校6年生だったはずである。

当時、埼玉県に縁故疎開していた一人の友人は、こう語っている。

「あの日、『玉音放送』を聞きながら、まわりの大人たちは泣いていた。だが、僕はうれしかった。これで東京にいるおふくろのもとに帰れると思うと、ほんとにうれしかった。》

これは、じつは内藤さんから聞いた話なんです。「僕」というのは内藤さんです。

《私の場合はどうか。私は疎開組ではなく、山梨県の山村に生まれ育った少年だった。8月15日は月おくれの盆の15日で、たまたま近所の親戚の葬式の日にあたっていた。その親戚のおじいさんが前の日に盆の餅を食べて、餅がのどにつかえて死んだのである。父は徴用にとられて横須賀に行っており、祖母と母は葬式の手伝いに行って留守だった。

暑い日だった。がらんとした家のなかには私ひとりしかいなかった。私はラジオの前で直立不動の姿勢をとって、「玉音放送」を聞いた。何がなんだか、さっぱりわからなかった。急な坂道をかけのぼって親戚の家に着くと、おとなたちは、

「えらいことになったなあ」

「ほんとに、えらいことになったもんだ」

などと話し合っていた。その「えらいこと」がどんなことなのか、わからなかった。

「おじいさんはよかったよ、負けたのも知らんで死んで」

そのことばで、はじめて私は日本が戦争に負けたことを知った。しかし、負けた、という実感はまったくなかった。日本は「神国」であり、「神州の不滅」を信じている軍国少年の私は、「米軍が来たら、みんなして山ん中へ逃げるだぞ」などと、真顔でいっている大人たちのふがいなさを憎んだ。》

いかに純真な軍国少年であったか、おわかりいただけると思います。教育というもののおそろしさを、そういうことを通じても身にしみて感じております。

少しとばして先に進みます。

(2)ゆがんでゆく天皇像

《敗戦の翌月――9月29日付の新聞に、連合国軍総司令官マッカーサー元帥と並んだ天皇の写真が掲載された。2日前の27日に、天皇が東京赤坂のアメリカ大使館を訪問したときの写真である。

その写真は奇妙なものだった。軍服をラフに着て腰手をしている大男のマッカーサーにくらべて、モーニング姿で直立不動の姿勢をとっている天皇は、あまりにも小さく貧弱に見えた。当時の私たちにとって、天皇は現人神であり、陸海軍を統帥する大元帥陛下であった。そのイメージは、学校の式典のたびに先生が奉安殿からおしいただいてきたり、どこの家の床の間にもかかげられている「御真影」よりも、軍服に身をかため白い馬にまたがっている大元帥陛下としての勇姿だった。ところが、マッカーサーと並んだ天皇の印象は、もはや大元帥陛下ではなくて、マッカーサーに頭をなでられているといった感じの天皇だった。

この写真は、はじめ情報局が不敬だとして発禁にし、GHQの命令で発禁を撤回したものだといわれる。マッカーサーは天皇よりも偉いのだという印象を国民にうえつけたとすれば、GHQの意図はうまく効を奏したというべきだろう。その効は私の身の上にも及んだ。おそらく模範的な、というのは幼く、無知で、単純な軍国少年だった私は、自らの天皇像がゆがめられていくことに驚き、とまどいを覚えた。

天皇が自らの神格を否定し、「人間宣言」をおこなったのは、翌21年1月1日だった。私の意識の根底では、天皇は依然として人間の姿となって現われている神だったが、その神としての天皇は私の内部でも次第に否定されようとしていた。そのきっかけは、あのマッカーサーの脇に立つモーニング姿の貧弱な天皇であり、つぎに「人間宣言」の翌月から始まった天皇の全国「巡幸」だった。いや、「巡幸」によってひきおこされた一つの風潮といったほうがいいかもしれない。

この「巡幸」は、「人間天皇」のイメージを国民にあたえる効果をもっていただろう。しかし一方で、かつての「赤子」だった国民の天皇に対する批判、あるいは揶揄をあからさまにした。大人たちのなかには、天皇が各地の庶民に声をかけ、「あッそう」を連発するのを揶揄してまねるものがふえ、この「あッそう」はたちまち流行語となったのである。それは私たち少年の間にもひろまった。先生は、「そんなことをいってはいけない」と私たちをたしなめたが、そのたしなめ方にも戦時中とはちがったひびきが感じられた。》

(3)「国体ノ護持」と「平和国家ノ建設」

そのころ、国の中枢では何が行われていたか。そろそろ社会科の話に移ります。お手もとの資料をご覧ください。

1945年の8月15日に降伏、敗戦。9月2日、東京湾のアメリカの軍艦ミズーリ号の艦上で降伏文書の調印が行われました。そして連合国軍総司令部(GHQ)が設置される。

9月15日、政府は「新日本建設ノ教育方針」を出します。

「今後ノ教育ハ益々国体ノ護持ニ努ムルト共ニ軍国的思想及施策ヲ払拭シ平和国家ノ建設ヲ目途トシテ謙虚反省‥‥世界ノ進運ニ貢献スルモノタラシメン‥‥」

「国体ノ護持」というのは若い方にはわかりにくいと思いますが、天皇を中心とした国家体制を守るということです。ところがいっぽうでは、軍国主義をすっかり取り除いて、平和国家を建設しようというわけですね。えらい人たちはそう考えていた。

9月20日には「墨ぬり教科書」の文部次官通牒が出される。つまり、さっきの教育方針に抵触する箇所に墨をぬらせる。私たちは教室で先生が言われる箇所に墨をぬりましたが、これも強く記憶にのこっています。新聞にマッカーサーと天皇が並んだ写真が掲載されたのはそのころです。

10月になって、GHQは「日本の教育制度に関する管理政策」を指令します。これは文部省の教育方針の不徹底さに満足せず、軍国主義的、超国家主義的教育を廃止して、議会政治、国際平和、個人の権威と基本的人権の確立をめざす教育を進めるべきことを指示しています。

11月の中旬、文部省は「新時代ニ即応」する「国史教育ノ方針」を出し、「政治史上ニ偏スルコトナク広ク社会的経済的文化的史実ヲ重視シ特ニ庶民生活ノ具体的展開ノ様相ヲ明カニス」と述べましたが、まだ「我ガ国家社会ノ発展ノ皇室ヲ中心トスル一大家族国家ノ形成過程タル史実ヲ明カニス」ということにしがみついておりました。

12月15日、GHQはこれではだめだと、「国家と神道との分離」を指令し、31日には「修身、国史、地理停止」に関する指令を出しました。

翌1946(昭和21) 年1月1日、「新日本建設に関する詔書」が出され、さっきの天皇の「人間宣言」が行われるわけです。

(4)とまどう教師たち

その年の2月ごろ、私は中学受験の勉強をしておりました。担任の先生が受験する者は来いと言われて、夜、学校に集まって勉強しました。国語や算数もやりましたが、なぜか入学試験は内申書と口頭試問だけでした。

『昭和八年生まれ』にそのときのことが書いてありますから、ちょっと読んでみます。

《試験場に当てられた教室の入口の戸をあけるとき、私のからだはふるえていた。私は思いきって戸をあけ、直立不動の姿勢をとって最敬礼をした。そして、担任のA先生から注意されていたとおり、精一杯の声を張り上げて、元気よく軍隊調でいった。

「岩間国民学校初等科6年、依田好照、まいりましたッ」

見ると、向こう側の窓を背にして、4人の試験官がすわっていた。試験官は、私の掛け声にとまどったように、たがいの顔をチラッと見合って、苦笑した。

「まあ、こっちへ来なさい」

と、一人がやさしい口調でいった。その口調に私はとまどいを感じた。それでも私はA先生にいわれたとおり、最大限に快活な自分を誇張しながらいった。

「はいッ、依田好照、はいりますッ」

4人の試験官は、また、やれやれという顔つきで苦笑し合った。

「まあ、ここへすわりなさい」

試験は、机の上にバラバラに並べられた三角形や四角形の紙を、2枚ずつ一組にして合わせるという簡単なものだった。だが、どうしても一組だけ紙がピッタリ合わない。私はあせった。

「1枚を裏返してごらん」

と一人がいった。1枚を裏返すとピッタリと合った。

「もう帰ってよろしい」

私は、あんな簡単なことができないようでは、きっと不合格だろうとおもった。くり返し練習してきた口頭試問さえ必要としないほど、不合格は決定的にちがいない。私はせめて一点でもかせごうとして、立ちあがって直立不動の姿勢をとり、大きな声でいった。

「依田好照、帰りますッ」

きちんと回れ右をして、歩調をとって教室の出口にもどりながら、私は背後に試験官たちの忍び笑いを感じた。屈辱で全身がこわばった。出口で回れ右をして、

「依田好照、帰りますッ」

といおうとしたとき、試験官の一人が両手をあげて私を制し、顔をゆがめて、

「もういい、もういい」

といった。私は最敬礼をして、戸をしめた。そのとき、教室のなかから、どっという笑い声がはっきりと聞こえた。それはカラカラとした明るい笑いではなく、どこか陰湿な響きをもった笑いだった。私は全身に苔のようにこびりついたいやなものをふり落すように、急いで階段をかけおりた。

あの試験場で教師たちが私に見せたとまどいや苦笑の意味は、今の私には理解できるような気がする。おそらく彼等は、敗戦後半年たったその時点で、つぎつぎに現われる軍国主義的な「少国民」にどう処したらよいか、わからなかったのにちがいない。そして、これら「少国民」を前にして、これからの新しい教育のあり方を模索していかねばならぬ、教師としての自分の生き方にとまどっていたのではないだろうか。》

(5)アメリカ教育使節団の来日

その年、1946年(昭和21) 年3月、私が中学を受験した国民学校6年生の3学期に、連合国軍総司令部(GHQ)の要請によってアメリカ教育使節団が来日しました。さっきお話ししたように、GHQは日本の軍国主義的、超国家主義的な教育を一掃するために、45年10月から12月にかけて、「日本の教育制度に関する管理政策」をはじめとする重要な指令を出していたんですが、さらに具体的な改革策を練るために、46年1月4日、すぐれた専門家によって構成される教育使節団の派遣を本国に要請していたんです。こうして、ジョージ・D・ストッダード(イリノイ大学名誉総長、ニューヨーク州教育長官)を団長とする27名の使節団が来日することになったんですね。

いっぽう、GHQは日本政府に対しても、1月9日、指令を発して、日本政府側でも「日本教育家の委員会」を組織することを要求しました。日本側の「委員会」は、天野貞祐(第一高等学校長)、南原繁(東京帝国大学総長)など官公私立学校長、大学教授をはじめ、長谷川如是閑などの評論家、宗教関係者等を含む29名によって構成されました。

アメリカ教育使節団は精力的に調査・研究活動を行い、CIE(総司令部民間情報教育部)と会合をもったり、日本側の委員会と会合をもったりして、3月31日に報告書をマッカーサーに提出しました。この報告書は、発表後まもなく文部省の翻訳によって出版されましたが、村井実氏による全訳解説の『アメリカ教育使節団報告書』が講談社学術文庫の一冊として刊行されています。うすくて読みやすい本ですからぜひお読みください。

この報告書は、連合国軍による日本占領という状況のなかで作成されたものですから、日本での受けとめ方や評価はさまざまで、むずかしい問題をはらんでいます。しかし、戦後の日本の教育改革を方向づけた歴史的文書として、読みかえしてみる必要があると思います。

(6)あいつぐ改革のなかで

アメリカ教育使節団が来たこと、どんな改革が行われようとしていたのか、そういうことは少年の私にはまったく関心の外にありました。けれども「アメリカ」という国とその文化には漠然とした関心をもつようになりました。

ついこのあいだまで「出てこいニミッツ、マッカーサー」と歌っていた軍国少年の私は、引きずるほどの重い過去をもつこともなく、あえなくも「植民地化」の風潮に身をまかせていったように思います。

敗戦の翌年の4月、私は県立中学校(旧制)に入学しました。

社会科の話に戻ります。資料を見ますと、その年6月に地理の授業が再開されています。9月、国民学校用国定教科書『くにのあゆみ』上下が発行されました。著者は家永三郎、森末義彰、岡田章雄、大久保利謙の諸先生です。私は中学生になっていましたから、この教科書で教わっていません。この教科書は日本の歴史教科書として画期的なものでしたが、歴史学者や教師のあいだからきびしい批判が出されました。それについてはのちにふれたいと思います。

10月に文部省のなかに社会科委員会が設置される。日本史の授業が再開される。そういう経緯は中学生の私などはまったく知りませんでした。

11月3日、日本国憲法が公布されました。これは日本史上のひじょうに大きな出来事ですが、中学1年生の私には、そのことの歴史的な意義はわからず、何か遠い大人たちの世界に属するものと受けとめていたように思います。

翌1947(昭和22)年3月20日、『学習指導要領一般編』が発行されました。3月31日に教育基本法と学校教育法が公布され、4月から6・3制が発足しました。国民学校は小学校となり、町や村に新制中学校が設置されました。私たちの旧制中学はそのままで、翌年4月に新制高校が発足すると「〇〇高等学校併設中学校」となりましたが、先生のなかには「おまえたちは、本来の中学のよき伝統をうけつぐ生徒だ。きのうきょうできた村の中学とはちがうんだぞ」なんていう人もいて、帽子に一本はいった白線が、おろかしくも愛すべきエリートの象徴だったわけです。私の一級下から男女共学となりました。けれども男女共学になった時期は、地域によっても学校によってもちがうみたいですね。

1947年の5月20日には『学習指導要領社会科編(1)』が発行されて、8月に最初の社会科教科書『土地と人間』(小学校6年用)が発行されました。小・中学校で社会科の授業が開始されるのは9月1日、2学期からです。こういう一連の出来事も、私がずっとあとにたまたま社会科の教師になってから知ったことです。

「旧制」から「新制」への移行の時期は、戦後の民主主義教育が実質的にスタートした時期でした。私たちの世代の多くの者は、6年生のときに教科書に墨をぬらされた経験をもっています。中学に入学すると、新聞紙みたいな紙に印刷されたものを手で折ったり、切ったりして、うすっぺらな教科書の体裁にととのえました。そういう教科書のなかに、薄いけれども、はじめから立派に製本されたのが現われたんです。『あたらしい憲法のはなし』という本でした。それは体裁が立派というだけでなく、目の前にパーッと新しい世界がひらけたような新鮮な感動をあたえてくれたのです。

(7)『あたらしい憲法のはなし』

この本がそうです。これは日本平和委員会という団体が1972年に復刻したものですが、実物とそっくりです。クリーム色の表紙に国会議事堂がデザインされています。著作兼発行者は文部省。53ページの小冊子で定価は2円50銭。発行されたのは1947年(昭和22年)8月。日本国憲法が公布されて9カ月後のことです。

復刻版の解説によると、これは全国の中学生が1年生の教科書として学習したものだそうです。そして、「この時すでにはじまっていた憲法への攻撃は、昭和25年の朝鮮戦争ぼっ発を機に、安保体制による憲法の〝空洞化〟、新しい日本軍隊である自衛隊の創設・増強へとエスカレートするのですが、この『あたらしい憲法のはなし』は、この間わずか2、3年使われただけで偏向教科書の第1号として文部省の手で葬り去られた」という、いわくつきの教科書だったということです。

この教科書が発行された昭和22年8月といえば、私は中学2年生です。ページをめくっていくと、これを読んだ記憶が鮮明によみがえってきます。このさし絵、「民主主義」「国際平和主義」「主権在民主義」の三つがいちばん大事な考えであることを描いた絵、それから「戦争放棄」と大きく描いたこの絵もハッキリと覚えています。それから、つぎのような文章。

「みなさんの中には、こんどの戦争に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうおかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戦争はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いしたくないと思いませんか。こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。‥‥」

こういう語りくちで新しい憲法の内容をわかりやすく解説しているんですね。日本国憲法はアメリカから押しつけられたものだとか、だから「改正」しなくてはならないとか、いまも憲法をめぐる問題が論議されていますが、そして「戦後民主主義」はあの「大学闘争」の時期に若い人たちからも批判されましたが、この教科書は私にとっては「戦後民主主義」の原点であり、バイブルみたいなものでした。ほんの少し前まで「少国民」だった私は、ここを出発点として、幼いながらも「国民」のひとりとして一歩を踏み出したような気がします。

内藤先生もこの教科書を覚えていますか? (内藤‥「覚えています」) 奈良さんはいかがですか? (奈良‥「それは記憶にないです。私の中学校のときは、社会科はいっさい教科書を使わなかったです。高等学校のとき『民主主義』という教科書を読んだ記憶があります」)

(8)『民主主義』

そうそう、高校用の『民主主義』もすばらしい教科書でした。上巻は1948年、下巻は49年に出ています。大江健三郎さんも20代に書いたエッセイ集『厳粛な綱渡り』(上下、文春文庫)のなかでこの教科書についてふれています。「戦後世代と憲法」というエッセイと、「憲法についての個人的な体験」という講演です。

大江さんが新制中学に入ったころは、ちゃんとした教科書はなくて、配給されるのはペーパーナイフを使わないと開けない四つ折りみたいな教科書だった。私と同じ体験です。そういうときに2冊上下に分かれた一組の教科書が現われた。だけど30人のクラスに5人分の教科書しかない。しかも上巻をもらったものは下巻をもらえない。戦時中はズック靴のクジ引きに夢中になったけど、戦争が終わると『民主主義』という本のクジ引きに夢中になった。あのとき、それが新しく立派な本だから夢中になるということが、まずあったんだろうけど、四国の小さな村の子どもたちの心に、民主主義という言葉が働きかける特別な力をもっていたからだということもあったんだと思う。日本一般にそういう機運があったんじゃないか。大江さんはそういうんですね。村の子どもたちはその教科書で民主主義を習ったのですが、大江さんがいちばん関心をもったのは「主権在民」という言葉と、「戦争放棄」という言葉だった。そして、戦争放棄と主権在民という新憲法の根幹となるべき言葉は、自分が現実生活を生きていく上でのモラルとなった。戦後の4、5年間、そういう民主的な機運、国家の思想が小さな村の子どもたちの思想でもあるという機運があった。けれどもそれはすぐに失われてしまったので、ぼくの世代はめずらしい特殊地帯にいるのかもしれない、と大江さんは言っています。

たとえば大江さんの弟は大江さんより5年ほどあとに新制中学に入ったんですが、弟さんと話してみると、すでに弟さんの時代には新憲法や民主主義が中学生を生き生きと興奮させることはなくなっていた。自分より数年だけ若い人たちに『民主主義』という教科書のことをたずねてみたけど、かれらの記憶にそれが重要な書物としてのこっているということはなかった。そのうち自分よりも若い世代のなかに保守主義派というか行動的右翼というか、そういう青少年たちがあらわれて、自分自身の個人生活のモラルに主権在民という言葉が採用されていない、それを非常にショックに感じて『セヴンティーン』という作品を書いたといっています。

ところで『民主主義』という教科書ですが、大江さんは記憶ちがいをしているんじゃないかと思います。大江さんは新制中学に入ったころにこの教科書に夢中になったと言うんですが、かれが中学に入ったのは1948年、昭和23年です。『民主主義』の上巻が発行されたのはその年ですが、これは高等学校用の教科書です。『あたらしい憲法のはなし』ならつじつまが合う。でも大江さんはああいう明晰な頭脳の持ち主だし、しかもまだ20代に書いたものですからそんなに間違うはずがない。どうもよくわからない。地方によってはそういう教科書の使われ方があったのかもしれません。かりに大江さんの記憶ちがいであったとしても、そのことで大江さんの発言の価値がそこなわれるものではないと思います。

補足

『昭和八年生まれ』のなかで私はつぎのようなことを書いています。

《私たちは、敗戦後まもないころ、自らの生き方にとまどう先生たちの姿をこの目で見た。しかし、民主主義について、日本国憲法について、私たちに熱っぽく語りかける先生たちの姿を、この目で見たこともまた確かなのだ。これらの先生のなかには、戦争中に抑圧されていた自由への渇望が一気に爆発したというタイプの人もいたし、にわかづくりの民主主義者もいたにちがいない。だが、軍国主義者から民主主義者へと変容をとげた先生たちを、糾弾する資格は私にはない。「教え子をふたたび戦場に送るな」という合言葉は、なによりも、これらの教師たちが自らを糾弾し、断罪する、悲痛で誠実な叫びであったと信じたいのだ。

当時、少年だった私たちが『あたらしい憲法のはなし』を通じて、日本国憲法の「理念」や「原理」をどこまで理解できたか、また日本国憲法の歴史的な意義や価値、いわばそのありがたみをどれほど強く受けとめることができたか、それは一概にはいえない。

私たちが教えられたのは、日本国憲法の「理念」であり「原理」であった。抽象的・形式的な規定であり、タテマエであった。だから、戦争は悪いことであり、戦争を放棄することは良いことだということはわかっても、それ以上のこと、たとえば戦争はいついかなるときにおこるのかはわからなかった。また、天皇は国の「象徴」だという、その「象徴」が具体的にどういうものなのかがわからなかった。さらに基本的人権についても、どこまで深く理解しえたかは疑問である。

おそらく私たちの世代は、その後の困難な時代状況のなかで自らを成長させ、生きのびていく過程で、さまざまな現実的な問題に直面し、そのたびごとに日本国憲法の「理念」や「原理」に立ちもどり、それらの「理念」や「原理」を確かめながら、現実的な「応用問題」を解いていくという作業を営みつづけてきたのではあるまいか。‥‥》

4、5年前、勤務先の学校の若い養護教諭が『親と教師のための思春期学 1. 思春期とは何か』という本を持ってきて、「当時、中学生であった依田好照は」につづく上記の引用部分を示して、この人物はあなたなのかと訊きました。私は自分の書いたものがその本に引用されていることを知らなかったのですが、この本の著者の「ここには敗戦直後の民主主義教育を経験した思春期の少年の心境が正直に述べられていると思う」というコメントを見て苦笑しました。ちなみにこの部分を含む項は「占領下の思春期」で、そのあとは「高度成長期の思春期」「閉塞する思春期」とつづくのです。そういう区分でいえば、いまの私は「閉塞する老年期」ではないかと思います。

このレポートをワープロで打ちながら、つい最近連続して起こった17歳(セヴンティーン)の少年たちによる残酷な事件のことや、私よりも年齢の若い総理大臣の「天皇中心の神の国」発言のことが脳裏を去らず、私の心理状態はますます閉塞していきます。

3.「社会科」とは何か

(1)「社会科発足のころ」

私の子どものころの話でだいぶ時間を食ってしまいましたが、それでは社会科とは何かという問題に移ります。

社会科の授業は1947年、昭和22年の9月から小学校・中学校で開始されました。資料の2ページに、社会科がはじまって30年目に開かれた「社会科教育発足のころ」という座談会で語られた、松島栄一先生のお話の一部分が引用してあります。松島先生は高名な歴史家ですからご存じの方も多いと思いますが、現在は私も所属する歴史教育者協議会の委員長で、私などが若いころ明星学園の研究会に何度も来てくださいました。

《私が社会科=ソーシャルスタディズということばを聞いたのは、『くにのあゆみ』(1946年文部省発行)批判とむすびついてでした。当時、歴史学界あたりで、文部省の図書編集官の方々から、新しい社会科というものが考えられつつあるようだ、といわれ、はじめて社会科ということばをきいたのです。それはいろいろな教科のわくをとりはらってやる教科で、地理、歴史などという分野にこだわっているものにとってはまったく新しい方向なのだと。1946年の秋から47年にかけてのころだったとおもいます。

47年の3月31日に教育基本法、学校教育法がでます。そういうなかで新しい小学校の教育課程が問題になり“六・三制である”ということと共に、社会科教育の問題が大きく出てきます。ただ社会科をどうやって教えるのかということは、まったく新しいプログラムだったために、先生方の多くは本当に試行錯誤的なとりくみ方だったとおもいます。

私の体験でいえば、その後、47年にコースオブスタディ、つまり指導要領がでます。それを文部省にいた友人から見せられて、その感想を小・中まとめて「東京民報」という新聞にかきました。3回ほどの連載でしたが、これがいまの社会科なのかということと、それに対する私の印象批評のようなものだったとおもいます。その後、高橋磌一さん、遠山茂樹さん、和歌森太郎さん、私も加わり『くにのあゆみ』をやっていた方々(家永さんをのぞいて)と、『くにのあゆみ』を新しく社会科の教科書としてやりかえようという動きが文部省の中にあって、その調査員の一人に選ばれましたから、社会科の問題に大きくかかわることになったのです。社会科のなかで『くにのあゆみ』をどうかえていくかという発想が、その委員会の出発点にあったわけです。》(日本民間教育団体連絡会編『日本の社会科三十年』、民衆社、1977年)

『くにのあゆみ』は戦後最初の日本史教科書です。民主主義科学者協会の歴史部会あたりからはきびしく批判されました。見かけは科学的のようだが、古い専制主義の思想を一掃できていない。誤った皇室中心主義を維持し、軍国主義の弁護を払拭していない。そういう批判をあびましたが、時代的な制約のなかでそういう限界をもちながらも画期的な教科書だったと思います。歴史のはじめを考古学による記述からはじめており、紀年法も「昭和16年(西暦1941年)」と西暦が入るようになったのもこの教科書が最初です。

高橋磌一先生は歴史教育者協議会の2代目の委員長です。遠山茂樹先生も歴史家で、明星の父母の一人でした。お二人とも私たち明星の社会科部会でいろいろと教えてくださいました。

(2)公民教育刷新委員会と社会科委員会

当時、文部省のなかには、どういう社会科をつくるかということでいろんな論議があったんですね。戦後すぐ、1945年10月に「公民教育委員会」というものが文部省に設置されています。GHQとは直接関係なく自主的に運営されていたようですが、その年12月に「修身」を廃止して「公民科」を設けるよう文部省に答申しています。

内容としては、1.人と社会 2.家庭生活 3.学校生活 4.社会生活 5.国家生活 6.近代政治 7.近代経済 8.社会問題 9.国際生活 10.社会理念 があげられており、この内容はCIE (GHQ民間情報教育局)の担当官から「アメリカのSocial Studiesの内容に対応する」と指摘されたといわれております。

もう一つ、46年に「社会科委員会」というのが文部省内に設置され、47年4月からの実施をめざして、アメリカの各州、各都市の社会科のカリキュラムや教科書などを参考にしながら、社会科の内容や指導方法などの研究が行われました。小学校分野では重松鷹泰、上田薫ら、中学校では勝田守一、馬場四郎らの諸氏が中心でした。

勝田先生も明星の教育研究をずいぶん援助してくださいました。とくに4・4・4制を実施するときに指導してくださいました。勝田先生はたしか戦時中に文部省に入られ、教育基本法の作成にもかかわっておられました。当時の文部省の官僚のなかにもいろいろな考えの人たちがいて、内部論争をしながら教育改革にとりくんでいたわけですね。

それとともに、東京港区の桜田小学校が文部省の実験校として新しい社会科の実践を進め、また埼玉県川口市のプランやさまざまな民間のプランが出されました。川口市のプランの企画・指導は海後宗臣先生で、全市の小・中・高教師、父母、市民のいろんな層の代表の協力で進められました。お金は市が出しました。そのときの市の助役が梅根悟で、梅根先生はのちに和光大学が創設されるとき学長になる方です。

戦後のこの時期は、新しい教科としてどういう「社会科」をつくるか、官民ともにさまざまな研究をはじめていた時期だったんですね。私はまだ国民学校の高学年から中学校に入ったころですから、そんなことはまったく知りませんでしたけれど。

(3)社会科の任務

資料の3ページをご覧ください。

1947(昭和22)年3月、『学習指導要領一般編』が出ました。「この社会科は、従来の修身・公民・地理・歴史を、ただ一括して社会科という名をつけたというのではない。社会科は、今日のわが国民の生活から見て、社会生活についての良識と性格とを養うことが極めて重要であるので、そういうことを目的として、新たに設けられたのである。ただ、この目的を達するには、これまでの修身・公民・地理・歴史などの教科の内容を融合して一体として学ばれなくてはならないので、それらの教科に代わって社会科がもうけられたわけである」

5月に『学習指導要領社会科編(1)』が発行されました。社会科の任務についてはこう書かれています。

「今度新しく設けられた社会科の任務は、青少年に社会生活を理解させ、その進展に力を致す態度や能力を養成することである」。この部分にアンダーラインを引いておいてください。次をつづけます。「そして、そのために青少年の社会的経験を、今までよりも、もっと豊かにもっと深いものに発展させて行こうとすることがたいせつなのである」

7月に『社会科編(2)』が出ます。

7年‥‥日本におけるわれわれの生活

8年‥‥社会生活に対する産業の影響

9年‥‥共同生活の社会的条件

10年‥‥民主主義における人間関係

これはよくいわれるように、アメリカのヴァージニア州のヴァージニア・プランの影響が濃厚です。この「文部省社会科」に対して、いろんな批判が出ました。保守派の人たちよりもむしろ進歩派の人たち、たとえば清水幾太郎、宮城音弥、宮原誠一、丸山眞男、それから松島栄一、高橋磌一などの人たちです。批判の内容はさまざまですが、たとえばこれはアメリカの社会科の直輸入だ、ちっとも構造的ではないというものです。いまの私などが見れば、ちょっと注文がきつすぎたように思います。文部省の担当官だった重松鷹泰が同僚の勝田守一とも話し合い、社会科の使命についてつぎのように確認していたことは重要です。

1. 日本の子どもたちに気魄をもたせる。

2. 人間性の回復をはかる。

3. 相互依存の関係を把握させる。

4. 真理追究の態度を育成する。

5. 社会の改善にたいし、具体的な方策を立てて、積極的に行動するような機会を与える。

6. 子ども自身の考えの統一、内省を重んずる。(重松鷹泰『社会科教育法』)

4.「日本の社会科」を創る動き

文部省の社会科が「アメリカ製の社会科」だと批判されるなかで、日本の教育全般の改革をすすめようとする民間教育運動のなかに、「日本の社会科」を創ろうとする動きが活発に展開されました。時間がありませんから、ごく簡単に紹介します。

(1)歴史学研究会

戦前から活動していた研究団体ですが、戦時中は圧迫を受け、1945年11月、敗戦の3カ月後、「国民教育再検討座談会」を開き活動を再開しました。座談会の内容は多面的ですが、新しい歴史教育の理念は民族の再建への叡智と情熱とをあたえることにあり、人民大衆のための歴史教育でなければならないこと、厳密に科学的な歴史を教えることが不可欠であることが強調されています。

松島栄一先生の「歴史教育―特に国史教育について」(1948年)、高橋磌一先生の「社会科の壁を破るもの」(48年)などが初期の論文です。

(2)コア・カリキュラム連盟

1948年に結成された団体です。文部省が示す総合教科としての社会科を高く評価しながらも、教科別の学習活動が重複することや教師の負担が大きすぎることを問題にして、教科の枠を超えて、コアをもつ統合的なカリキュラムを編成することが必要だと主張しました。

それでは何をコアとするか。社会科とすべきか、生活実践や労働実践とすべきか、内部でも意見の対立がありました。

コア・カリキュラムの運動は一世を風靡した観がありましたが、やがて朝鮮戦争を契機とするいわゆる「逆コース」の状況のなかで、コア・カリキュラムの運動をふくめて革新的な教育運動が圧迫されるようになり、いっぽう教育界や父母のあいだでは基礎学力の低下が問題とされ、国語や算数・数学とならんで社会科に批判が集中するようになりました。

1953年、コア・カリキュラム連盟は「日本生活教育連盟」と改称して、和光学園を拠点に実践をかさねていきます。

(3)日本民主主義教育協会(「民教協」)

1947年の結成。国分一太郎、今井誉次郎など生活綴方教育運動の活動家をはじめ、戦前の教育運動の担い手たちがふたたび結集しました。「社会科教育に関する討論報告」(1948年)で、文部省社会科が強調する「相互依存」、つまり世の中はもちつもたれつの関係でなりたっているんだというのは、修正資本主義的な改良主義の考え方にもとづくものだと批判し、また、コア・カリキュラム連盟の活動はアメリカの教育思想による植民地教育の顕著なあらわれだときびしく批判しました。

今井誉次郎先生の『農村社会科カリキュラムの実践』(1950年)は注目すべき実践記録です。これは東京の西多摩小学校における学校ぐるみの実践です。そのなかで、「社会科の任務」について、さきほどアンダーラインをひいていただいた文部省学習指導要領の文言を、つぎのように書き改めています。( )のなかに入れたことばが、今井先生たちの考え方です。

「青少年に(日本の)社会生活(の現実)を理解させ、その(独立‥‥「進展」を改める)に力を致す態度や能力(や知識)を養成することである」

つまり、たんに社会生活を理解させるのではなくて、「日本の」社会生活の「現実」を理解させる、そして日本の「独立」に力を致す態度や能力、しかも態度や能力だけではなく、しっかりとした「知識」を養成することがたいせつだというんですね。

この「農村社会科カリキュラム」の実践はすばらしいものです。いまの若い先生たちはこういうものを読みませんね。指導要領準拠の検定済教科書に書かれた平板な「知識」を教えている。熱心な先生でも検定済教科書にしばられて、その範囲内で四苦八苦している。私は戦後まもないころの教師たちが、農村でも都会でも、子どもたちといっしょにどういう現実ととりくみ、どういうふうに子どもたちにほんものの知識を獲得させようとしたか、もっと知っていただきたいと思います。明星の社会科の先生たちももっと勉強していただきたい。きょうは明星の社会科の先生は‥‥高校の横田数弘先生がきてくださいましたか。横田先生は今年度は国内研修で早稲田大学でさらに勉強中、4月から現場復帰ですね。どうかがんばってください。

(4)歴史教育者協議会(「歴教協」)

1949年設立の歴教協は、「私たちはかぎりなく祖国を愛する」にはじまる設立趣意書で歴史教育はげんみつに歴史学に立脚し、正しい教育理論にのみ依拠すべきものと宣言しています。学習指導要領を批判し、国民のための教育の確立をめざして研究と運動を展開しています。

高橋磌一先生の『新しい歴史教育への道』(1949年)、金沢嘉市先生の「歴史教育」(52年)などが初期の論文です。金沢先生も明星の父母の一人ですが、公立小学校の校長として、民主教育をおしつぶそうとする国家権力と最後の最後までたたかった先生です。

(5)教育科学研究会(「教科研」)

1952年に再建されました。国民大衆の生活と直結するカリキュラム運動を推進し、貞和と生産のための教育の確立を主張しました。理論的指導者は宗像誠一、大田堯などの先生方。勝田守一先生もそうですね。とくに社会科というのではありませんが、いま東京都立大学の総長をやっている山住正己先生も若い会員で、明星の研究会によくきてくださいました。

山住さんは3年ぐらい前に明星の研究会で講演をしてくれました。あれは明星の「66制」を考えるというんで、組合の人たちが呼んだんですね。山住さん、「明星はなつかしいねえ」とうれしそうにおっしゃって、都立大学で検討中の中・高・大一貫教育の構想を話してくれました。あとの懇親会で、一升瓶をかかえながら「明星は初志をつらぬいて、もっとどんどんやらなくちゃだめだよ」なんて息巻いておりました。

(6)無着成恭『山びこ学校』

1951年に出版されて、大きな反響を呼びました。『山びこ学校』の子どもたちは私とほとんど同じ世代です。この本が出たころ私は高校生でした。先生が教室でいい本が出た、おまえらも読むようにと言うんで読んでみたんですが、ちっともおもしろくない。その時分の私は、太宰治や坂口安吾なんかにかぶれている生意気な反社会的少年で、勉強なんかそっちのけで同人雑誌をつくることに熱中していました。軍国少年転じて民主主義少年となり、さらに転じて反社会的少年、つまり不良少年になっていたわけです。だから生徒会なんかのマジメな連中を軽蔑し、先生に反発することを意気がっていたんですね。そんな奴が『山びこ学校』に感動するわけがない。おれみたいなナマクラとちがうなあと恥ずかしく思ったけど、その程度の感想しかもたなかったようです。

4、5年前、この本が岩波文庫に入ったので、ていねいに読んでみました。これはすごい本ですね。子どもたちがすごいのはもちろんですが、指導者の無着成恭という先生がすごい。ここで、これだけみごとな教育をしたんですからね。

「私は社会科で求めているようなほんものの生活態度を発見させる一つの手がかりを綴方に求めたということです。だから、この本におさめられた綴方や詩は結果として書かれたものではなく、出発点として書かれたものです」(あとがき)とありますが、この本は「日本の社会科」をつくろうとする民間教育運動のなかから生み出された貴重な実践記録だと思います。

詳しくは無着さんの「あとがき」と国分一太郎先生の「解説」にゆずります。ここまでの話をまとめますと、戦後、政府や文部省のほうで社会科という新しい教科をつくり、また民間のほうでもさまざまな社会科のプランがつくられ、実践されたということです。

5.明星の社会科

(1)明星の教師たち

私は1957年、昭和32年に明星学園に勤めました。文部省の教育政策や、民間教育運動の何たるかも知らずに就職して、先輩たちにもまれながらイロハから勉強することになったわけです。

同じ年に就職したのは、小学校では上川淳(社会科)、鈴木五郎(美術科)、佐藤文夫(理科)。中学では太田幸雄(美術科)、宮川幸三(理科)、私。高校では渡辺信一(社会科)、平野(古木)薫子(美術科)という人たちです。旧い父母のみなさんには、おなじみの方々だと思います。大学新卒は宮川さんと私だけで、ほかの人たちはすでに他の学校などで仕事をしてきた人たちでした。

社会科の教師でいいますと、小・中学校の校長の照井猪一郎先生はもう授業はしておりませんでしたけれど、歴史教育の大先輩です。いつかこの会で『新読本』をとりあげましたが、照井先生は歴史物語もたくさんつくっています。戦後、GHQや文部省が歴史や地理を教えてはいけないといっているのに対して、ぜったい歴史・地理を教えるべきだと主張していました。おれたちは軍国主義の歴史や地理を教えるんではない、日本人が日本の歴史や地理を知らんでどうするか、とさかんに言っておられたと聞きました。

小学校では広川孝先生、地理教育のベテランです。小森澄憲、佐々木玄吾、さっきの上川淳といった先生たち。中学校では地理教育の大先輩の原田満寿郎先生とシンマエの私。高校にいくと、日本史の武者小路穣、世界史の堀淳二という先生、ともに大ベテランです。政経は角館喜和、渡辺信一のお二人。私だけが西も東もわからない青二才でした。

(2)第1回教育研究集会

私が就職した1957(昭和32) 年の11月に小・中・高合同の第1回教育研究集会が行われました。(前回の内藤さんのレジュメには昭和33年となっていましたが、32年です。

『明星の年輪―明星学園50年のあゆみ―』を参考にしたんだと思いますが、あの本はよくできていますが、ところどころ表記のしかたが正確ではありません。)

この研究集会については時間があれば第2部のほうでふれたいと思いますが、武者小路穣先生がPTAの『道』の41号に書かれたものが『年輪』の「50年のあゆみ」183ページ以下に転載されています。

この集会が開かれたのにはさまざまな背景や要因がありました。その一つには、1950年ごろから日本の教育がどんどんおかしな方向に曲がっていったという状況があったと思います。そのころから上からの教育統制がどんどんきびしくなってきたんです。

1950年には朝鮮戦争がはじまりました。それから警察予備隊が設置される。いまの自衛隊の前身です。51年にはサンフランシスコ平和条約が結ばれ、日米安全保障条約が調印される。53年には池田勇人(自由党政調会長、のち首相)がアメリカの国務次官補ロバートソンとワシントンで会談して、日本の再軍備の促進を約束する。文部省は池田・ロバートソン会談で約束したとおり、再軍備を進めるために平和教育に対する弾圧を強める。象徴的なのは55年の民主党による『うれうべき教科書の問題』です。いまの社会科教科書は「偏向教科書」だという攻撃です。その年、保守合同して自由民主党が結成される。56年、公選制の教育委員会を廃止して任命制にするという法案と、教科書を国定化しようとする「教科書法案」が国会に提出される。いわゆる「教育二法案」です。教科書法案は世論の強い反対で廃案になりましたが、検定制度はどんどん強化されていきます。そういう上からの教育統制に対する危機意識が、全国の教職員や父母のなかに高まってきた。明星の教職員や父母も例外ではありませんでした。むしろ明星のような学校だからこそ危機意識は尖鋭で、教育の自由を守らねばという意識が強くなっていったんだろうと思います。

もう一つは明星内部の問題です。たとえば、私は就職した最初の年に中学1年生の担任を命じられました。中学は3クラスで、そのときの生徒がこの会場にもおりますが、2年生のとき一つのクラスは女子だけにしたんですね。旧制中学校、旧制女学校の時代は別として、明星で女子だけのクラス編成なんて、あとにも先にもこの学年だけです。なぜそうなったのかといえば、男子が少なかったからです。明星の小学校からあがってきた子どものうち、男子はたったの8名。小学校は男子だってたくさんいたんですが、ごっそりほかの中学へ出ちゃった。男子が足りないから中学では男子を何人も入れましたが、それでも足りない。男子は数が少ないので元気が出ない。そこで、2年生のとき一つだけ女子のクラスにしたんですね。小学校からよその中学に出た子どもが多かったのはなぜか。父母のなかにもいろんな思惑があったんでしょうが、いちばん大きな原因は小学校と中学校がいまのように同じ所にありながら、先生たちのコミュニケーションがよくなかったからだと思います。私は前の年に中学で教育実習をしましたが、そのときにはいい学校だなあ、この学校で仕事ができたらいいなあと思っていたんですが、さて入ってみたら、「この学校、どうなっちゃってるの」とびっくり仰天です。

以前から先輩たちは小・中・高一貫教育をやろうと言い、一貫体制をつくるための連絡会ももたれていたようですが、なかなか進まない。だんだんと上からの教育統制という外圧が強まるなかで、「こんな明星でいいのか」という声がおこって、それが第1回目の教育研究集会の開催を加速させることになったんだと思います。私より1年さきに明星にきた無着さんが組合の執行委員長に選ばれていて、その新しい組合の執行部が、これまでとぎれとぎれにやってきた共同研究を、全体集会というかたちで継続してやろうと提案したんですね。そこで校長に許可を得なければと、照井校長にお伺いをたてました。高等学校の校長の上田八一郎先生はご病気でしたから照井校長にお伺いをたてたら、組合が大嫌いの照井先生は、「そういうことは組合がやるもんじゃない、学園としてやるべきことだ」とツルの一声で、学園の年次計画による行事になったのです。それで教育研究推進委員会がつくられて、武者小路先生が委員長になり、第1回の研究集会が11月に開催されたわけです。

(3)父母と教職員の協力

もう一つの内部事情は校舎建設の問題です。校舎が老朽化してしまって、建て替えなくてはならない。先輩たちは学園の振興事業にとりくんでおられて、私が就職した年には、いまは取り壊してしまった小学校のジグザグ校舎の一棟が完成していて、二棟目の建設にとりかかっていました。金がないから、上層部の先生たちは資金づくりにたいへん苦労しておられたにちがいありません。いまのように東京都からの補助金もないですから、父母のみなさんから出していただくしかない。ということは、父母の支持を得なくてはお金を得られないということです。だから学園の首脳部も私たちも、一所懸命いい教育をやろう、いい仕事をやって父母の期待に応えようとがんばったんです。父母のみなさんは、わが子を小学校だけに、中学、高校だけに託しているのではない。小学校から高校までの明星学園に、この学園全体を信頼し期待して託しているんだ。教職員個々の努力はもちろんだけど、集団の力で明星の一貫教育を実現させ、そのことを通じて日本の教育を変えていこう。日本の教育改革の先頭に立って仕事をすすめていこう。こういうと、みなさん、オーバーなことを考えていたと思われるかもしれませんが、ほんとうにそういう意気込みだったんです。

父母のみなさんも熱心に協力してくださいました。後押ししてくださいました。おかねの面では学園債、愛校定期。愛校定期というのは、みなさんの定期預金を学園指定の銀行にやっていただく。そうすれば学園はその銀行からお金を借りられる。そういうしくみです。

父母のみなさんの協力はもちろんお金だけではありません。私みたいなかけだしの教師でも、あたたかく見守ってくださり、はげましてくださったのです。

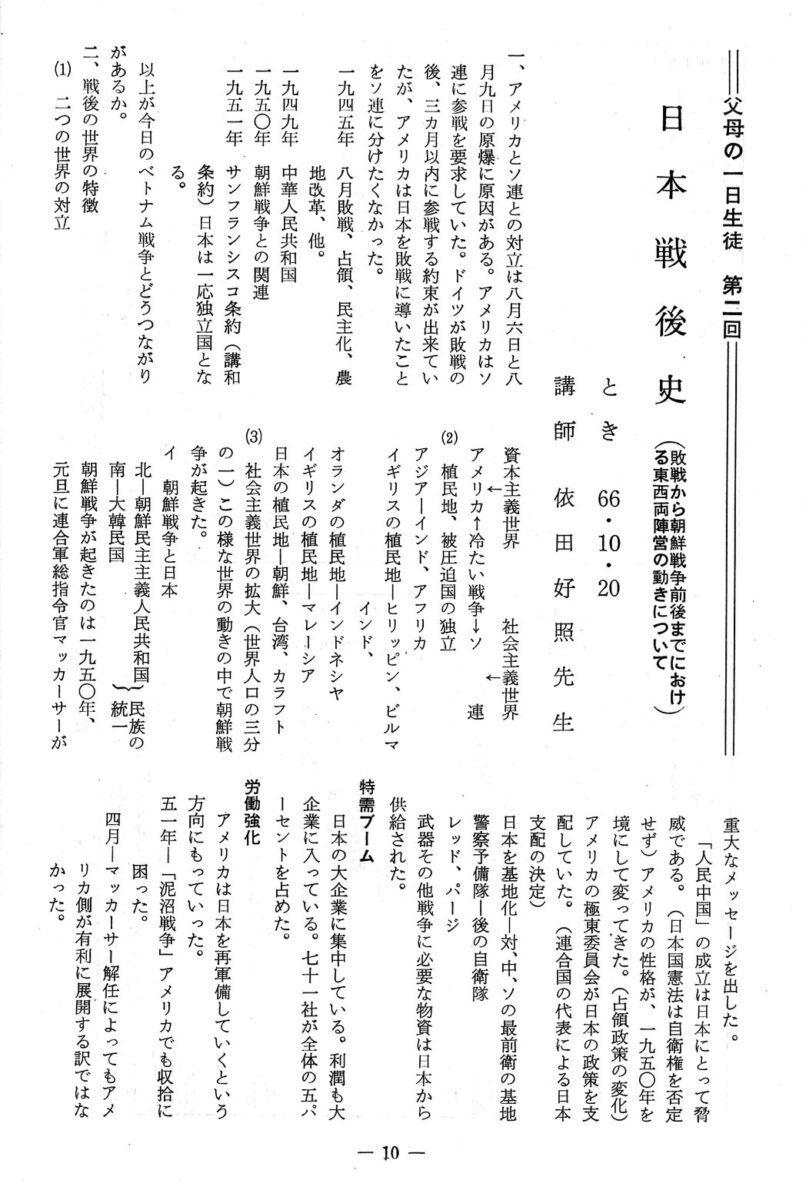

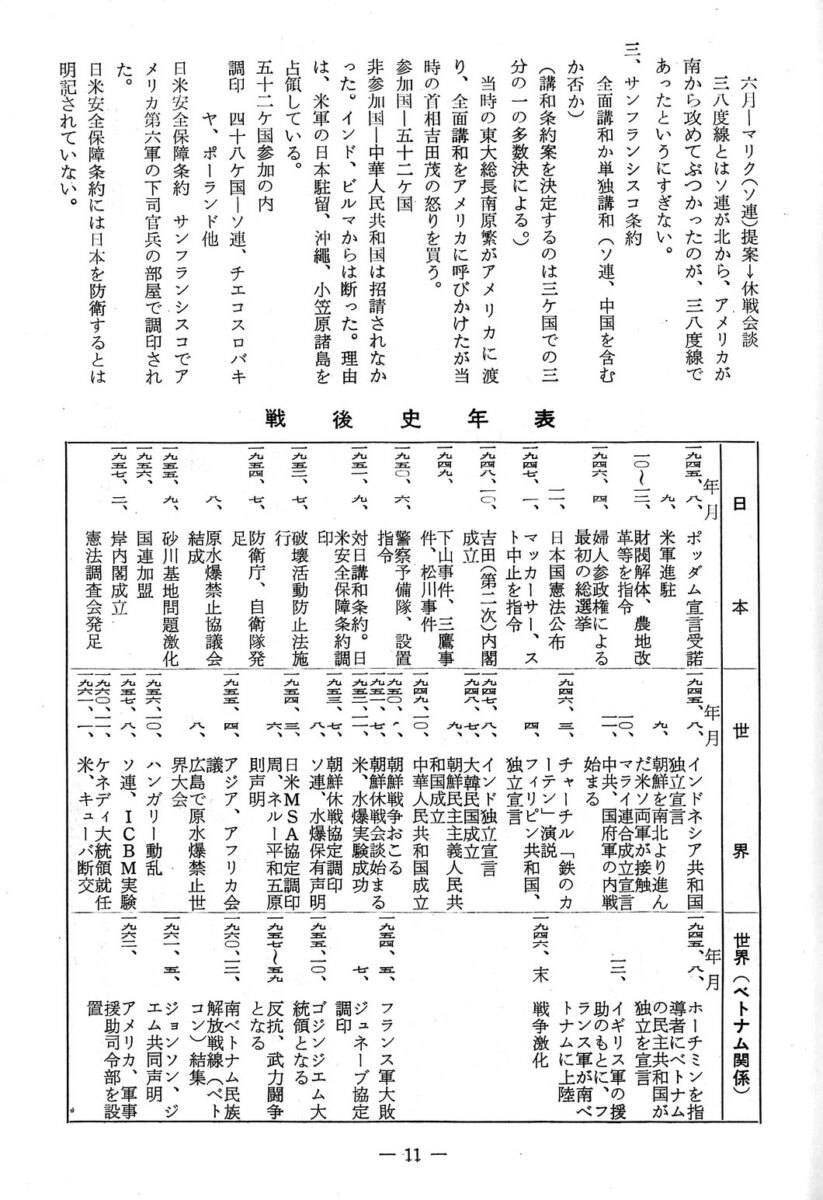

お手もとにお配りした「父母の一日教室」という資料は、私が教室でやった授業をほとんどそのまま父母のみなさんの前でさせていただいたときの資料ですが、それをPTA文化部の方々がこうして『道』に載せてくださったんです。あれこれと思い出しながら、いまも父母のみなさんに対する感謝の気持ちでいっぱいになります。

むかしの『道』を何冊か持ってまいりました。たとえば、これ。『道』の54号、昭和36年11月発行。巻頭は「第1回公開研修大会を前にして」、全学園教務の橘先生です。ページをめくっていくと、「母親大会に出席して」、8の2母 川連拡子。「子どもたちのしあわせがどれだけ守られているか、ここらあたりで真剣に考えていかなければならないのではないでしょうか? 三鷹母親連絡会あり、東京母親大会あり、日本母親大会がありますので、どれかに参加してみては如何でしょう」。昔も今も元気いっぱいの川連さんですね。(笑)

「明星の社会科」というテーマをかかげて、そこへ入る前に、もう3時になってしまいました。いつものように前段が長すぎて、尻切れとんぼになってしまい、申しわけありません。できるだけ第2部のほうで補いたいと思います。

〈資料1〉明星学園史研究会第10回資料

「社会科」のなりたち(体験的社会科論)

1.敗戦~「国体ノ護持」と「平和国家ノ建設」

1945(昭和20)年

8月15日‥‥降伏、敗戦

9月2日‥‥ミズーリ号上で降伏文書の調印

連合軍総司令部(GHQ)設置

9月15日‥‥政府、「新日本建設ノ教育方針」

「今後ノ教育ハ益々国体ノ護持ニ努ムルト共ニ軍国的思想及施策ヲ払拭シ平和国家ノ建設ヲ目途トシテ謙虚反省‥‥世界ノ進運ニ貢献スルモノタラシメン‥‥」

9月20日‥‥「墨ぬり教科書」の文部次官通牒

10月22 日‥‥GHQ、「日本教育制度ニ対スル管理政策」指令(文部省の教育方針の不徹底さに満足せず、軍国主義的、国家主義的教育を廃止し、議会政治、国際平和、個人の権威と基本的人権の確立をめざす教育をすすめるべきこと)

11月中旬‥‥文部省、「新時代ニ即応」する「国史教育ノ方針」(「政治史上ニ偏スルコトナク広ク社会的経済的文化的史実ヲ重視シ特ニ庶民生活ノ具体的展開ノ様相ヲ明カニス」‥‥「我ガ国家社会ノ発展ノ皇室ヲ中心トスル一大家族国家ノ形成過程タル史実ヲ明カニス」)

12月15日‥‥GHQ、国家と神道との分離を指令

12月31 日‥‥GHQ、「修身、国史、地理停止」に関する指令

1946(昭和21) 年

1月1日‥‥「新日本建設に関する詔書」(天皇の「人間宣言」)

3月 ‥‥GHQの要請によりアメリカ教育使節団が来日、『報告書』をマッカーサーに提出(過去の軍国主義と国家主義の教育を否定、個人の価値と尊厳を尊重する教育の確立を提起)

6月29日‥‥地理の授業再開

9月10日‥‥国民学校用国定教科書『くにのあゆみ』(上下)発行(家永三郎・森末義彰・岡田章雄・大久保利謙著)

10月‥‥文部省、社会科委員会設置

10月12日‥‥日本史の授業再開

11月3日‥‥日本国憲法公布

1947(昭和22) 年

3月20日‥‥『学習指導要領一般編』発行

3月31日‥‥教育基本法、学校教育法公布汀互訂憶多祝賃

5月20日‥‥『学習指導要領社会科編( 1) 』発行

8月 ‥‥最初の社会科教科書『土地と人間』(小学校6年用)発行

『あたらしい憲法のはなし』(小学校高学年・中学校副読本)

9月1日 ‥‥小・中で社会科の授業開始

2.社会科=Social Studiesとは何か

(1)松島栄一(東大史料編纂所・歴史教育者協議会)

「私が社会科=ソーシャルスタディズということばを聞いたのは、『くにのあゆみ』(1946年文部省発行)批判とむすびついてでした。当時、歴史学界あたりで、文部省の図書編集官の方々から、新しい社会科というものが考えられつつあるようだ、といわれ、はじめて社会科ということばをきいたのです。それはいろいろな教科のわくをとりはらってやる教科で、地理、歴史などという分野にこだわっているものにとってはまったく新しい方向なのだと。1946年の秋から47年にかけてのころだったとおもいます。(西暦を使ったのはこの本からだ。)

47年の3月31日に教育基本法、学校教育法がでます。そういうなかで新しい小学校の教育課程が問題になり“六・三制である”ということと共に、社会科教育の問題が大きく出てきます。ただ社会科をどうやって教えるのかということは、まったく新しいプログラムだったために、先生方の多くは本当に試行錯誤的なとりくみ方だったとおもいます。

私の体験でいえば、その後、47年9月にコースオブスタディ、つまり指導要領がでます。それを文部省にいた友人から見せられ、その感想を小・中まとめて「東京民報」という新聞にかきました。3回ほどの連載でしたが、これがいま問題の社会科なのかということと、それに対する私の印象批評のようなものだったとおもいます。その後、高橋磌一さん、遠山茂樹さん、和歌森太郎さん、私も加わり『くにのあゆみ』をやっていた方々(家永さんをのぞいて)と、『くにのあゆみ』を新しく社会科の教科書としてやりかえようという動きが文部省の中にあって、その調査員の一人に選ばれましたから、社会科の問題に大きくかかわることになったのです。社会科のなかで『くにのあゆみ』をどうかえていくかという発想が、その委員会の出発点にあったわけです」(座談会・「社会科発足のころ」、日本民間教育団体連絡会編『日本の社会科三十年』民衆社、1977年)

(2)公民教育刷新委員会と社会科委員会

公民教育刷新委員会‥‥1945(昭和20) 年10月、文部省内に設置。GHQとは直接関係なく自主的に成立し運営。委員長は戸田貞三(東大教授)。

12月22日、「修身」を廃止して「公民科」を設けるよう文部省に答申。

《内容》1.人と社会 2.家庭生活 3.学校生活 4.社会生活 5.国家生活 6.近代政治 7.近代経済 8.社会問題9. 国際生活 10.社会理念

その内容はCIE(GHQ民間情報教育局)担当官から「Social Studiesの内容に対応する」と指摘された。

社会科委員会‥‥1946(昭和21)年10月、文部省内に設置。47年4月実施をめざして、アメリカの各州、各都市の社会科カリキュラムや教科書などを参考に、小学校(重松鷹泰、上田薫ら)、中学校(勝田守一、馬場四郎ら)の社会科の内容や指導方法などの理論的研究が行われた。それとともに、桜田小学校、川口市のプランなどがつぎつぎに出された。

(3)学習指導要領

『学習指導要領一般編』‥‥1947(昭和22)年3月20日

「この社会科は、従来の修身・公民・地理・歴史を、ただ一括して社会科という名をつけたというのではない。社会科は、今日のわが国民の生活から見て、社会生活についての良識と性格とを養うことが極めて必要であるので、そういうことを目的として、新たに設けられたのである。ただ、この目的を達するには、これまでの修身・公民・地理・歴史などの教科の内容を融合して一体として学ばれなくてはならないので、それらの教科に代わって社会科が設けられたわけである」

『社会科編(1)』‥‥1947(昭和22)年5月20日

「今度新しく設けられた社会科の任務は、青少年に社会生活を理解させ、その進展に力を致す態度や能力を養成することである。そして、そのために青少年の社会的経験を、今までよりも、

もっと豊かにもっと深いものに発展させて行こうとすることがたいせつなのである」

『社会科編(2)』‥‥同年7月25日

7年‥‥「日本におけるわれわれの生活」

8年‥‥「社会生活に対する産業の影響」

9年‥‥「共同生活の社会的条件」

10年‥‥「民主主義における人間関係」

ヴァージニア・プランの影響が濃厚。しかし、文部省の担当官の重松鷹泰が同僚の勝田守ーとも話し合い、社会科の使命について次のように確認していたことは重要。(批判的)

1.日本の子どもたちに気魄をもたせる。

2.人間性の回復をはかる。

3.相互依存の関係を把握させる。

4.真理追究の態度を育成する。

5.社会の改善にたいし、具体的な方策を立てて、積極的に行動するような機会を与える。

6.子ども自身の考えの統一、内省を重んずる。(重松『社会科教育法』)

3.「日本の社会科」を創る動き‥‥民間教育運動

(1)歴史学研究会

- 1945年11月、「国史教育再検討座談会」を開き活動を再開。

- 座談会の内容は多面的だが、新しい歴史教育の理念は民族の再建への叡智と情熱とをあたえることにあり、人民大衆のための歴史教育でなければならないこと、厳密に科学的な歴史を教えることが不可欠であることが強調されている。

- 松島栄一「歴史教育―特に国史教育について」(1948) 、高橋磌一「社会科の壁を破るもの」(48)など。

(2)コア・カリキュラム連盟‥‥1948年結成

- 文部省の示す総合教科としての社会科を高く評価しながらも、教科別の学習活動の重複と教師の負担過多を問題にし、教科の枠を超え、コア(核・中心)をもつ統合的なカリキュラム編成の必要性を提唱。

- コアを社会科とすべき(石山脩平)か、生活実践や労働実践とすべき(梅根悟)か。

- 文部省やCIAの否定的な態度、学習指導要領・教科書の整備、教育界や父母の批判(科学的な知識や認識の軽視、社会適応型の人間形成、基礎学力低下など)etc.

- 1953年、「日本生活教育連盟」と改称。

(3)日本民主主義教育協会(民教協)‥‥1947年結成

- 「社会科教育に関する討論報告」(48) ‥‥文部省社会科の「相互依存」の強調は修正

- 資本主義的改良主義の考え方にもとづくもの。コア・カリキュラム連盟の活動はアメリカ

- 教育思想による植民地教育の顕著なあらわれと批判。

- 戦前の教育運動の担い手たちの再結集。中心的な存在は国分一太郎・今井誉次郎ら生活綴

- 方教育運動の活動家。

- 今井誉次郎『農村社会科カリキュラムの実践』(1950)‥‥東京西多摩小学校における学校ぐるみの実践。「社会科の任務」について、指導要領を次のように書き改めている。「青少年に(日本の)社会生活(の現実)を理解させ、その(独立‥‥進展を改める)に力を致す態度や能力(や知識)を養成することである」

(4)歴史教育者協議(歴教協)‥‥1949年設立

- 「私たちはかぎりなく祖国を愛する」にはじまる設立趣意書‥‥歴史教育はげんみつに歴史学に立脚し、正しい教育理論にのみ依拠すべきものと宣言。

- 学習指導要領を批判し、国民のための教育の確立をめざして研究と運動を展開。

- 高橋磌ー『新しい歴史教育への道』(49) 、金沢嘉市「歴史教育」(52) 、歴教協『教師のための日本歴史』(53) 、上川淳「歴史教育と歴史物語」(55) など。

(5)教育科学研究会(教科研)‥‥1952年再建

- 大衆の生活と直結するカリキュラム運動を推進。平和と生産のための教育の確立を主張。

- 理論的指導者は宗像誠也、宮原誠一、大田堯など。組織的研究を通じて、社会科の方向や性格を明確にしていった。

- 1973年、教科研社会科部会から「社会科の授業をつくる会」が独立。

(6)無着成恭編『山びこ学校』‥‥1951年

- 「私は社会科で求めているようなほんものの生活態度を発見させる一つの手がかりを綴方に求めたということです。だから、この本におさめられた綴方や詩は結果として書かれたものでなく、出発点として書かれたものです」(あとがき)

- 日本作文の会(1950年設立の「日本綴方の会」を改め)‥‥1951年設立

〈資料2〉明星学園PTA会報「道」No.73 1966(昭和41)年12月発行