中学校

先生コラム

学校生活

【9年生】沖縄修学旅行に行ってきました! レポート 2日目

9年生沖縄修学旅行2日目の様子をお届けします。

1日目の様子はこちらから→9年生 沖縄修学旅行に行ってきました! レポート 1日目

2日目もとても良いお天気です。昨日の疲れをものともせず、多くの9年生が起床時間の6時にはバッチリ起きていました。

午前中は、沖縄自然文化体験へ。「やんばるガイドウォーク」「慶佐次川マングローブ自然観察とカヌー」「ボートスノーケル」「紅型トートバッグを作ろう」「漆喰シーサーを作ろう」の5つのコースから沖縄の多様な自然や文化を知るきっかけになることを願って、1つ選んでもらいました。

やんばるガイドウォーク

恩納村のみゆきハマバルリゾートからバスで約1時間半、海岸線の道を走り、沖縄本島最北端の国頭村にある「やんばる学びの森」へと向かいました。今回歩いたのは、沢沿いの道を歩く、全長 1500m のリバーソングコースです。1班 8人ほどのグループにわかれて、まずは、やんばるの森や、そこに生息する生き物や植物についてレクチャーを受けました。

レクチャーの後はいよいよ出発です。歩き始めてすぐに青カナヘビに遭遇しました。子どもたちは夢中になって写真撮影をしていました。その後にも、キノボリトカゲや、日本で 1番大きい種類のミズスマシ、水が綺麗なところにしかいないリュウキュウハグロトンボ、ハナサキガエルなどたくさんの生き物たちに出会うことができました。なかでも最も盛り上がったのは、川の中で休んでいたヒメハブを見つけた時です。ガイドの方が、木の棒と素手でヒメハブを捕まえ、胴体の部分を触らせてくれました。子どもたちは、恐る恐る、でも、目をキラキラさせながら、触ったり観察したりしていました。また、姿を見ることはできませんでしたが、沖縄県の県鳥になっている、ノグチゲラというキツツキの鳴き声も聞くことができました。

暑い中でしたが、東京では出会うことのできない、たくさんの生き物や植物に触れ合うことができて、見て、聞いて、触って楽しめる、大満足の体験となりました。(佐久間&三島)

慶佐次川マングローブ自然観察とカヌー

やんばる(山原)と呼ばれる沖縄本島北部の東海岸に位置する東村へ。慶佐次川は、沖縄本島で最大のマングローブ原生林がある場所です。カヌーを楽しむだけではなく、亜熱帯ならではの植生、そこに生息する様々な生き物も観察できる場所ということで、東村まで足を伸ばしてきました。

2人1組となり、救命胴衣をつけ、オールの使い方をインストラクターのピョン吉こと島袋さんがテキパキとおしゃべりな生徒をピシッと注意しながらレクチャーする所から始まったカヌーのコースはチームワークが大切です。漕ぎながらも生徒の様子を撮影する山元さんと組んだ山領の使命は山元さんが生徒を撮影しやすいように彼の後ろから方向を整えたりスピードを緩めたりと彼の足手まといとならず少しでも役に立とうと地味な仕事ながらも慣れないオールを駆使して頑張りました!

訪れたタイミングも満潮時だったこともあり、マングローブを川から観察して巡り、最後は海の水平線をピョン吉さんを先頭に眺めて戻り、最後にカヌーを横に並べて生徒は皆で記念撮影。海に上がってから、今度は陸からマングローブを歩いて観察。シオマネキや山原の植生についてもしっかり教えていただきました。(山領)

ボートスノーケル(恩納村にて)

生徒たちが待ちに待った沖縄の海へ入れるタイミング。一歩間違えれば命に関わる活動であるので、まずはライフジャケット・フィン・スノーケルの装備方法の丁寧な説明を受けます。授業中に他のことに気を取られがちな人も、流石にとても真剣な顔でした。その後クルーザーに乗り込み、水深6〜8m はある、全く足の届かない広い海に、船後部の階段から入水して行きました。最初はおっかなびっくりだった人も海底を泳ぐ魚影や珊瑚を見つけると夢中になって泳いでいました。また、泳ぎが苦手な人用に紐付きの浮き輪も用意されていて、ぷかぷか引っ張ってもらっていました。

ところどころで隠れクマノミやダツ・珊瑚の養殖場などを見つけてはみんなで集まり海に浮かびつつ説明を聞いていました。また、珊瑚の養殖の意義についても説明を受け、沖縄の美しさと現状を知った時間となりました。(佐藤)

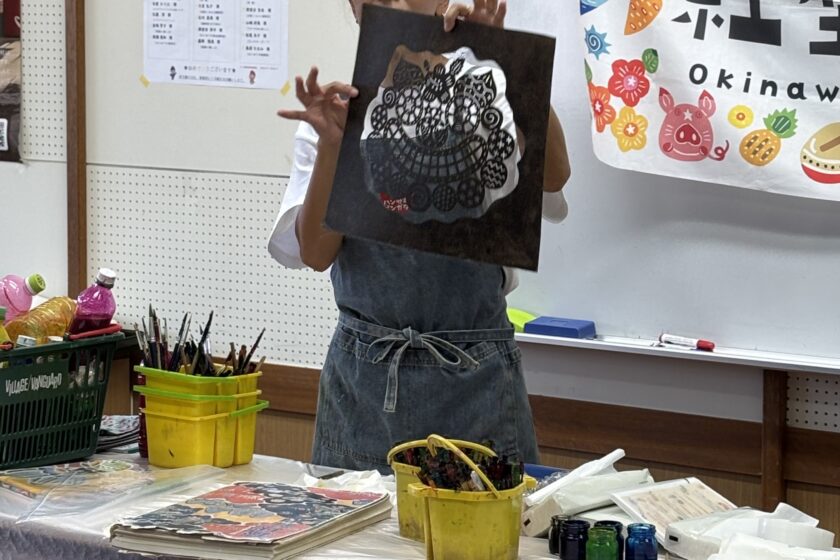

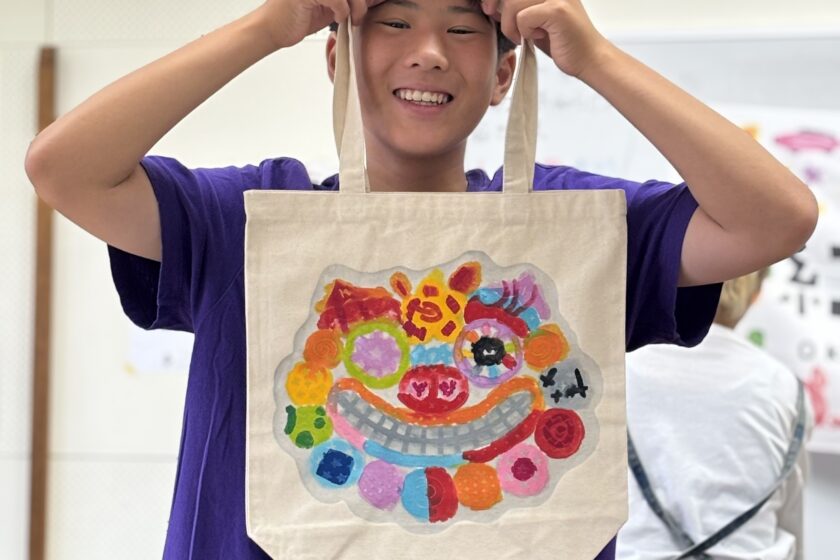

紅型トートバッグ作り

もち粉とぬかを混ぜて蒸した糊を、シーサーの型紙の上から糊置されたトートバックに刷毛を使って染めました。

「どんなシーサーにしよう…」最初は悩んでいた人も、少し染め始めるとどんどんのめり込み、16色の配色を考えながらとても楽しそうに染めていました。

隣同士の柄は顔料が乾いていないと滲んでしまい、何度もドライヤーで乾かしながら色を重ね苦戦していましたが、素敵なシーサーのトートバッグが染め上がりました。でも、実はこれで完成ではないのです。家に帰ったらトートバッグをお湯でゆすぎ、糊を落とすと完成とのこと。トートバックの完成が楽しみですね。(芹澤)

漆喰シーサーを作ろう

使ったのは、沖縄のサンゴ由来の生石灰と稲わらを混ぜ合わせ作られた地元の漆喰。テーブルに置かれていた漆喰をそっと触るところから・・・「なんか香ばしい匂いがする」「牧場の匂いと似ているね」なんて声も聞こえてきましたが、次第に匂いも気にならなくなるほど、思い思いのシーサー作りに没頭していきました。形ができたら色を重ねていきます。何色がいいかな。明るい色がいいな。自分の好きな紫を入れたいな。悩みながら色をのせていきます。気がづけば虎シーサーやハンギョドンシーサーが出来上がっていたり、対のシーサーを作って絶対飾りたい!と2対作っていたり、身体にハイビスカスを描いてみたりと世界で一つだけのシーサーが26個出来上がりました。漆喰が乾くまで1か月ほどかかるとのこと。学校に届けてくれるのを楽しみに待ちたいと思います。(小畑)

伊平屋島へ〜民家泊入村式

体験終了後はそれぞれの昼食を済ませて、運天港へ。

沖縄修学旅行の大きな柱のひとつである民家泊を体験するために、フェリーで80分ほどの沖縄の最北の有人島である伊平屋島へ向かいました。

船の上から見た海はとっても青かった。入船してすぐに、「こんなにきれいなんだから、伊平屋島はもっと海が綺麗なはず」と誰かが言う。ほんとにほんとに透明な青い海に囲まれた伊平屋島は美しい島だった。

すぐに入村式が始まり、それぞれの民家の方へご挨拶。私たちは一生懸命お手伝いできますと、大きな声で言っていました。さあ、素晴らしい出会いとのはじまり。行ってらっしゃい。何かあったら、連絡してねとみんなの背中を追いかけるように声をかけたけれど、振り返らずに元気に出発していきました。(山口)

(9年スタッフ一同)