小学校

先生コラム

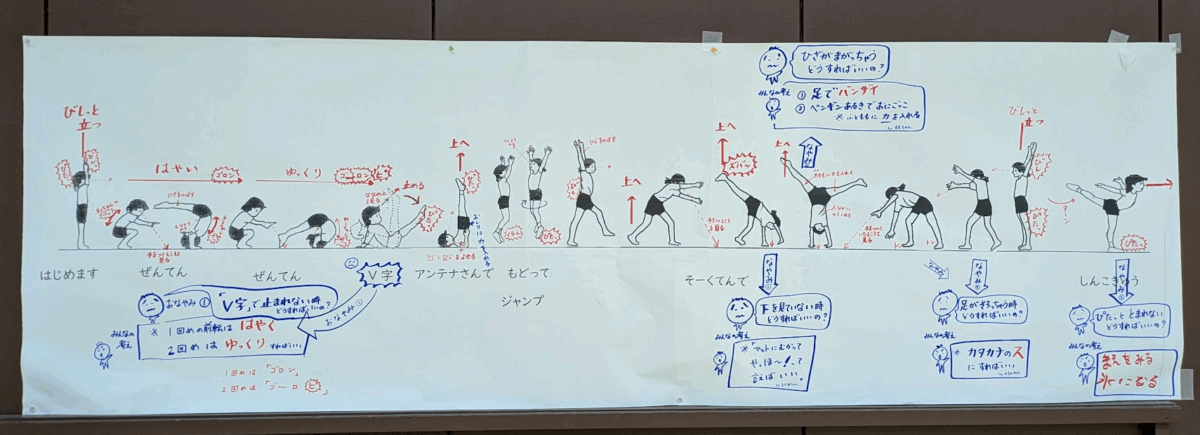

2年生 体育「マット運動」体育科公開研提案集より

先日の公開研究会で体育科は「マット運動(2年生)」の授業について提案をしました。その時の提案集に載せた事柄をご報告いたします。

(以下 提案集より抜粋)

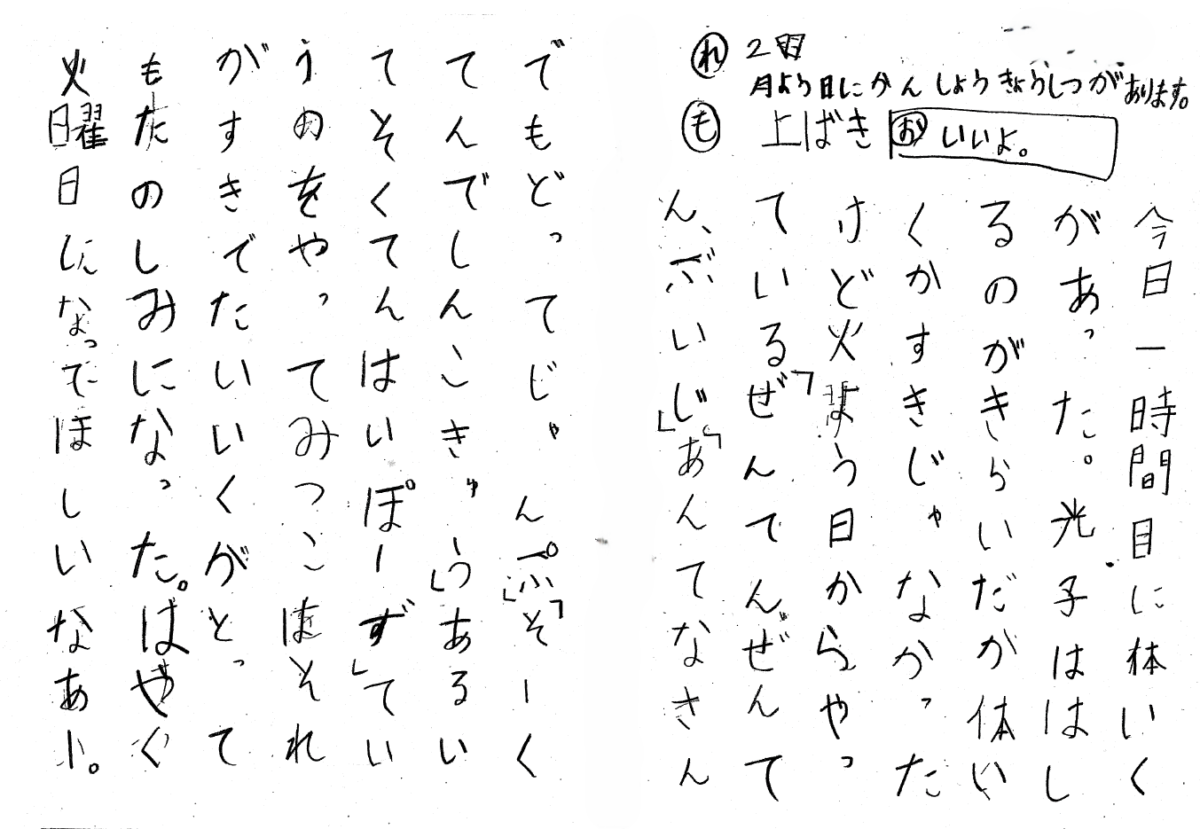

はじめに「2年生の作文より」

この作文を書いてくれた児童は体育の授業のどこに感動をしているのでしょうか。苦手できらいだった体育が好きになった理由はどこにあるのでしょうか。日記を読むとまず「ぜんてんぜんてんぶいじ・・・」とマット運動の連続技をしたことにとても感動しています。自信がなくて、できないと思っていたら意外とできてしまったという事実がうれしかったのでしょう。みんなに笑われるとおもって不安で不安でしょうがないと思って、でもがんばってやってみたら、意外とできている自分に驚いて、さらにグループの仲間にもほめられてびっくりしたことでしょう。友達と動きをそろえて一体感を味わっていっしょにできたことへの喜びにあふれています。

マット運動にはそんな感動の時間があふれています。

2.子どもたちはどう教えあったのか? 子どもの素朴な魔法の言葉をさぐる。

①魔法の言葉その1 「足でバンザイをすればいい」

マット運動の授業の中でも、子どもたちのグループでの活動を通して、どんなことを伝え合えたか、何に気が付いたかという、気づきをたくさん拾ってみんなで共有する時間を大切にしています。3年生の「側転」の授業で、「側転の時にひざがのびない」という悩みをもとに授業を展開していく際、ある一コマで「ふりあげ足は伸びるのに踏み切り足がピンと伸びないのはどうしてだろう、何かいい練習方法はないだろうか?」ということを学習課題として、子どもたちに考えさせたことがありました。なかなか答えが見つからず、3年生には難しい課題だったと反省した授業でした。

それでもある一つのグループが、「できた」と報告に来た際に、クラス全員を集めどうやって教えたかたずねると、「足でバンザイをすればいい」と教えたらできたと発表した子がいました。実際にそのビフォーアフターをみんなの前でやってもらうと、確かに両膝が曲がっていたのが両脚がのびた側転ができていました。3年生は3年生の中で伝わる言葉をもっているということを教師自身が学んだ瞬間でした。私たちの教育の現場ではこういった大人では思いつかない子どもたちが語る「ことば」が見事にその運動のコツを伝え、できるようになるということが、よくあるのではないかと思います。

「足でバンザイをすればいい」と教えてくれた子にどうしてその言葉を思いついたのかたずねると、自分も以前は膝がまがっていたけど、だんだん伸びるようになってきたことを思い出したと答えました。目の前にいる、できていない子は過去の自分の姿であると、視点を変えて認識し、自分がどう乗り越えてきたのか思い出したのでしょう。脚に力をいれて、ピンとのばすように意識を向けたことを思い出して、客観的、俯瞰的に側転の運動を見直したときその形から「足でバンザイ」のキーワードが浮かんだのかもしれません。そしてそれを目の前の友達に伝えたら、「できた!」につながったのでしょう。

このことを他のグループにも紹介すると、一時的に「足でバンザイ」の教え方が流行しました。

②魔法の言葉その2 「ペンギン歩きをすればいい」

グループ学習のときに子どもたちが互いに教えあうときに、「足でバンザイ」がしばらく流行っていましたが、それでも膝が曲がってしまうということがありました。一定の子には伝わっても全員に伝わるわけではないということがわかり、今一度3年生の子どもたちに問い直しました。「両足でバンザイ」以外に、膝が伸びるいい方法ないだろうか?

膝が曲がってしまう子をよく見ると、つま先が伸びておらず、下駄を履く(つま先が伸びずに手前方向に折れて下駄を履くようになっていること)状態になっていました。私はよく、「バレリーナの足のようにつま先をのばそう」とアドバイスをしていました。でもそれで伝わる子とそうでない子がいました。逆さになったときに、バレリーナの足のことが意識から抜けてしまうようで、どう伝えたらよいのか子どもたちと一緒に考えてみました。グループ学習の途中である3年生の女の子がこう言いました。「ペンギン歩きいっぱいやればいいんじゃない?」と。つま先立ちになって膝をのばし、手もピンと伸ばして体を緊張させた状態で10歩~20歩ほどツンツンと歩いてみる。手の指先から足のつま先までをピンと伸ばし、体を緊張させた状態で何歩も歩きその感覚を体に覚えさせればよいという考えです。ペンギン歩きをしているときにどこに力が入っているかたずねると、子どもたちは「ふともものあたりが堅くなっている」と答えました。その状態のまま、側転をしてみると・・・。「あれ!できた!!」「足がのびてる!」「すごい!」また魔法の言葉が生まれました。

③魔法の言葉その3 カタカナの「ス」をつくればいい。

跳び箱1段を用意して2年生の子どもたちとお話マット「ライオンさんがガオー」の「山をとびこし」の授業をしていた時のことです。

山を飛び越す際の「足→手→手→足→足」のリズムで手足の順序性を習熟していたとき、最後の「足→足」がロンダートのように両足着地になってしまう子が割と多くいました。みんなに「どうしたらいいんだろうね・・・?」と投げかけました。そして子どもはそれをテーマにグループに分かれ、最後の着地の足足の部分を同時ではなくて順番に前後になるようにつくにはどうしたらいいか、考えました。

しばらくするとそのグループから歓声があがり「トミー来て、できたよ」と連絡がありました。

どうやって教えたのかたずねると、「カタカナのスにすればいいんじゃない」と教えたと言います。実際にやってみると、さっきまで両足着地になっていた子が、順序良く、手手足足のリズムのある山とびこしに変わっていました。そしてカタカナのスのポーズをしていました。

なるほど、先生が「足を前後に」と言っても伝わらなかったのに「カタカナの『ス』にすればいい」というと伝わった!これもすごい!子どもの素朴な魔法の言葉がまた生まれました。

④魔法の言葉その4 ヤッホーっていえばいい

側転時に、着手して逆さになった時にあごを引いてしまい視点が手の間を見ていない子がいました。あごを引くと不安定な側転になり着地も乱れていました。これもまた、学習課題として取り上げ、みんなで教えあっている時、また魔法の言葉が生まれました。

側転をしているときにマットや跳び箱にむかって「『ヤッホー』って言えばいい」と伝えると、あごが上がり、視点もマットを見るようになりました。私は「手を見るようにしなさい」と伝えていましたが、それではできなかった子が、「ヤッホー」っていうとできるようになったというのです。これ以降、2年2組ではヤッホー側転が流行り、側転3連続をする際にも「ヤッホーヤッホーヤッホー」の声が飛び交いました。

(以下省略)

【分科会参加者の感想】

2−2の体育の提案授業をみさせていただきました。1時間の授業の展開に無駄がなく、スムーズに次から次へと活動が行われていて、凄い!と思いました。また、準備運動がマット運動(2年生だからあそび?)につながる技をちりばめてあり、とても参考になりました。どの子も、とても一生懸命、やっていたので、それだけ子ども達にとっても楽しい活動だったと思いました。低学年でも、連続技ができるんだなと、参考になりました。ありがとうございました。分科会の内容は、今までに聞いたことがないくらい、とても勉強になるものばかりでした。提案授業で行ったものを、分かりやすく体験できたので、すぐに使える気がしました。講師の淺川先生の超スペシャルな指導も、とても勉強になりました。ありがとうございました。(長野県公立小学校教諭)

まず実に20分を費やした準備運動が大いに参考になりました。自分も2年生のマット運動を受け持ってますので 今日からでもすぐ使えるお手本を見せていただいたと思います 本当にありがとうございます。

次に子供達の地力が育っていたと思います。楽しくも計算され 狙いを絞った 準備運動のおかげ かと思いますが、指導される先生の見通しがあるからだと思います。2年生のうちから連続技 に挑戦しておかないと高学年になっていきなり連続技 と言われても戸惑うのは当然だと思いました。これまで常識とされていたことを 良い意味で覆してくれた授業だと思います。最後に指導される先生も今でもマット運動 バリバリ こなせてることがすごいと思いました。先輩はここまで頑張ってるのであれば 後輩である我々も頑張らないわけにはいかないと刺激をいただきました(笑)自分の授業も堂々と見ていただけるぐらい今後も精進したいと思います。心から「参加してよかった」と思える研究会でした。ありがとうございました。(石川県公立小学校教諭)

冨田さんの授業、とてもよかったです。まず、導入で体ほぐしの運動感覚遊びがいいです。子どもたちは楽しそうに体を動かしていました。楽しみながら運動感覚が身に付くように感じました。低学年は遊びを通して感覚づくりをするということがわかる導入でした。連続技の発表会も音楽に合わせて、子どもたちにとっては4拍子でリズムが取りやすかったように思います。お互いが技を見合いながら、ことばを伝えながら、グループ学習を行うことをめあてとしていることがわかりました。ことばを身体に伝え、身体からことばが生まれるという、身体とことばの感覚づくりの学習のように感じました。連続技の最後の各自が行う連続技は、探究学習だと思います。モデル学習としての基本連続技を土台として、各自が連続技づくりを行うということは、各自が自分の連続技をつくり段階に入り、探究学習を行っていると捉えられると考えられます。遊びから感覚づくり、基本技、連続技、連続技づくりとことばのかかわり合いは、螺旋型学習という学習のつながりになります。(元東京都公立小学校教諭)

公開研究会の当日は東京大学特任講師の淺川俊彦先生に講師を依頼して、体育の授業について講評をいただきました。今後の授業実践に生かしていきたいと思います。

分科会に参加していただいた先生方、学生の皆さん、ありがとうございました。

(小学校 体育科 冨田)